ここから本文です。

さまざまな主体が連携・協力した地域活動 事例47

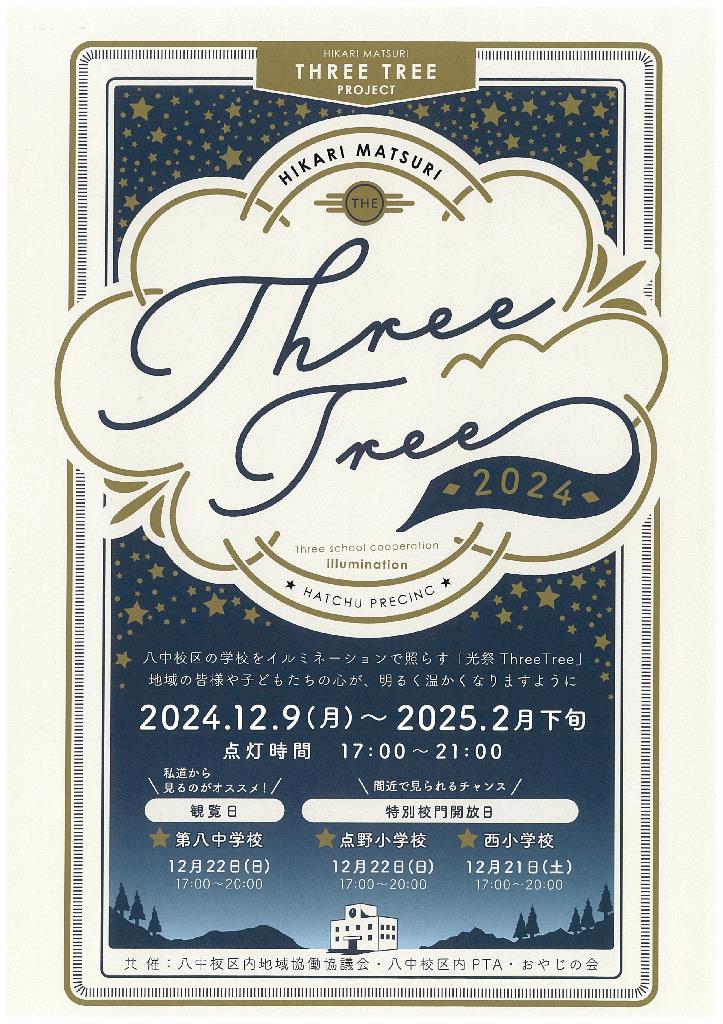

寝屋川市 「光祭 ~THREE TREE~」

活動の概要

寝屋川市の第八中校区では「光祭(ひかりまつり) THREE TREE(3本の木)」と銘打って校区内の学校3校にイルミネーションを灯す取組を実施しています。

点灯式の日、3校に取材に行ったところ、卒業生らしき子どもたちが光の木の前で白い息を吐きながら何やら楽しそうに話していました。また、それを見守るPTAの方やおやじの会の方も「おお! 来てくれたん、ありがとう。寒いなー。」と気さくに声を掛ける様子が見られました。寒空の下、あたたかい交流が生まれていました。

このイルミネーションはアイデアが出されてから、様々な人が連携し、ときに討議しながらやっとの思いで実現した取組だそうです。

当時、寝屋川市立第八中学校のPTA会長をしていた川口さんの『コロナ禍でたくさん我慢してきた子どもたちのためになにか思い出を作りたい』という思いからこの取組が始まりました。イルミネーションを点灯するのはどうだろうというアイデアが出てから、まずぶつかったのは資金の問題でした。

そこで、川口さんは校区の点野校区地域協働協議会※、西校区地域協働協議会※の両会長に資金援助の直談判に行かれたそうです。子どもたち、地域の方々が喜んでくれるのならば、と両協議会の理解・承認を得ることができ、イルミネーション用LED電飾などの購入が可能になりました。さらに、点野小学校、西小学校、第八中学校の各校長の賛同を得て、光の木を植える準備が整いました。

※地域協働協議会:地域の課題を解決するために寝屋川市の小学校区単位で設置されている協議会

最初は漏電したら危険だという声や、子どもの「たまり場」になってしまうのではないかと反対意見もありましたが、漏電対策として御堂筋イルミネーションにも使用されている漏電しにくい電球を使用することや、PTAとして見回りを行うことなどを丁寧に説明し、反対している方々を説得しました。その結果、実施後のアンケートには否定的な意見が1つもなく、「暗かった道が明るくなってうれしい。」や「地域がにぎやかになって安心です。」など、たくさんの肯定的な意見が寄せられたそうです。

3本の光の木(左から順に寝屋川市立第八中学校、寝屋川市立点野小学校、寝屋川市立西小学校)

活動のポイント

今回のイルミネーションは第八中校区内の地域協働協議会、PTA(おやじの会※含む)、学校という3つの人々が協力して実現しました。それぞれに活動ポイントやこれからの展望などについてお聞きしました。

※男性保護者で結成された会。PTAと連携して学校活性化のための活動を行う。

【✨PTA(おやじの会)】

今回の取組のように、様々な世代がつながることで顔見知りが増え、防犯にも役立つ。このような行事を通して地域で私たちは支え合っているのだと再確認できた。「よこ」、「たて」、「ななめ」のつながりを地域で作るためにも「光祭」を続けていきたい。

【✨学校】

PTAや地域の皆さんとの協働あっての学校である。協働することで地域と学校の絆が深まっていくのを感じた。

【✨地域協働協議会】

「地域」というと高齢の方ばかりの活動になりがちである。そんな中で八中校区ではイルミネーションを通して様々な世代が地域協働協議会に参加してくださるようになった。多様な世代が地域のために動くことで地域が活性化している。

皆さんがそろっておっしゃっていたのは、1人で悩んでいても何も動かせない。誰と「一緒に」動けばいいのかを考えて、まずはアタックしてみることが大切だということです。

どんなにいいアイデアも実現しなければ誰にも届きません。今回は学校(児童・生徒)、PTA・おやじの会(20代~50代)、地域協働協議会(40代~80代)という幅広い世代や団体が関わった取組でした。普段の生活ではなかなか交わることのない世代同士が、地域活動を通して関わりを持つ。こうして地域に「絆」ができていくのだと感じました。

左から:山本さん(点野小学校PTA会長)、丸川さん(西校区地域協働協議会会長)、

川口さん(第八中学校元PTA会長・おやじの会)、寺西さん(点野校区地域協働協議会会長)、

浅野さん(点野小学校長)

活動エピソード

イルミネーションを見た保護者から「来年はPTA活動に参加してみたい」と申出があったそうです。また、近くの学校からも「うちでもできるかな? どうやってやったの?」と問合せがあったとのことです。