ここから本文です。

大阪府立支援学校の学校支援地域本部

- 大阪府立視覚支援学校支援地域本部

- 大阪府立生野聴覚支援学校 学校支援地域本部(マーガレットクラブ)

- 大阪府立堺聴覚支援学校支援地域本部

- 大阪府立高槻支援学校支援地域本部

- 大阪府立八尾支援学校地域支援本部

- 大阪府立富田林支援学校 学校支援地域本部

- 大阪府立佐野支援学校支援地域本部

- 大阪府立寝屋川支援学校支援地域本部

- 大阪府立和泉支援学校支援地域本部

- 大阪府立守口支援学校 MSK

- 大阪府立吹田支援学校支援地域本部

- 大阪府立堺支援学校支援地域本部

- 大阪府立茨木支援学校支援地域本部

- 大阪府立東大阪支援学校支援地域本部

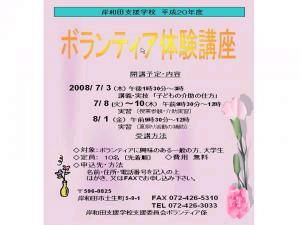

- 大阪府立岸和田支援学校支援地域本部

- 大阪府立藤井寺支援学校 学校支援地域本部

- 大阪府立交野支援学校支援地域本部 (Needs Headquater of Katano shien) 略称「NHKs]

- 大阪府立中津支援学校支援地域本部

- 大阪府立刀根山支援学校学校支援地域本部

- 大阪府立羽曳野支援学校 はびきのよつば会

大阪府立視覚支援学校支援地域本部

平成22年度

特色ある取組み

お話しの森

中央図書館「お話しの森」が来校、読み聞かせの活動

- 11月4日(木曜日) (小・中・高)

- 2月10日(木曜日) (小・中・高)(予定)

2月には地域の学童児童も参加した交流活動を実施する予定です。

11月4日(木曜日)「お話しの森」の様子

リーディングサークル

日赤看護学校学生が来校、読み聞かせの活動

- 4月20日(火曜日) (高)

- 5月26日(水曜日) (高)

- 9月16日(木曜日) (中・高)

- 10月26日(火曜日) (中・高)

- 11月9日(火曜日) (中・高)

平成21年度

特色ある取組み

囲碁クラブ活動

- 日本障害者囲碁普及会の指導者や、関西囲碁連盟所属の大学生の学校支援ボランティアの方々の指導で、囲碁クラブが活動しています。

- 視覚障がい者の囲碁では、碁盤は普通の十九路盤の約四分の一の広さの九路盤を使います。碁石には手で触って白黒の違いが分かるように凹凸がついています。また、触ってもずれないように、磁石式となっています。このような工夫のおかげで、視覚障がい者にとって難しかった囲碁を楽しむ事ができるようになり、晴眼者との対局も可能です。

- 現在は、小学部から専修部までの11名が所属しています。中には級を取得し、視覚障害者囲碁大会に出場した生徒もいます。

- これからも学校支援ボランティアの協力を得て、囲碁だけでなく、さまざまなことを子どもたちが経験できる機会を作っていきたいと思っています。

平成20年度

特色ある取組み

広報活動

- 学校支援企画会議構成員の自治会関係者の紹介で、住吉区連合町会長会議で、本事業の説明をする機会を得た。

- 住吉区の各連合町会の協力を得て、住吉区内のすべての町会の班(12連合町会傘下の約5,000の班)で、学校支援ボランティア登録者募集のチラシ(下図)を回覧していただいた。

- 応募者数は必ずしも多くは無いが、こちらが想定していないような特技、資格、経験をお持ちの方からの申し込みがあった。

- いろいろな広報活動に取り組んだ中で、この方法が一番反応が良かった。下準備に労力がいるが、今後もこの方法(班回覧)で定期的に地域へ広報していき、多くの方々に支援いただきたい。

区役所の担当者の方のアドバイスで、回覧用に押印欄を設けてあります

大阪府立生野聴覚支援学校 学校支援地域本部(マーガレットクラブ)

平成22年度

特色ある取組み

今年度のマーガレットクラブの取組み

- 「折り紙で兜・屏風づくり」

5月26日 水曜日 (小学部2年) - 「花苗(マリーゴールド)の植付」活動

6月16日 水曜日 (小学部3年) - 「マリーゴールドの草木染め体験」

9月29日 水曜日 (小学部3年・4年) - 「チューリップ球根・パンジー等の植付」

11月1日 月曜日 (小学部1年) - 「押し花・しおりづくり」

2月下旬 (小学部5年) - 「ふれあいコンサート」 プロのチェロ・バイオリン奏者の音楽鑑賞

3月上旬 (希望学部)

以上のことは、学校支援コーディネーターのきめ細かな計画と調整により、学校支援ボランティアの熱心な指導と心温まるサポートを得ることによって実現できている取組みです。

折り紙で兜・屏風づくり

チューリップ球根・パンジー等の植付

平成21年度

特色ある取組み

花苗の植付、草木染め、押し花しおりづくり 等

年目を迎える今年度のマーガレットクラブの取組みは、

- 「折り紙で兜・屏風づくり」

5月19日 火曜日 (小学部2年) - 「花苗(マリーゴールド)の植付」活動

6月23日 火曜日 (小学部3年) - 「部活動(バレーボール)の指導」

7月から9月 (中学部全学年) - 「マリーゴールドの草木染め」

9月15日 火曜日 (幼稚部幼児・保護者全員) - 「チューリップ球根・パンジー等の植付」

11月4日 水曜日 (小学部4年) - 「押し花・しおりづくり」

2月中旬 (小学部5年) の以上である。

【下の写真は】

6月に花苗(マリーゴールド)の植え付け体験と、9月に6月から苗植えをして育てたマリーゴールドの花を使って、スカーフに草木染め(運動会に使用)体験をした時の写真です。

以上のことは、学校支援コーディネーターのきめ細かな計画と調整により、学校支援ボランティアの熱心な指導と心温まるサポートを得ることによって実現できている取り組みです。

平成20年度

特色ある取組み

花苗の植え込み体験と押し花・しおりづくり体験

- 本校は、都市部に位置し、緑の少ない環境において、情操教育の一環として、校内に緑を多くすることと土に親しむ取組みを各学部ごとで実施しています。

- 学校支援ボランティアの方々の指導やサポートにより、11月に卒業式に飾るプランターにチューリップの球根とその他の花苗の植え込み活動が実施されました。そして、2月には苗に水をやり、立派に育てた花を使って、押し花づくりとしおりづくりの活動が実施されました。

- 以上のことは、地域の学校支援ボランティアの協力を得るとともに、学校支援コーディネーターが、細部にわたる計画と調整によって実現できた取組みです。

花苗の植込作業中

押し花づくり構想中

押し花の糊付け

大阪府立堺聴覚支援学校支援地域本部

平成22年度

特色ある取組み

読書支援および放課後支援ボランティアの様子

本校は、大和川以南が通学区域の聴覚支援学校です。ボランティアには、保護者、大学生、地域の方々が登録されています。

放課後をこどもたちと一緒にすごすボランティアの方は、大学生です。特に、低学年の子どもたちを中心に、サッカーやトランポリン等をして、交流を深めています。

読書支援ボランティアは、保護者の方々が中心です。貸出カード記入、図書室の清掃および壁面構成、本の整理や修理の支援をしてくださっています。子どもたちにたくさんの本と出会ってほしいという保護者の方の願いが、本の紹介のコーナーの充実につながっています。

コーディネーターの方とは常時連絡を取りながら、学校支援地域本部事業を運営しています。

今後は、ボランティアの方の定着と、子どもたちや先生方とさらに交流できることを目標に、頑張りたいと思います。

図書の貸し出し

図書コーナー

本の修理の様子

サッカーの様子

平成21年度

特色ある取組み

安全指導(放課後)・読書支援ボランティア・行事への参加の様子

- 本校は、大和川以南が通学区域の聴覚支援学校です。ボランティアには、保護者、大学生、地域の方々、卒業生が登録されています。安全指導ボランティアの方が、夏休みにはプール登校、夏祭り等の行事にも参加してくれました。

- 普段は、安全指導ボランティア(放課後)として、プレイルームや中庭で子どもたちと一緒に過ごしながら、安全を見守ってくれています。

- 読書支援ボランティアの方は、貸し出しカードの記入、図書室の清掃および壁面構成、本の整理や修理の支援をしてくださっています。聴覚障がいの子どもたちとも関わる機会が増え、お互いに理解を深めつつあります。

- 以上のことは、学校支援地域本部のコーディネーターの方と一緒に相談しながら進めています。今後も引き続きコーディネーターと方と連携をとりながら、学校支援地域本部事業に取り組んでいきたいと考えています。

平成20年度

特色ある取組み

稲作米作り

- 本校小学部では農業(稲作)体験学習に取り組んでいる。

- 校舎横の学級菜園に小さいながら田んぼを作り、米作りに取り組んでいる。

- 田起こしから稲刈り、脱穀までの農作業には、専門の知識と技能を必要とするので、数年前より近隣の農家の方にご指導とサポートをしていただいている。

- 今年も1年間を通じて、教えていただきながら取り組んだ。

- 今年は防鳥ネットを張っていたにもかかわらず、稲穂が実をつけだした矢先に、雀に食べられてしまい、収穫ができなかった。

- 今年度は残念だったが、来年度は盛大に収穫祭を催すようにがんばりたい。

大阪府立高槻支援学校支援地域本部

平成22年度

特色ある取組み

3団体による学校支援

本校では、本部事業実施年度より、校区内に住んでおられるシニアの皆さんで組織する「三島会」、本校PTAの父親が組織した「おとんの会」、同じくPTAの母親が中心になり組織した「ひまわり会(旧:おかんの会)」の3つの団体にお世話になっている。

「三島会」の皆さんには、月3-4回程度の活動をお願いしており、校内清掃・授業の補助・図書室の飾りつけ・読み聞かせなどの活動をしていただいている。

「おとんの会」は、学校行事の際に学校前道路の駐車指導や、運動会の後片付けのお手伝い、学習発表会の会場整理など、「ひまわり会」は校舎外のトイレ清掃・草引き、リサイクルなどの活動をしていただいている。

今年度は、「三島会」のメンバーが子どもたちと関わる機会を増やすため、授業補助の回数を多く取った。

室内での園芸の授業

木工室での授業の様子

平成21年度

特色ある取組み

選択授業での指導、図書室の飾り付け

本校では昨年度に引き続き、本校PTAで組織する「おとんの会」と「ひまわり会(旧:おかんの会)」そして校区内に住まわれているシニアの皆さんで組織する「三島会」の3つの団体にお世話になっている。特に、「三島会」の皆さんには月3回程度の活動をお願いしている。

当初は清掃活動が中心であったが今年度は、授業の補助を月1回の割合でお願いしており、選択授業の家庭・木工・窯業・園芸の4つに別れ、子どもたちと一緒に作業をしたり、軽作業の指導をしていただいている。(写真左)

また、子どもたちにも好評だった季節に応じた図書室の飾り付けも、昨年度より回数を増やしお願いしている。(写真右)

平成20年度

特色ある取組み

高槻土曜教室

- 毎月第2土曜日に子どもたちが楽しんでいる土曜教室学生は、ボランティアの手助けで教員と保護者が企画立案して実施してきました。「三島会」のグループ会議のときに、「子どもたちと交流できる企画があれば」という声が出ました。早速、土曜教室のお手伝いを依頼し、クリスマス会に参加してもらうことにしました。

- 「三島会」のグループ会議では、自分たちで企画したものを子どもたちと楽しみたいという事で、「おもちゃ作り」や「手品]などを中心に土曜教室を回してもらう事になりました。(インフルエンザによる学校閉鎖のため中止になる。)

- 2月末の今年度最後の会議で、引き続き来年度も土曜教室への参加を決定する。

土曜教室のクリスマス会

今日はお兄さん、お姉さんたちと一緒におじさん、おばさんたちとも仲良くしています

大阪府立八尾支援学校地域支援本部

平成22年度

特色ある取組み

本年度の支援活動

授業の一環として、日本在住の外国(イギリス出身)の方に来校していただき、外国の歌や手遊び、ダンス等をしながら交流した。

生徒たちは、楽しそうに交流していた。

外国の方と歌や手遊び、ダンスで交流

昨年度から取り組んでいる図書の読み聞かせ、パネルシアター・エプロンシアター等を行った。

リハーサルの後、8回実施し、たくさんの生徒の参加があった。

読み聞かせの様子

学習補助として大学生ボランティアに参加してもらい、授業・給食・遊び等で教員の補助をしていただいた。

大学生ボランティアとの給食の時間

- 授業の一環として、「荒馬踊り」の篠笛を伴奏していただいた。

- 安全対策として、来校者が多い学校行事等の際に、校内のパトロールを行っていただいた。

- エイサー(沖縄舞踊)を演奏していただき、生徒たちと歌ったり踊ったりした。

平成21年度

特色ある取組み

図書の読み聞かせ等

- 学校支援ボランティアの方々による図書の読み聞かせを行った。図書の選定・リハーサルの後実施した。

沢山の生徒の参加があり好評だった。 - 授業に学習補助として参加してもらい、給食の補助や授業で教員の補助をして頂いた。

- 図書室の整理や分類また楽しくなるような飾り付けをして児童・生徒が本を探しやすいように、また図書室に来たくなるようにした。

- 授業の一環として篠笛の伴奏で荒馬踊りを踊ったり習ったりした。

- 学校行事等の来校者が多い行事に校内のパトロールを行った。

平成20年度

特色ある取組み

学校支援ボランティア募集パンフレットの作成

- 学校支援ボランティア募集パンフレットの作成。

- 作成に向けたコンセプトの検討キャッチコピーの選択(みんなのハートでつながる学校!)

- 本事業の紹介

- 募集案内ボランティア内容

- 八尾支援学校の紹介

- 年間行事紹介

- 所在地

- ハートの文様を基本にし、A3両面見開きでデザインをする。

- コーディネーター中心にデザインをまとめ、学校協議会において意見等を聞き検討を加える。

- 配布先の選定、大学、八尾市自治会、学校周辺への広報・啓発

大阪府立富田林支援学校 学校支援地域本部

平成22年度

特色ある取組み

ボランティア活動

本校のボランティア活動については、校内清掃や本の読み聞かせ、走ろう会での見守りなどに加えて、本年度は校内の花の苗の植樹や児童生徒の歩行活動に関連して、歩行コースの道しるべの看板を設置しました。

本校は本年度(平成22年度)、創立40周年を迎え、11月6日に記念式典を行いました。

それに合わせて、付近の道路から見える、小学部運動場の柵に「祝40周年記念」の看板を設置し、その下の斜面のところを段々畑にして、花壇を作りました。

10月下旬に、ボランティア10名以上の方が集まり、雑草引きから始まり、段の整地、土入れと進み、パンジー・ビオラなど、赤・白・黄・ピンクなど色とりどりの花の苗を50株以上植えました。

その後、1月にも新たに苗を追加し(合計100株以上)、雑草取りなどメンテナンスもしました。

花壇整備の様子

平成21年度

特色ある取組み

中、高中庭清掃

本校は、富田林市南部に位置し、自然豊かで恵まれた環境にある。

平成9年新校舎に移転してからも広い敷地の中、まだ行き届かないところのある環境整備を充実したいという願いに答えて、一歩踏み出すことができた。

12月半ばに2日間にわたり、実施した。青天には恵まれたものの、寒風の吹くなかでの作業となった。

ボランティア募集をかけたのが10月末であるにもかかわらず、多くの方に参加していただき、中庭が、快適な生徒の活動場所に変わったことで、今後の取り組みに期待と充実を感じるものとなった。

平成20年度

特色ある取組み

ミニ運動会

平成20年10月25日 土曜日

本校運動場でPTA主催のミニ運動会が開催されました。

60名の学生さんがボランティアとして参加してくれました。

「玉入れ」「大玉ころがし」「パン食い競争」等で、楽しい一日を過ごしました。

大阪府立佐野支援学校支援地域本部

平成22年度

特色ある取組み

芋畑の耕作支援

毎年4-5月にかけて、本校教員が中心になって鍬を持ち、「畝づくり」を行います。芋の生育には、畑を耕すことと畝づくりがポイントですが、教員だけでは生育に適した条件を作るのが困難でした。

昨年度から「学校支援地域本部事業」で学校が支援を募集していた芋作りに、地元で兼業農家を営む日根野地区の有志の方々に小型で小回りのきくトラクターを持参していただき、教員にアドバイスをしてもらいながら畝づくりに挑戦しました。

5月下旬に、小・中学部の児童生徒が芋の苗植えを大きな歓声をあげながら楽しく行いました。昨年度からの経験を基に、当番制で水やりを欠かさずに世話をした結果、昨年以上の収穫がありました。

10月下旬に待ちに待った収穫。一生懸命育てた芋の出来栄えは良く、学部ごとで焼き芋にして、皆で楽しく食べました。

非常に甘くて、美味しかったです。

平成21年度

特色ある取組み

芋畑の耕作と芋の生育支援

毎年4月に本校教員がトラクターや鍬を持ち畝づくりを行い、5月に小中学部の児童生徒が芋の苗植えを行っていますが、今年度は「学校支援地域本部事業」で学校が支援を募集していました芋畑作りに、3人の日根野地区の方がご自身のトラクターを使用して畝づくりに取り組んでくださいました。

苗植えは例年以上に充実した活動ができました。

収穫した芋は、焼き芋にして皆で楽しく食べました。

平成20年度

特色ある取組み

もちつき名人

- 毎年1月に小学部では、子ども達に正月の雰囲気を味わってもらうため、「獅子舞」や「もちつき」を実施している。

- 3年前から「もちつき名人」として、地元の民生委員や福祉委員の皆様の協力を得て、もちつきのお手伝いをお願いしている。

- 子ども達は、「もちつき名人」の名人芸を楽しんでいる。

大阪府立寝屋川支援学校支援地域本部

平成22年度

特色ある取組み

中学部生活学習 「日常生活訓練」

7月2日から16日

学生ボランティアが学習時の補助および各教材作成の補助に携わり、生徒・ボランティアの双方に信頼関係が生まれてきました。

授業以外での食事介助やトイレ介助等にも良い影響を与え、生徒・ボランティアに笑顔が見られました。

7月22日・27日

プール学習の介助においても、ボランティアからの声かけを生徒たちはスムーズに受け入れていました。

小学部生活学習 「日常生活学習」

10月12日から26日

絵本の読み聞かせを繰り返し行い、児童から自発的に絵を指で指したり、声かけが出てきました。

11月9日から30日

好きな本を選んで読んで欲しいとの素振りを、児童がするようになってきました。

また、衣服の介助等にも時間をかけずに取り組めるようになりました。

12月7日・14日

学習発表会の練習をボランティアが手伝い、児童たちは上手に立ち回ることができました。

12月21日

2学期も終わりに近づき、児童の動きに意欲が出てくる等の場面が見られました。

平成21年度

特色ある取組み

茶道教室

- 昨年度からの継続した取組として茶道教室をおこないました。

障がいなどで経験が少なく、余暇の活用が十分に行えません。全校児童生徒、卒業生、家族を対象に講師を招いて伝統的な茶道の体験をしました。 - 学校の放課後利用が難しかったので、土曜日に実施しました。

- 学校支援コーディネーターの調整により、地域ボランティア団体の協力も得て実施できました。

- 本格的な道具を用意することができ、日本伝統の「わび・さび」にも触れることができました。

- 多くの子どもたちにとって、初めての経験であったが、講師の指導やボランティアの支援のもと、それぞれの子どもなりに姿勢を正して取り組む姿を見ることができ、また、楽しく取り組むことができました。

平成20年度

特色ある取組み

部活動支援:茶道

- 障がいのある子どもたちは、部活動などの経験が少なく余暇の活用が十分に行えない。全校児童生徒対象に講師を招き伝統的な茶道の体験をしました。

- 学校の放課後利用が難しかったので、土曜日に実施した。

- 学校支援コーディネーターの調整により、地域ボランティア団体の協力も得て実施できました。

- 本格的な道具を用意することができ、日本伝統の「わび・さび」にも触れることができました。

- 子どもたちにとって、初めての経験であったが、講師の指導のもと、それぞれの子どもなりに姿勢を正して取り組む姿を見ることができました。

緊張しながらも、お茶を楽しむ子どもたち

大阪府立和泉支援学校支援地域本部

平成22年度

特色ある取組み

クリスマスコンサート -ハンドベル演奏会-

音楽の大好きな子どもたちへのクリスマスプレゼントにと、教育活動の一環として、ハンドベルのコンサートを企画しました。

ボランティアの皆さんはサンタの衣装で登場し、ムードを盛り上げてくださいました。

ハンドベルの澄んだ音色で「星に願いを」などを鑑賞した後、子どもたち自身もベルを持ち、一緒に「赤鼻のトナカイ」を演奏しました。

自然に「アンコール!」の声が飛び、最後は「ジングルベル」の曲に合わせて、楽しく体を動かしながら、賑やかにコンサートの幕を閉じました。

その他にも、学校支援コーディネーターには、綿密な計画、調整をしていただき、図書活動や緑化活動、校内見守りボランティアなどの取組みを実施することができました。

クリスマスコンサート

校内見守りボランティア

平成21年度

特色ある取組み

図書ボランティアの活動

- 本校は大阪府泉北地区にある、知的障がいのある子どものための支援学校で、小学部・中学部・高等部の児童生徒が通っています。学校では、日頃から本に親しみを持つように、学級活動や昼休みに図書室を活用しています。

- 学校支援ボランティアの方々には、図書ボランティアとして季節ごとの部屋の飾りつけや、貸出返却のシステムを視覚的に理解してもらうための教材を作ってもらっています。今年度は年間10回、毎回1名から4名で作業を行ってくれました。

貸出返却業務は生徒会活動として中学部と高等部の生徒が担当しています。ボランティアさんも、時間の都合がつく限り一緒に業務を手伝ってくれました。 - 以上のことは、地域の学校支援ボランティアの協力を得るとともに、学校支援コーディネーターの細部にわたる計画と調整によって実現できた取り組みの一つです。

平成20年度

特色ある取組み

絵本の読みきかせ

昼休みに、図書室や小学部教室にて、大型絵本の読み聞かせ活動を行った。

いつもの先生と違う人が、大きな絵本を持ってきて子どもたちの前でお話をしてくれるのがとても新鮮であった。

短時間ではあるが集中して活動できる貴重な取組みとなった。

大阪府立守口支援学校 MSK

平成22年度

特色ある取組み

ローターアクトクラブの取組み

守口ローターアクトクラブは、本校の行事(夏祭り、運動会、むつみ祭、作品展等)の運営の支援を行っている。

写真は、駐輪場管理のボランティア活動の様子である。

学習支援活動

近隣の大学からボランティアを募り、特に支援を必要とする児童・生徒の学習支援・介助を行っている。

今年度は、中学部における数学・音楽の学習、課題別学習、行事等においてのボランティア活動を行っている。

写真は、課題別学習での活動の様子である。

平成21年度

特色ある取組み

作業学習(学習支援)

- 本校は地域に根ざした都市型の支援学校として、関係機関や事業所との連携を図り、地域の社会資源を積極的に活用しています。

- 職業コースを設け、卒業後の社会自立を見据えた移行支援教育を重点的に実施しており、作業学習として、紙工・木工・窯業・縫製・クリーニング・軽作業に取り組んでいます。

- 学生ボランティアは作業学習(紙工)において障がいある生徒への支援を行い、生徒との交流を通して支援教育への理解を深めました。

平成20年度

特色ある取組み

就労支援

- 本校は地域に根ざした都市型の支援学校として、関係機関や事業所との連携を図り、地域の社会資源を積極的に活用している。

- 職業コースを設け、卒業後の社会自立を見据えた移行支援教育を重点的に実施している。

- 作業学習として、紙工・木工・窯業・縫製・クリーニングに取り組むほか、カリキュラム上に職場実習を位置づけ、体験学習を行っている。

- 学校支援コーディネーターは、地域の社会資源(企業等)を活用した職場体験実習のサポートを行い、さらに充実させた。また、作業学習を支援する学生ボランティアを募集し、体制づくりを推進した。

- 学生ボランティアは紙工の作業学習において障がいのある生徒への支援を行ったが、生徒との交流を通して支援教育への理解が深まった。

作業学習(紙工)の様子です

大阪府立吹田支援学校支援地域本部

平成22年度

特色ある取組み

夢ギャラリー常設展

平成22年7月1日から9月30日

(吹田市役所ロビー・ギャラリー)

モノレール展

平成22年12月9日から22日

(大阪モノレール千里中央駅)

ふれあい展

平成23年2月14日から18日

(吹田市役所ロビー)

本校の児童・生徒が授業で制作した作品を公共の場で発表し、地域住民の方々に支援学校への理解・啓発を行った。

「モノレール展」展示作品

平成21年度

特色ある取組み

吹田市役所常設展示実施

本校の児童生徒作品を通し、支援学校を市民の方々に知ってもらう。

児童生徒の発表の場を作り、制作の励みにする。

- 2009年6月1日月曜日 から 7月17日金曜日

7月21日月曜日 から 9月4日金曜日

9月7日月曜日 から 10月23日金曜日

10月26日月曜日 から 12月11日金曜日

12月14日月曜日 から 2010年2月12日金曜日 - 2010年2月15日月曜日 から 3月26日金曜日

3月29日月曜日 から 5月14日金曜日

平成20年度

特色ある取組み

親子の絆を深めるヨガ教室

親子ヨガ教室を企画・開催した。地域支援部から案内を配布し、参加を募った。本校児童生徒・保護者を中心に約20名が体験した。講師は、コーディネーターが発掘した。ボランティアも人材バンクから募集し、当日5人の学生が研修を兼ねて手伝った。

子どもたちも真剣にみようみまねでヨガのポーズをする様子がみうけられ、参加された親御さんからは、『久しぶりに意識して体を動かしたような気がしました』『癒されました』『自分のための時間を久しぶりにすごせたように思いました』という声をいただいた。

また、ヨガ講師の先生やボランティアの学生さん方も、いい時間をいっしょにすごせたことがよかったなどという感想であった。

大阪府立堺支援学校支援地域本部

平成22年度

特色ある取組み

盆踊り大会

本校児童とOB、地域の子どもたちが楽しみにする、夏のイベントです。

河内音頭を聞きながら、たくさんの夜店(自前)を巡ります。PTA、地域自治会、府立大学ボランティア、福祉施設等の関係者の協力を得て、盛大に開催されます。

校内環境整備

地元自治会・生徒が協力して、校門横の花壇の整備を行っています。

学習支援活動 農作業&調理実習&交流&食育

地元自治会の方に、土の耕し方や野菜苗の植え方などの指導をしてもらっています。

本年度は、伝統野菜の「田辺ダイコン」の栽培、収穫、調理、販売に挑戦。自治会、小学部と高等部の児童生徒が協力して収穫祭を行いました。

他の活動

大阪市立工芸高校生徒に、本校の自立活動で児童生徒が使用する教材教具を製作依頼。

交流を通じて、児童生徒に適した素晴らしいものが完成します。

平成21年度

特色ある取組み

盆踊り大会 等

- 盆踊り大会

- 地域自治会や大阪府立大学ボランティアの方々の支援を得て、学校PTAと学校職員の協力の下で運営をおこなっています。

- 本校の児童生徒はじめ、本校卒業生や学校周辺地域に在住する児童生徒も毎年楽しみにしているイベントです。

- 校内環境整備

地域自治会・老人会ボランティアにより校門横に設置している花壇の整備を行っています。 - 学習支援活動

- 畑作業

地域自治会の方々に土の耕し方や野菜の苗の植え方などの指導をいただいています。 - 調理実習

畑の収穫物を利用して、包丁などの使い方などの指導をいただきながら調理実習を行っています。

大阪市立工芸高等学校生徒との交流、自立活動における教材の製作支援

- 畑作業

平成20年度

特色ある取組み

福祉盆踊り

- 平成20年7月19日(土曜日)17時から、本校グランドにて「福祉盆踊り」を実施。児童生徒・保護者・同窓生・自治会・福祉機関関係者等大勢の参加者を得た。

- 当日は、大阪府立大学吹奏楽部の演奏会をオープニングに、PTAや福祉機関、自治会等の参加団体がにぎやかに屋台を出し、児童生徒との交流が行われた。

- 日も暮れかかる頃、組み立てられた櫓の上の「音頭とり」による河内音頭で、参加者がひとつの輪になり盆踊りを楽しんだ。本校児童生徒にとって、地域住民等と直接のふれあいを楽しめる場となった。

- 学校支援企画会議のメンバーのネットワークを通じて協力者を得るとともに、学校支援コーディネーターによる、学生ボランティアや各参加団体との綿密な調整により実現した取組みである。

テントの下には、ヨーヨーつりや金魚すくいのお店、おいしそうな匂いもただよってきます

大学生のお兄さんやお姉さんたちも、お手伝いにきてくれました

大阪府立茨木支援学校支援地域本部

平成22年度

特色ある取組み

茨木支援学校支援地域本部事業の取組み-地域とともに素敵で楽しい行事の継続を-

本校は、茨木市の北西部、自然あふれる西福井地区に位置し、開校以来「地域に根ざした学校」を目標に、春は苺狩りから芋苗植え、焼き芋大会、新春餅つき大会と、地域との交流を深め、児童生徒の生活経験を広げています。

また、本年度は学生ボランティアが常時8-10人活動し、「元気な学校-安全・活気・未来をキーワードに-」づくりに協力しています。

さらに、「野菜と音楽溢れる学校」づくりをめざし、ゆるキャラと音にふれあう行事も導入しています。

地域の学校支援ボランティアの協力とともに、学校支援コーディネーターの計画と調整によって実現できた取組みです。

春を地域と感じる苺狩り

収穫を地元と願う芋苗植え

収穫を共に味わう焼き芋