ここから本文です。

統計ってなぁに?

統計って?

統計とは、ある集団(例えば〇〇小学校の1年1組、20代の男女100人)について調べたデータの特徴を数値で示したものです。

例えば…

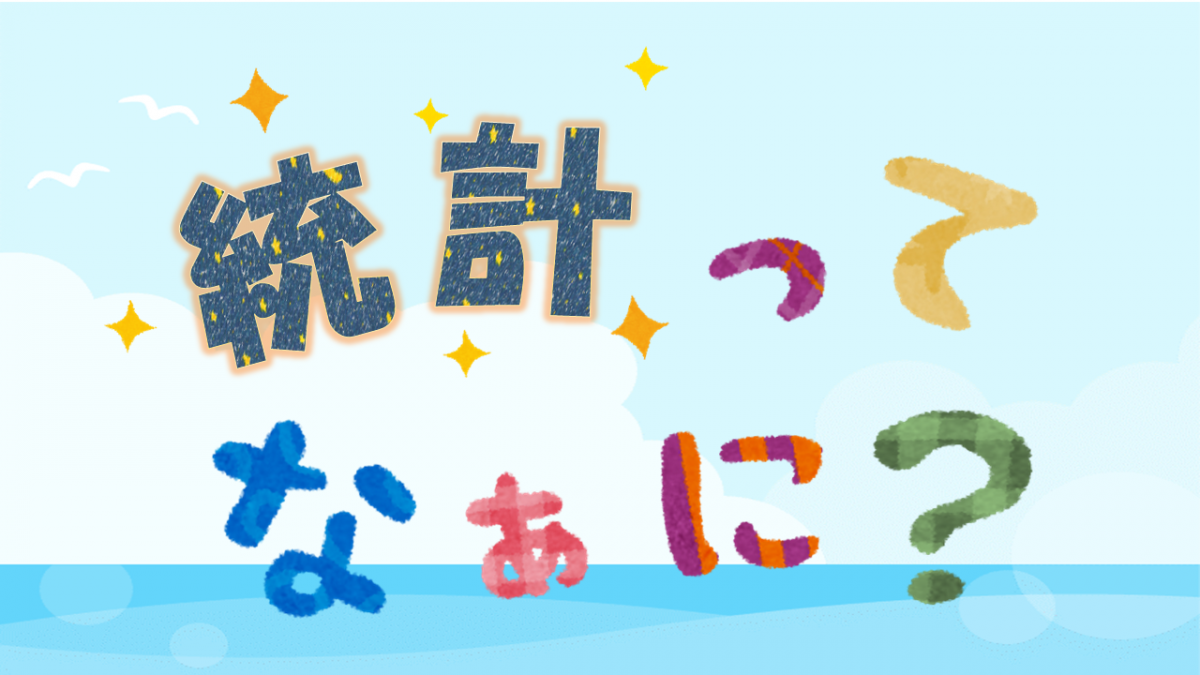

とある小学校の一つのクラス全員の身長を調べます。

その中で、A君、B君、C君の身長を見てみると、A君142cm、B君153cm、C君155cmでした。

3人の中では、A君は一番身長が低いですね。B君、C君より10cm以上身長が低いです。

では、クラス全員ではどうでしょうか。A君はクラスの中でも背が低いでしょうか。

調べてみると・・・

実は、このクラス全員の平均身長は134.8cmで、A君、B君、C君はクラスで背が高いトップ3でした。

A君は3人の中では一番身長が低いですが、クラスの中では3番目に背が高いことになります。

では、学年ではどうでしょうか。同じ市町村の中の同じ学年の子どもの中ではどうでしょうか。

このように、ある条件で決められた集団について調べた結果の特徴を数値で示したものが統計です。

そして、統計を作るためにする調査を「統計調査」と呼びます。

このように、統計を使えば、見えなかったものが見えてきます。

数字で表すので、正しく大きさや数などを比べることができて、正しく考えることができます。

統計をもとにして他と比べた結果の考えなら、他の人も確かめることができますし、説得力が出ますね。

「自分は走るのが早い」とただ言うよりも、「自分は走るのが早い、学年で〇番だった」という方がわかりやすいし説得力があります。

統計は物事を判断するときの目安や根拠になるとても役に立つ道具なのです。

どういう場面で使われる?

統計ってどういう場面で使われるか知っていますか?

たとえば、日常生活で身近なのは学力テストの結果ではないでしょうか。

テストの採点が終わったら、先生は各教科ごとで平均点を計算しています。

生徒は、テストの平均点を見ることで、全体の中での自分の学力がどのぐらいの水準なのかを知ることができます。

テストの点数が低くて落ち込んでいても、統計を取って周りと比べてみると、もしかしたら平均点以上かもしれません。

逆に、先生はテストの結果で生徒それぞれの学力を見たり、平均点を見てテストの難易度を調整したりできます。

模試の結果や大学や高校を選ぶ際に見かける偏差値という数値もありますね。

偏差値は、テストを受けた生徒の中での自分の点数や成績が、平均からどれくらい差があるかを、統計学の手法を使って計算しています。

また、統計はスポーツでもよく用いられます。

ピッチャーの防御率やバッターの打率はよく聞きますね。

野球は統計が利用されていることがわかりやすいスポーツです。

さらに、対戦相手のピッチャーがストレートを投げる割合などを分析して戦略を立てることもできます。

その他にも、テレビの視聴率、天気予報などの身近なものから、薬の開発や天文学などの研究分野、新商品の開発や売り上げ予測といったビジネス分野にも統計が用いられています。

このように、思いつきや勘に頼るのではなく、正確な統計を使って分析・予測することによって、わたしたちの生活は支えられていますね。

さまざまな場面で、統計の知識はとても重要になってきます。

国勢調査って知ってる?

国勢調査(こくせいちょうさ)とは、日本に住んでいるすべての人を対象とした、日本で最も重要で大規模な統計調査です。

国内の人口や世帯の実態などを明らかにするための調査で、5年に一度実施されています。

国勢調査は歴史が古く、大正9年(1920年)から始まり、令和2年(2020年)の第21回目の調査で100周年を迎えました。

国勢調査は、世界的には「人口センサス」(英語:Population Census)と呼ばれており、世界各国でも調査が実施されています。

国勢調査の結果は、たとえば将来の人口の予測など、他の統計を作成する時にも使われる最も基本となるデータです。

国勢調査から得られるさまざまな統計は、行政、民間企業や研究機関など幅広い用途に利用され、国民生活に役立てられています。

この国勢調査ですが、統計法という法律に基づいて実施しているので、回答する義務があります。

「統計の日」って知ってる?

10月18日は「統計の日」です。

日本で最初の近代的生産統計である「府県物産表」に関する太政官布告が公布された日(太陰暦で明治3年(1870年)9月24日)を、現在使われている太陽暦に換算すると、10月18日になります。

毎年この「統計の日」の前後に、統計の啓発普及を目的とした行事を実施しています。

日本だけでなく、他の国々でも「統計の日」が制定されています。

⇒大阪の統計トピックス No.25 統計調査の歩み~10 月 18 日「統計の日」にちなんで~

グラフで表現してみよう

統計について興味がわいてきましたか?

統計調査は国勢調査のような大規模なものから、アンケート調査のような自分でできる身近なものまで含みます。

統計調査の結果はグラフで表現すると目で見てわかりやすいです。

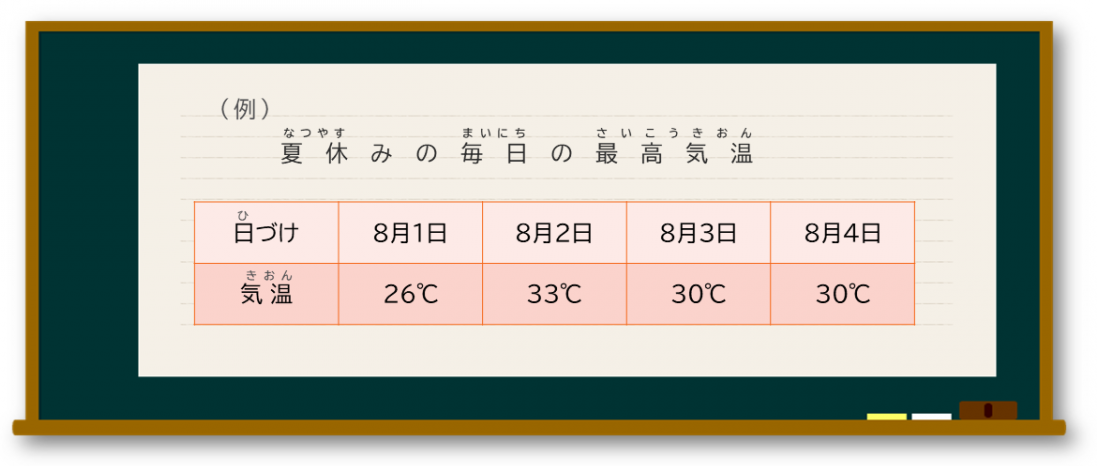

例えば、夏休みの最高気温を調べたとします。

最高気温が一番高い日は?低い日は?

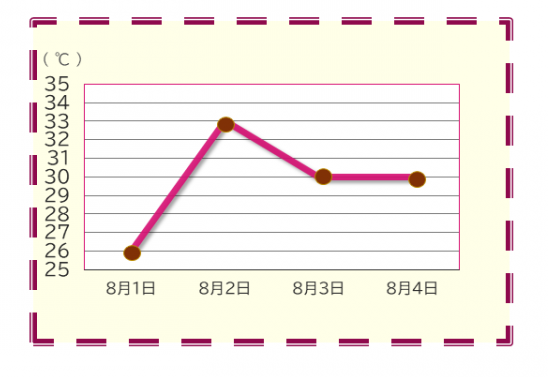

グラフで見てみると…

目で見て最高気温が一番高いのは8月2日だとすぐにわかりますね。

統計調査の結果をグラフ化することはとても大事です。

大阪府では毎年「大阪府統計グラフコンクール」として統計グラフを使った作品を募集しています。

自分で疑問に思ったことを調べて、グラフをつくり、気付いたこと、思いや考えを表現してみませんか?

統計グラフコンクールが気になった方は、詳しくは大阪府統計課HP「統計グラフコンクール」を見てみてください。

また、作品のつくり方やグラフの書き方を解説したページもあります。(「統計グラフコンクール作品の作り方」)

その他、「学びの広場」には子ども向けの大阪についての統計クイズ「おおさかクイズ」や大阪府の様々な一日あたりの数値を掲載している「大阪府の一日」など、「統計」をわかりやすく学ぶことができるコンテンツもあります。

さいごに

実際に自分で調べてみて、読み取ったことを、実際の問題解決に活かしてみましょう。

![]()