ここから本文です。

おおさかの環境 2001年(平成13年)

前年 | 次年 | 大阪府環境白書関連ページ

おおさかの環境 2001年(平成13年)

人のこころがかよいあう豊かな環境の保全と創造に向けて

- 豊かな環境の保全と創造のために

- くるま公害のないまちに

- ごみを減らし資源を活かすために

- きれいな空気に

- きれいな水に

- 化学物質を適正に取り扱うために

- 静かなまちに

- 健康被害の予防と救済のために

- 自然と共生する豊かな環境に

- 文化と伝統の香り高い環境に

- 環境関連ホームページの紹介

- 情報提供窓口

1. 豊かな環境の保全と創造のために

大阪府では、"人のこころがかよいあう豊かな環境の保全と創造"をめざして、平成6年3月に「大阪府環境基本条例」を制定し、府民が健康で豊かな生活を享受できる社会、自然と共生する豊かな環境の創造、文化と伝統の香り高い環境の創造、さらに地球環境保全に資する環境にやさしい社会の創造を基本方針として、各種の施策を総合的・計画的に推進しています。

豊かな環境を保全・創造する条例の施行

大阪の環境を守るため、各種条例を制定し、施策の推進に取り組んでいます。

- 大阪府環境基本条例

豊かな環境の保全及び創造に関する基本的理念を掲げています。 - 大阪府生活環境の保全等に関する条例

公害を防止し、府民の生活環境を守ります。 - 大阪府自然環境保全条例

緑や野生生物を守り、育て、府民が自然の恵みをうけられる環境を守ります。 - 大阪府立自然公園条例

すぐれた自然の風景地の保護と利用の増進を図ります。 - 大阪府景観条例

府民や事業者との協働による美しい景観づくりを進めます。

施策の計画的な推進

大阪の環境を守るため、各種計画を策定し、計画的な施策の推進に取り組んでいます。

- 大阪府環境総合計画

大阪府環境基本条例に基づき、『豊かな環境都市・大阪』の実現を長期的な目標としています。 - 大阪地域公害防止計画

環境基本法に基づき、公害の防止や自然、地球環境の保全を目的としています。 - みどりの大阪21推進プラン

みどりあふれる環境の中で心の豊かさを実感できる世界都市大阪の実現を目指しています。 - 大阪府広域緑地計画

大阪府の全域を対象とし、府民・企業・行政などが協力して行う、今後のみどりづくりの方向を明らかにしています。

環境アセスメントの推進

事業の実施に際し、適正な環境配慮がなされるよう、環境影響評価法及び大阪府環境影響評価条例に基づき、住民、関係市町村長、学識経験者の意見を聴き、事業者に対して必要な指導や助言を行っています。

大阪府自らの環境配慮の取り組み

大阪府では、事業者・消費者の立場から、環境への配慮を徹底しています。

- 大阪府グリーン調達方針の推進

環境負荷の低減に資する物品の調達に関する方針を作成し、府におけるグリーン購入の一層の推進を図っています。紙類、納入印刷物、文具類、OA機器、自動車の5分野については、平成13年度数値目標を定め、その調達に努めています。 - ISO14001の取り組みの推進

平成11年2月に府庁本庁舎、同年8月に村野浄水場において、環境管理の国際規格である「ISO14001」の認証を取得し、温室効果ガスや廃棄物の排出量の抑制など、自らの事務・事業活動に伴う環境負荷の低減に努めています。

エコビジネスの振興

グリーン商品(環境配慮・省エネルギー対応商品)の主要な調達者である府内ISO14001認証取得企業・自治体により「大阪グリーン産業創造ネットワーク」を組織し、グリーン調達の推進のための取り組みを行うことにより、グリーン商品市場の活性化を図っています。

府民が参加する環境保全活動の推進

府民のみなさんが積極的に環境保全活動に取り組んでいただけるよう、推進体制づくりや環境学習に取り組んでいます。

- 豊かな環境づくり大阪府民会議

「豊かな環境づくり大阪行動計画-地球環境を守る大阪府民のローカルアジェンダ21-」の策定や「グリーン購入/No!!包装キャンペーン」などの実践活動の展開に取り組むとともに、環境保全活動補助事業や「おおさか環境賞」等の事業により、環境保全活動を支援・奨励しています。 - 環境学習の推進

「こどもエコクラブ」のメンバー及びサポーター、コーディネーターを対象とした交流会などを実施しています。また、府内の環境学習拠点施設等を活用した環境学習講座や、子どもたちが水に親しみ水辺の環境を考える観察会・発表会を開催するなど、体験的な環境学習活動を推進しています。

環境保全基金の活用

平成元年度に設置した「大阪府環境保全基金」を活用し、環境保全に関する知識の普及や、地域における自主的な環境保全活動の取り組み支援などに取り組んでいます。

環境情報システムの整備

大気汚染、水質汚濁、府内の工場からの汚染物質排出量など、環境に関する様々な情報を収集・蓄積し、行政計画の策定や環境影響評価のための予測計算を行うとともに、人工衛星からのデータを利用して、府域の環境事象の調査解析を行っています。さらに、府がこれまで蓄積してきた環境技術情報、環境に関するイベント情報、行政情報をインターネットを通じて提供しています。

調査研究などの実施

公害監視センターをはじめとする府の各試験研究機関では、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動など環境に関する測定や検査・分析、環境保全技術や健康影響、農業技術、環境にやさしい技術の開発などに取り組んでいます。

2. くるま公害のないまちに

私たち一人ひとりの生活と深いかかわりを持ち便利な自動車も一方では排出ガスによる大気汚染や騒音などの自動車公害を引き起こしています。このため、府民、事業者、民間団体、行政が互いに協力して、さまざまな対策を進めていくことが求められています。

自動車保有台数等の状況

府域の自動車保有台数は377万台(平成12年度)と、10年前に比べて1.13倍に増えています。

また、窒素酸化物や黒煙を多量に排出するディーゼル車の割合は年々増加の傾向を示していましたが、平成8年度をピークとして、以降は若干減少しています。

道路沿いの環境基準達成状況

道路沿いの測定地点では二酸化窒素は46%、道路交通騒音は59%で環境基準を達成していません。

![]()

自動車排出ガス対策等

自動車から排出される窒素酸化物や粒子状物質(黒煙)による大気汚染を防止するため、排出ガス規制の強化や低公害者等の普及促進、交通量抑制のための物流効率化、公共交通機関の整備などの対策を進めています。

- 新しい自動車排出ガス総量削減計画の策定

環境基準の達成に向けて、ディーゼル車対策に重点をおいた新たな自動車排出窒素酸化物・粒子状物質総量削減計画を策定します。 - グリーン配送の推進

購入物品の配送に際し、環境負荷の少ない車の使用を求めていくグリーン配送運動を推進しています。 - 低公害車の普及

電気自動車や天然ガス自動車などの低公害者の普及のため、民間事業者への助成や府公用車への計画的導入を進めています。また、府域での燃料供給施設の計画的整備も進めています。

- 土壌による大気浄化手法等の調査

土壌や光触媒を用いて大気を直接浄化する手法の実用化について調査・検討しています。

自動車騒音・振動対策

交通規制を行うとともに、防音壁や環境施設帯の設置及び低騒音舗装の実施により、騒音・振動が発生しにくい道路構造の整備を進めています。

3. ごみを減らし資源を活かすために

廃棄物問題は、私たちの生活に身近な問題であると同時に、地球環境保全や資源保護の観点からも緊急の課題となっています。これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会から脱却し、生産・流通・消費・廃棄の各段階において減量化やリサイクルを進めることにより、環境への負荷が少ない、循環型の社会システムに移行していく必要があります。

生活系ごみの状況

府域のごみ(一般廃棄物)の平成11年度の排出量は431万トン、このうち、生活系ごみは240万トンで、府民1人当たり1日に約743gの生活系ごみを出しています。

![]()

ごみ減量化とリサイクルへの取り組み

府民、事業者、市町村、府等により組織された「大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議」において、平成12年6月に改定した「ごみ減量化・リサイクルアクションプログラム」に基づき、エコショップ制度の普及、No!!包装キャンペーン、リサイクルフェアなどの事業を展開するなど、府民、事業者、民間団体、行政のパートナーシップのもとに減量化・リサイクルに取り組んでいます。

産業廃棄物対策

「廃棄物処理法」に基づき、産業廃棄物の適正処理や、減量化・リサイクルの推進について、排出事業者や処理業者を指導・監督しています。

特に、産業廃棄物を多量に排出する製造業者や建設業者などに対して重点的に指導を行っています。

また、産業廃棄物の野外での焼却行為等に対して、監視・指導を集中的に実施しています。

廃棄物の最終処分場の確保

廃棄物の適正処理、広域処理を目的として、堺第7-3区で、産業廃棄物の埋立処分事業を行っています。また、大阪府を含む近畿2府4県と195市町村が共同して、フェニックス事業を推進しています。

4. きれいな空気に

二酸化硫黄、一酸化炭素による大気汚染は、工場などの大気汚染対策が進んだため、改善されてきています。一方、二酸化窒素、光化学オキシダント、浮遊粒子状物質については今後さらに改善が必要であり、自動車からの排出ガスを削減するとともに、工場・事業場に対する排出規制などの対策を引き続き進めていくことが必要です。

大気のよごれ具合

- 二酸化窒素や浮遊粒子状物質は改善が必要

大阪市内を中心に二酸化窒素濃度が環境基準を超えている地点があり自動車排出ガス測定局は一般環境測定局と比べ濃度が高い傾向にあります。

浮遊粒子状物質の濃度は、ここ数年はやや改善傾向にあります。 - 二酸化硫黄濃度は改善

二酸化硫黄は、燃料の良質化や脱硫装置の整備により大幅に改善されています。

![]()

窒素酸化物対策

自動車排出ガス対策を進めるとともに、工場・事業場に対して規制や指導を行っています。毎年12月の「大気汚染防止推進月間」をはじめ、さまざまな機会を通じて、駐車時のアイドリングストップや冷暖房温度の適正化などを府民のみなさんに呼びかけています。

浮遊粒子状物質対策

浮遊粒子状物質の発生のしくみの解明に努めるとともに、工場・事業場から排出されるばいじんや粉じん、自動車から排出される粒子状物質を規制しています。

光化学スモッグ対策

光化学スモッグの発生を抑制するため、原因物質である窒素酸化物や炭化水素類を規制しています。

また、光化学オキシダント濃度が高くなったときには、光化学スモッグ予報や注意報などを発令し府民や事業者に注意を呼びかけています。

悪臭対策

近年の悪臭原因は、工場等によるもののほか、各種サービス業・家庭生活によるものなど身近なものが増えています。

悪臭防止法に基づき、アンモニア、トルエンなど22の特定悪臭物質を規制し、市町村に協力して悪臭の防止対策を進めています。

5. きれいな水に

大阪の川や海の水質は、産業排水に対する規制や下水道の普及などで、かなりよくなってきましたが、河川や海の浄化をさらに進めるためには、一般家庭から出される生活排水に対する取り組みが必要です。

海や川のよごれ具合

- 河川のBod濃度の推移

昭和40年代後半から改善され、近年ほぼ横ばいの状況です。

- 川と海の水質の現状

円の大きさが汚れの度合いを示し、黒の地点では、環境保全目標をオーバーしています。

![]()

生活排水対策

私たちの台所、風呂、トイレから出る水が河川や海を汚しています。その対策として、トイレ排水とあわせて台所や風呂の排水を処理できる合併処理浄化槽の普及促進に取り組んでいます。

工場・事業場に対する規制

水質汚濁を防くだめ、国よりも厳しい排水基準を導入し、規制・指導を行っています。

河川等の水質浄化の促進

自然の浄化作用を活かした河川づくりを進めるとともに、川底にたまった汚泥のしゅんせつや直接浄化施設の整備等を行っています。

下水道の整備

生活排水対策の主要な施設である下水道の整備を推進しています。平成12年度末の公共下水道普及率は84.6%となっています。

ため池や農業用水路の水質浄化の促進

水質浄化水路の整備やため池のしゅんせつ、水生植物の植付け等を行い農業用水の水質を確保するとともに、うるおいある水辺環境づくりを推進するために、石川深溝地区(富田林市、羽曳野市、藤井寺市)と唐崎水路地区(高槻市)で、水質保全対策事業を行っています。

6. 化学物質を適正に取り扱うために

私たちの身のまわりには、多くの化学物質が使われており、便利な生活を与えてくれる一方で、取り扱い方を誤り、環境中に大量に放出されると、思わぬ環境汚染が起こる場合があります。また、なかにはダイオキシン類のように、意図しないで発生するものもあります。

有害物質の排出抑制

法律や条例に基づき、工場や事業場に対し、塩化水素やカドミウムなどの有害物質の大気や水質への排出を規制するとともに、基準の遵守徹底等について指導を行っています。

環境モニタリング

有害大気汚染物質19物質について、定期的な環境モニタリングを実施しています。

環境保全目標が設定されている物質のうち、ベンゼンについては沿道を中心に環境保全目標を超えた地点がありましたが、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンについてはすべての地点で環境保全目標を達成していました。

また、川や海、地下水の有害物質及び上水源における農薬等の水質調査を実施しています。

化学物質の適正管理の促進

府では、独自に「大阪府化学物質適正管理指針」を定め、化学物質を使用する事業所に対して、管理体制の整備や使用量・製造量の記録・報告など化学物質の適正管理を促進しています。

また、平成11年7月に、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」が制定され、環境汚染の恐れがある化学物質を使用する事業者に対し、その排出量などの届出を義務づけることによって自主管理を促し、汚染の未然防止を図る、Prtr制度が導入されることになりました。法の円滑な施行に向けて業界団体等に対して、制度の内容などについて周知しています。

調査研究の実施

未規制の有害化学物質について、分析技術の開発等の調査研究を実施しています。

また、有害化学物質による環境汚染の危険性を定量的に評価する手法や、化学物質のデータベース化、府民との情報共有化のあり方等について基礎的研究を行っています。

ダイオキシン類対策の推進

ダイオキシン類問題について総合的な対策を推進するため、「大阪府ダイオキシン対策会議」を設置して、発生源対策や環境調査等を実施しています。

また、平成12年1月15日から「ダイオキシン類対策特別措置法」が施行され、より一層のダイオキシン類対策を推進しています。

環境調査

平成12年度には、大気、水質、土壌中の環境調査を実施し、食品中のダイオキシン類についても実態調査を行いました。

また、大気、水質、土壌の環境基準が設定され、平成12年度から、環境中におけるダイオキシン類の常時監視を実施しています。

- 発生源対策

ダイオキシン類対策特別措置法や廃棄物処理法、府が定めた「大阪府廃棄物焼却炉に係る指導指針」に基づき、ダイオキシン類の発生防止対策指導の徹底を図っています。また、廃棄物焼却炉等の発生源については、ダイオキシン類対策特別措置法により排出基準が設定され、事業者による測定が義務付けられています。

7. 静かなまちに

騒音・振動の発生源はさまざまで、工場や建設作業、交通機関の他、私たちの日常生活から発生する音が問題となる場合もあります。騒音・振動問題の解決には、発生源で騒音・振動を防止することが第一ですが、土地利用の適正化を図ることや私たち一人ひとりが日頃から隣近所へ配慮することも重要です。

騒音・振動の苦情

大阪は交通が集中し、工場や住居も密集しているため、騒音・振動についての苦情が多くよせられています。

公害に関する苦情のうち、騒音に関するものが31%、振動に関するものが5%を占めています。

騒音の苦情件数を発生源別に見ると、工場、建設作業の順に多く、次いで商店・飲食店となっています。

騒音振動対策

- 工場や建設作業など

法律や条例などに基づき市町村において、騒音・振動防止のための規制や指導が行われています。 - 近隣騒音

深夜におけるカラオケ装置などの音響機器の使用を原則として禁止しているほか、商業宣伝を目的とした拡声機の使用について制限を設けています。また、ピアノ、自動車の空ぶかしなどの生活騒音の防止のための啓発等に努めています。 - 大阪国際空港の騒音対策

飛行コース周辺の騒音が特に著しい地域では、住宅等の移転や緑地の造成、学校や住宅の防音工事などの対策を行っています。

8. 健康被害の予防と救済のために

公害に係わる被害の救済など

- 大阪府公害審査会

公害に関する紛争を迅速かつ適正に解決するため、あっせん、調停、仲裁を行っています。 - 公害苦情件数

公害防止に係わる助成など

主に中小企業者が、公害防止のため、施設を設置・改善したり、工場を移転したりする場合に、これに係る費用の助成・融資制度などを設けています。

9. 自然と共生する豊かな環境に

様々な生物が住む生態系のバランスのとれた環境は、私たち人間にとっても、潤いとやすらぎのある環境といえます。また、自然環境は生物の生息地であると同時に、水源のかん養や洪水の防止、土砂流出防止などの国土保全機能を有しています。

自然環境の保全

府民の財産である貴重な自然環境や生き物を守るための施策を推進しています。

- 自然環境保全のための地域指定等

自然公園地域、自然環境保全地域及び緑地環境保全地域などを指定するとともに、自然公園区域内等における開発行為の規制・指導や監視体制の強化に努めています。また、森林を保全・育成し、その公益的な機能の維持、増進に努めています。 - 鳥獣保護区の設定

野生鳥獣を保護するため、鳥獣保護区の設定などを推進するとともに、保護思想の普及啓発に努めています。 - 傷病野生鳥獣の救護

「野生鳥獣救護ドクター制度」を活用するとともに、府民ボランティアを募る「傷病野生鳥獣保護飼養ボランティア制度」により救護体制の充実を図り、適切な救護活動の推進に努めています。

- 貴重な種の保存

天然記念物のイタセンパラや特別天然記念物オオサンショウウオ等の種の保存及び増殖を図るため、生息環境の保全や試験研究、捕獲・開発などに対する規制を行っています。

森林と親しむ環境の整備

- 森林利用拠点の整備など

「府民の森」(ほしだ園地他7園地)や「高尾山創造の森」などの拠点整備とともに、ネイチャーイベントの開催など、自然とのふれあいの機会を提供しています。 - 自然歩道の整備

東海自然歩道、生駒縦走歩道、ダイヤモンドトレールなど既存の長距離自然歩道をつなぎながら、周辺山系を環状に結び、森林利用拠点ともネットワークを図ります。

地域緑地の保全

- 緑地保全地区の指定

市街地やその近郊に残された良好な緑地を緑地保全地区に指定して保全しています。 - 風致地区の指定

樹林地や水辺、丘陵地など美しい自然の景観に富んでいる区域などを風致地区に指定し、開発行為等を規制しています。 - 天然記念物(植物)の指定

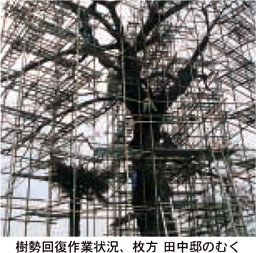

学術的価値の高いもので、自然を記念するもの(動物・植物・地質鉱物・天然保護区域)を積極的に天然記念物に指定しています。また、天然記念物に指定した樹林の保護・増殖を行っています。

農空間の保全と活用

農地や農村の原風景や生態系などを活かしながら、地域の活性化を図っています。特に、多様な生態系の保全や洪水調整などの国土保全に重要な役割を果す棚田を守るため、「棚田・ふるさと保全基金」の運用により、府民ボランティアである「棚田・ふるさとファンクラブ」会員と地元農家による棚田の保全活動を支援しています。

ビオトープの確保

いきものが生息する空間(ビオトープ)を確保し、創造すめため、湿地の保全を進めるなど、ビオトープの保全・回復や、ビオトープの基本的な考え方・適用事例を紹介し、普及・啓発に努めています。

歩道を木造構造にして、いきものの生息空間への影響を小さくするとともに、湿地の生態系の復元にも取り組んでいます。

海と親しむ環境整備

- 海浜の保全

岬町にある小島・長松の自然海岸を自然海浜保全地区として指定し、開発行為の規制をしています。また、府民を対象とした「なぎさの楽校(がっこう)」を開催して、海辺に住む生物の観察と海浜の清掃を行っています。

- 海岸の環境整備

淡輪・箱作海岸地域において、人工磯浜などと一体となった「せんなん里海公園」として整備し、平成9年7月から一部開設しています。 - なぎさの保全

なぎさを魚介類の生育場所として保全・創造することにより、水産資源の保護・回復を図っています。また、なぎさは、大阪湾の環境の保全・回復のためにも重要な役割を果たしていることから、平成12年度は泉南市地先及び田尻町地先において覆砂を行いました。

ため池環境の整備

ため池を農業用施設として活かしながら、都市空間に"うるおい"と"やすらぎ"を与えるため、周辺の緑化や水生植物の保全、遊歩道や親水護岸等を整備し、地域環境づくりを行う「オアシス整備事業」を進めています。現在、15地区が完成し、久米田池(岸和田市)など、14地区で事業を実施しています。

また、地域のみなさんが中心となってため池の環境保全・管理活動を行う「ため池環境コミュニティ」つくりを推進しており、ため池を大切にする気持ちを育む取り組みを行っています。

隣接する小学校の課外活動の一環として、小学生に整備後の水路に水生植物を植栽してもらい、水質浄化を進めています。

農業用水路の整備

身近で水と緑あふれる快適な水辺環境づくりを推進するために、遊歩道や植栽等を整備する「いきいき水路整備モデル事業」を長瀬川地区(東大阪市、八尾市、柏原市)など3地区で行うとともに、農業用水路が持ち多面的な機能を有効に活用し、水路の親水施設や防災施設の整備等を行う「まちづくり水路整備事業」を番田地区(高槻市、茨木市、摂津市)で進めています。

河川環境の整備

潤いとやすらぎのある水辺空間を創出するため、「石川あすかプラン」、「安威川・水と緑の回廊計画」、「あくた川21」などの河川環境の整備を進めています。

また、平成13年度は、黒栂谷(千早赤阪村)など7か所で、景観や生態系と調和した「水と緑豊かな渓流砂防事業」等を推進しています。

みどりを育てるシステムづくり

「大阪府みどりの基金」を活用して、社会福祉施設等の民間施設内の公開される空間や屋上などの緑化を実施する施設に対する助成を行うとともに、和泉葛城山のブナ林のトラスト運動の展開など多様な施策を推進しています。

10. 文化と伝統の香り高い環境に

都市の中の並木道や公園、緑や花がみせる四季の変化などは、私たちに潤いとやすらぎを与えてくれます。また、街路樹は、空気を浄化したり、自動車騒音を少しやわらげるなどの働きもしています。

また、世界都市・大阪にふさわしい都市景観づくりとともに、私たちの暮らしに潤いややすらぎを与える身近な環境の要素となっている歴史的遺産を後世に伝えていくことが求められています。

公園や緑地の整備・管理

府営公園(18か所)を豊かな生活を育む公園として、そして、それぞれ個性をもった公園として整備・管理しています。

道路・街路の緑化

街路樹を整備し、花木や草花を植えるなど、道路・街路の緑化を推進しています。

また、府民と協働した道路の環境美化や緑化を行う大阪府アドプト・ロード・プログラムを進めています。

緑化の普及

花と緑の相談所では、講習会、展示会、相談などを行い、緑の普及に努めています。

また、緑化スペースのない市街地において、建築物の外壁や河川の護岸などの垂直緑化の普及に努めています。

公共施設などの緑化

府営住宅や府有施設を新たに建設する場合、施設緑化基準に基づき施設の区分に応じて敷地面積の20から30%の緑化を進めています。

下水処理場では施設の上部空間を植栽するなど、緑豊かな憩いの場として府民に開放しています。

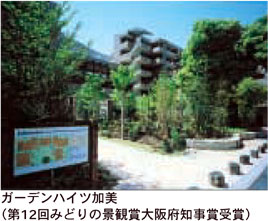

大阪施設緑化賞

建築物等の敷地内や壁面、屋上などに緑化が行われている施設のうち、これからの施設緑化のモデルとなる優れたものについて府民の推薦により、「大阪施設緑化賞」(みどりの景観賞)として表彰しています。

まちづくり功労者などの表彰

府民の積極的な参加のもと、創意と工夫を活かした魅力あるまちづくりを進めるため、まちぐつり功労者の表彰等を実施しています。

また、個性あふれる美しい景観づくりを推進するため、「大阪都市景観建築賞」(大阪まちなみ賞)を設け、景観上優れた建築物やまちなみを表彰しています。

美しい景観づくりのための取り組み

- 大阪美しい景観づくり推進会議の運営

府民・事業者・学識経験者・行政が参画し、協働して、美しい景観づくりを府民みんなの運動として進めていくため、平成6年12月から活動を行っています。 - 大阪府景観条例の施行

大阪府景観条例に基づき、景観づくりの姿勢や目標等を示す「景観形成基本方針」や公共事業を行う際の指針となる「公共事業景観形成指針」を策定し、景観づくりの上で重要な地域である「景観形成地域」の指定を進めています。

都市の景観向上の誘導

- 美しい公共建築物づくり

地域の景観をリードし、まちの魅力を高め、活性化に役立つ美しい府有建築物づくりを進めています。 - 大阪府景観形成誘導推進協議会

府、市町村で構成し、都市の景観の誘導を推進していく上で必要な事項について、情報交換・協議等を行うことにより、調和がとれ、個性豊かなまちなみの創出・保全を促進しています。 - 魅力ある道路空間の創造等

電線、電話線等の地中化や、屋外広告物法及び大阪府屋外広告物法施行条例に基づく看板など屋外広告物の規制や指導などを行っています。

伝統的なまちなみの保存や歴史の道などの整備

国の重要伝統的建造物群である富田林寺内町などのまちなみや、日本最古の官道とされる「竹内街道」などの古道の保存、整備を進めています。

文化財の保護

大切な歴史的遺産を文化財として指定するとともに、修理や防災施設の設置に助成を行っています。

また、埋蔵文化財包蔵地内では、開発工事で文化財が失われないよう協議・指導を行うとともに、発掘調査により資料の整備・保存を図っています。

登録文化財建造物等の登録の促進

地域にとって身近な文化財である、国の登録文化財の登録を促進させ、住民自らによる歴史と文化の香り高い地域づくりを行ってもらいます。

狭山池博物館の運営

狭山池博物館では、狭山池ダムの工事に伴い調査・発掘された多くの土木遺産や堤体断面そのものを展示し、古代から人々のくらしに深くかかわってきた「治水」、「かんがい」と土地開発の歴史をわかりやすく紹介しています。

府立博物館などの整備・運営

泉北考古資料館、弥生文化博物館、近つ飛鳥博物館など、府立の博物館では、発掘した遺物等の文化財を解りやすく展示公開しています。

11. 環境関連ホームページの紹介

- エコギャラリー おおさかの環境

大阪府の環境に関する情報発信の窓口となるホームページで、イベント情報や各種の行政情報のほか、大気汚染の状況や光化学スモッグ注意報などの発令状況に関する情報をリアルタイムで提供し、メールマガジンで配信しています。また、河川など水質調査結果をデータベース化して公開しています。 - かんきょう交流ルーム

大阪府の環境について、いつでも自由に意見交換や情報交流をしていただくためのホームページです。情報の提供や意見の書き込みには会員登録(無料)が必要です。現在会員募集中!(ホームページ画面から申し込めます) - 大阪府エコデザイン研究会

大阪府産業デザインセンターが行う、環境に配慮した商品や仕組づくりを支援するための研究会です。研究会では、環境配慮技術やエコデザインについての見識を深め、企業とデザイナーとのマッチングを図りながら、新たなエコ商品の開発を目指します。 - 大阪府EMSポータル

環境マネジメントシステムに関する様々な情報を体系的に整理し、分かりやすく解説しています。家庭から出ているCO2の量が分かるソフト「おんたま君」など、家庭でできるEMSのコーナーもあります。

12. 情報提供窓口

- (財) 大阪みどりのトラスト協会(外部サイトへリンク)

みどりや自然などの情報提供を行っているほか、みどりのボランティアの育成、派遣も行っています。- 電話 06-6949-5705

- 利用時間 午前9時から午後5時45分(休み:土曜日、日曜日、祝日・休日、年末年始)

- 所在地 大阪市中央区馬場町3-35 大阪府農林会館2階(地下鉄中央線・谷町線谷町四丁目駅9番出口から東へ徒歩5分)

- 花と緑の相談所

花や草や木についての講習会、展示会を開催するほか、花と緑の相談を行っています。- (府営服部緑地都市緑化植物園(外部サイト))

- 電話 06-6866-3622

- 利用時間 午前10時から午後5時(休み:火曜日(ただし祝日の場合は翌日)、年末年始)

- 所在地 豊中市寺内1-13-2(北大阪急行緑地公園駅から南西へ徒歩10分)

- (府営大泉緑地(外部サイトへリンク))

- 電話 072-252-3651

- 利用時間 午前10時から午後5時(休み:火曜日(ただし祝日の場合は翌日)、年末年始)

- 所在地 堺市北区金岡町128(地下鉄新金岡駅から東へ徒歩15分、JR堺市駅・南海堺東駅から南海バス北支所前下車、東へ徒歩12分)

- (府営服部緑地都市緑化植物園(外部サイト))