○大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則

平成六年十月二十六日

大阪府規則第八十一号

大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則をここに公布する。

大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 大気の保全に関する規制等(第三条―第二十三条)

第三章 水質の保全に関する規制等(第二十四条―第三十九条)

第四章 地盤環境の保全に関する規制等(第四十条―第五十条の四)

第五章 化学物質の適正な管理(第五十条の五―第五十条の十七)

第六章 騒音及び振動に関する規制等(第五十一条―第七十七条)

第七章 雑則(第七十八条・第七十九条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成六年大阪府条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

第二章 大気の保全に関する規制等

(有害物質)

第三条 条例第十七条第一項第二号の規則で定める物質は、別表第一に掲げる物質とする。

第四条 削除

(令四規則四一)

(平二〇規則四〇・令四規則四一・一部改正)

第六条 削除

(令四規則四一)

2 条例第十八条第二項第三号の規則で定める有害物質は、別表第一第三号及び第二十五号に掲げる物質とする。

(平二〇規則四〇・平二六規則五一・令四規則四一・令五規則二・一部改正)

第八条 削除

(令四規則四一)

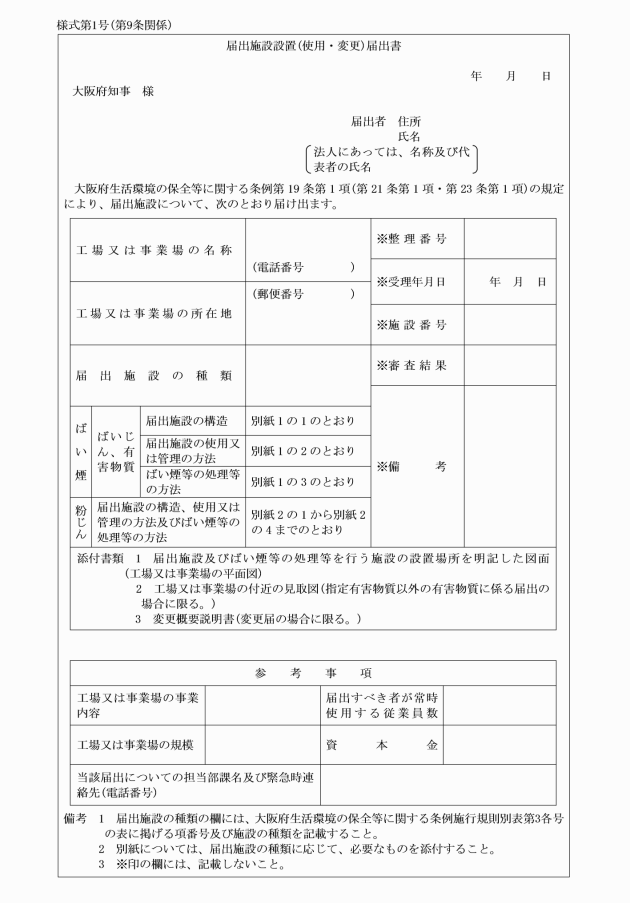

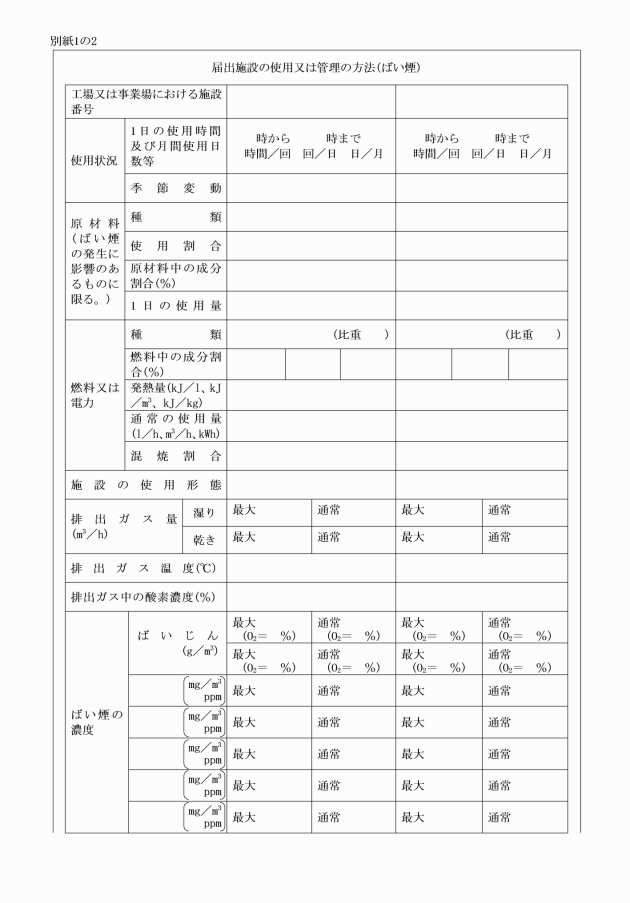

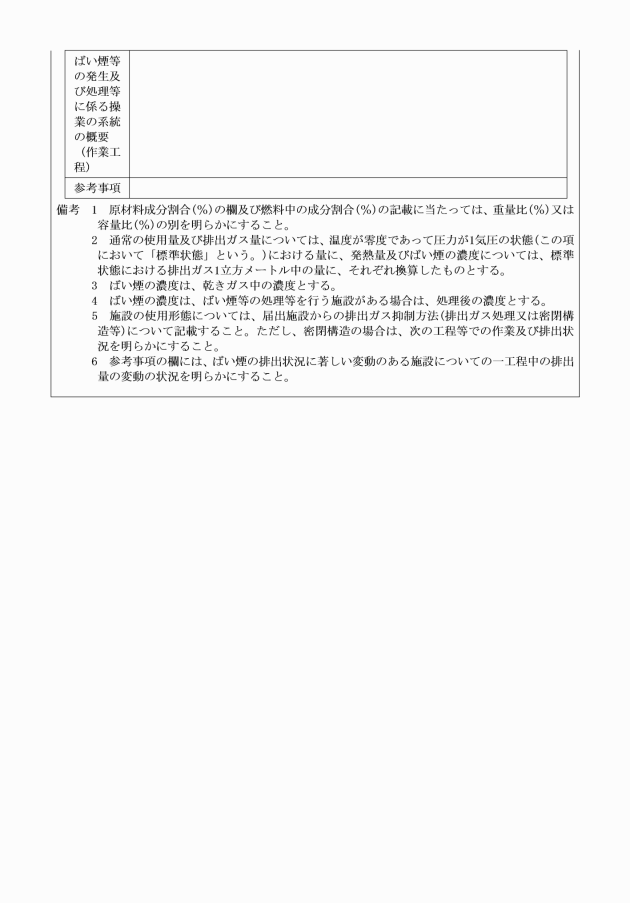

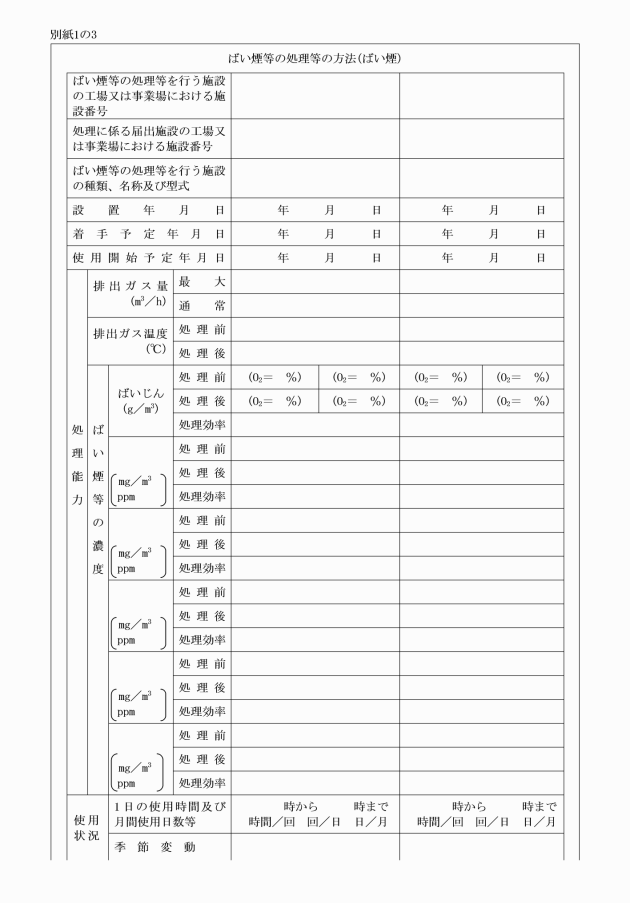

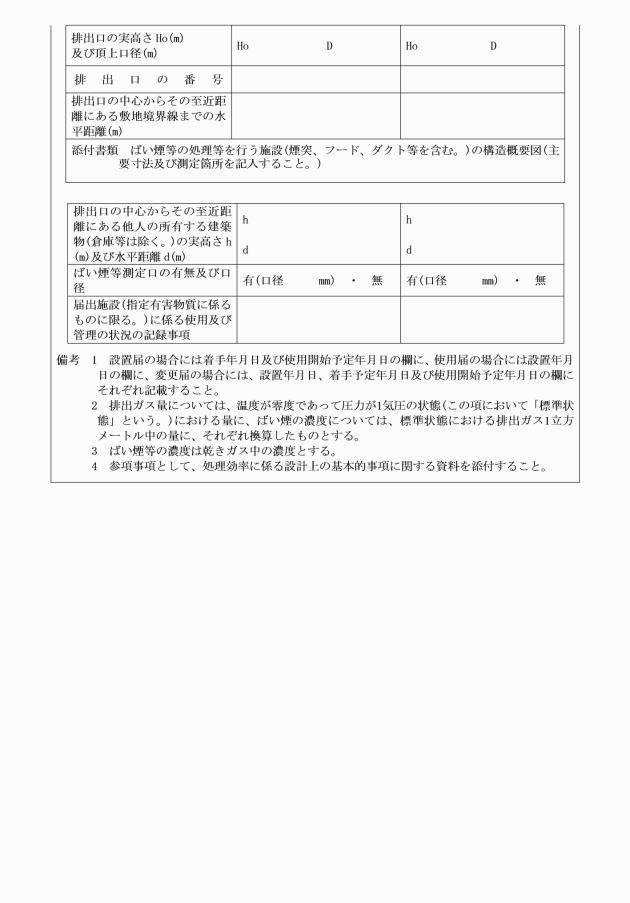

2 条例第十九条第二項(条例第二十一条第二項及び第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 届出施設の設置場所

二 ばい煙等の処理等を行う施設の設置場所

三 ばい煙等の発生及び処理等に係る操業の系統の概要

四 ばい煙等の排出の方法

五 有害物質(指定有害物質を除く。)に係る届出施設にあっては、届出施設を設置する工場又は事業場の付近の状況

六 煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合はその場所

七 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(平二六規則五一・令四規則四一・一部改正)

第十条及び第十一条 削除

(令四規則四一)

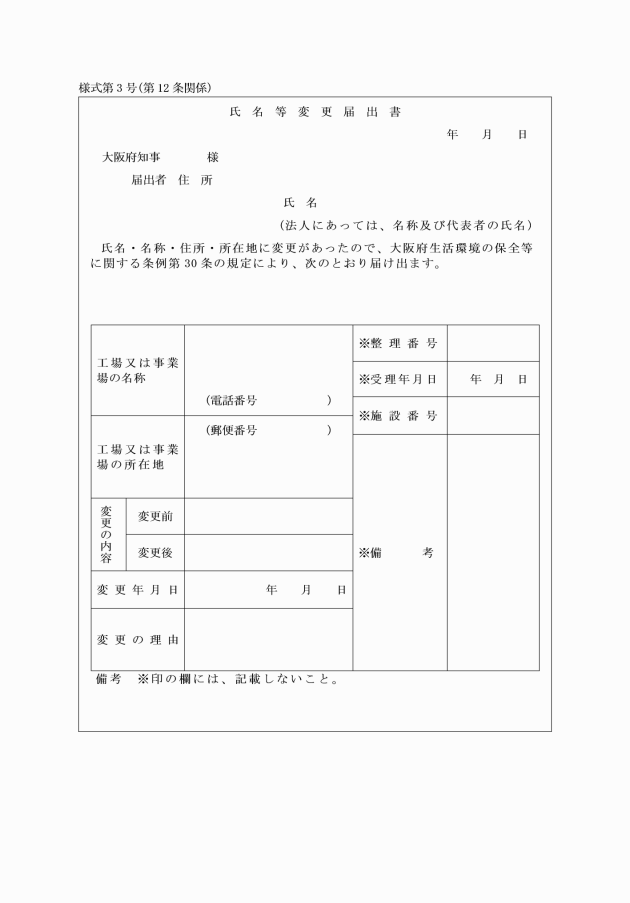

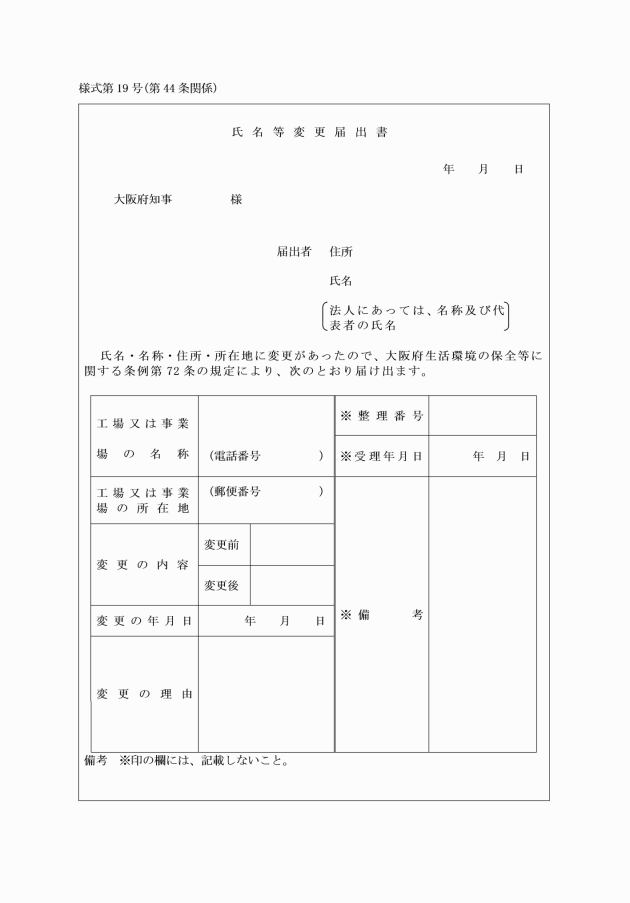

一 条例第十九条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更した場合 氏名等変更届出書(様式第三号)

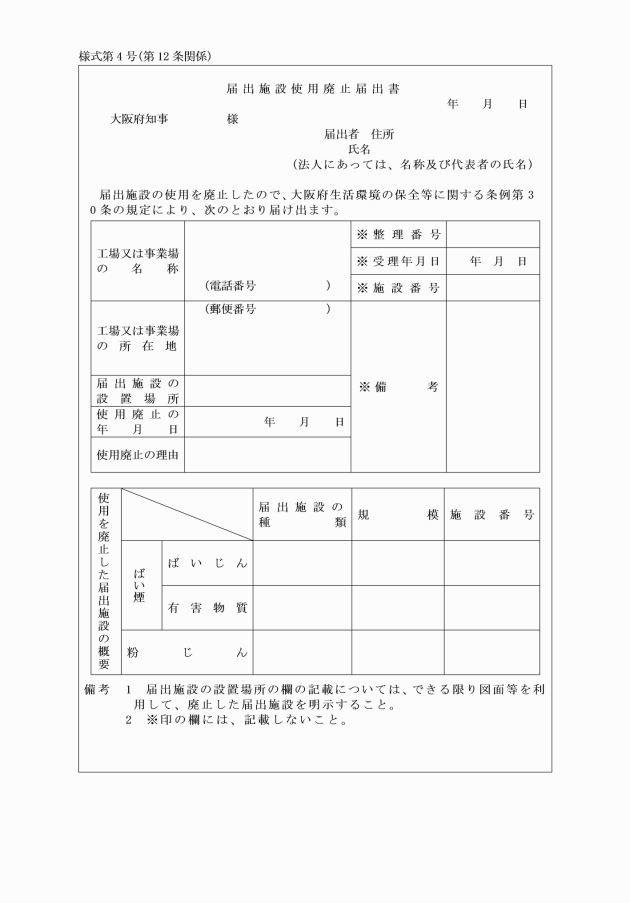

二 届出施設の使用を廃止した場合 届出施設使用廃止届出書(様式第四号)

第十三条 削除

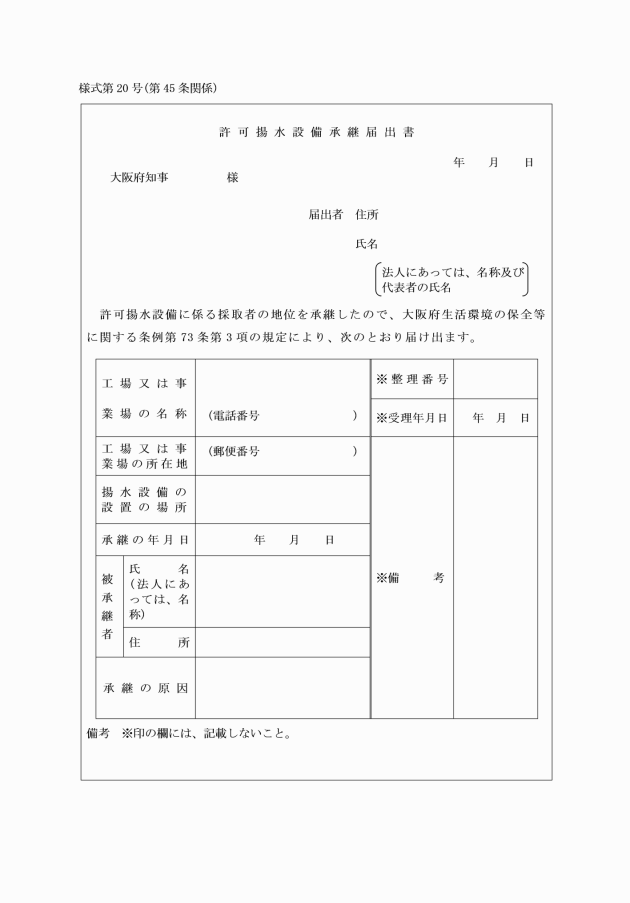

(令四規則四一)

(平一〇規則二・令四規則四一・一部改正)

(条例第三十五条第四項の規則で定める施設等)

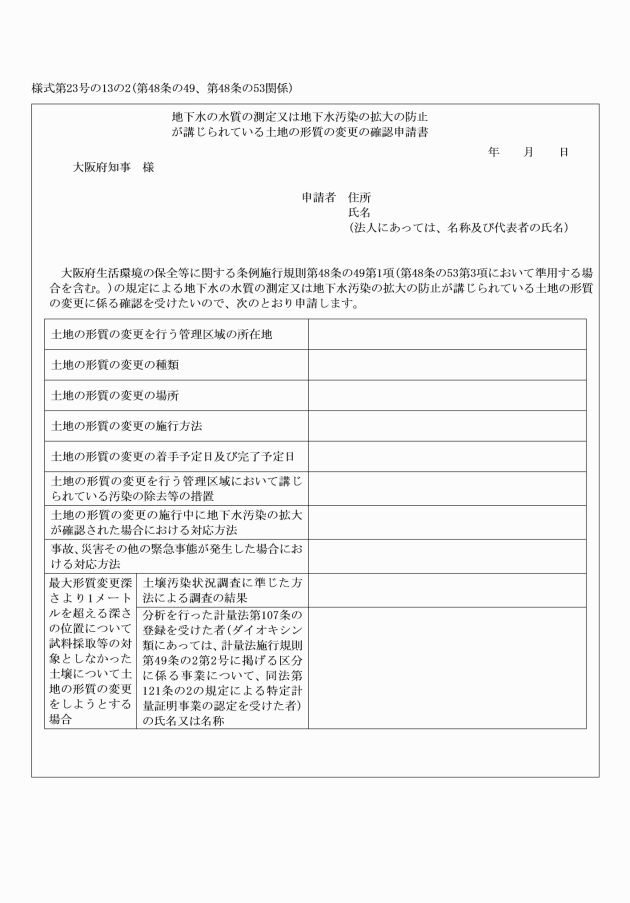

第十五条 条例第三十五条第四項の規則で定める施設及び期間は、別表第八に掲げる施設及び期間とする。

(平二六規則五一・一部改正)

一 測定年月日及び時刻

二 測定者

三 測定箇所

四 測定方法

五 届出施設の使用の状況(ばい煙等の処理等を行う施設の使用の状況を含む。)

六 排出ガスの量及び温度、排出ガス中の酸素濃度その他のばい煙等の濃度の算出に必要な事項

(平二〇規則四〇・旧第十六条繰上・一部改正、平二三規則一二九・一部改正)

一 記録年月日

二 記録者

(平二〇規則四〇・追加)

第十六条 削除

(令四規則四一)

(事前調査結果の説明の時期)

第十六条の二 条例第四十条の三第一項の規定による説明は、解体等工事の開始の日までに(当該解体等工事が特定工事に該当し、かつ、当該解体等工事に係る特定粉じん排出等作業を当該解体等工事の開始の日から十四日以内に開始する場合にあっては、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の十四日前までに)行うものとする。ただし、災害その他非常の事態の発生により解体等工事を緊急に行う必要がある場合は、当該解体等工事の開始後速やかに行うものとする。

(平二六規則一一〇・追加、令三規則七六・旧第十六条の六繰上・一部改正)

(事前調査書面等の記載事項)

第十六条の三 条例第四十条の三第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 建築物その他の施設(以下「建築物等」という。)の階、部屋及び部位ごとの特定建築材料の使用の有無

二 条例第四十条の十二第一項の規定により大気中の石綿の濃度を測定しなければならない場合にあっては、当該石綿の濃度の測定計画

(平二六規則一一〇・全改、平二六規則一三五・一部改正、令三規則七六・旧第十六条の七繰上・一部改正)

(事前調査書面の保存期間)

第十六条の四 条例第四十条の三第四項及び第五項の規則で定める期間は、当該解体等工事が完了した日から三年間とする。

(平二六規則一一〇・追加、令三規則七六・旧第十六条の十繰上・一部改正)

(情報提供の範囲)

第十六条の五 条例第四十条の四第四項の規則で定める者は、同項の周辺地域内に滞在する者及び同項の周辺地域内を通行する者とする。

(平二六規則一三五・追加、令三規則七六・旧第十六条の十一繰上)

(作業基準)

第十六条の六 条例第四十条の五の規則で定める作業基準は、大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年/厚生省/通商産業省/令第一号。以下この章、別表第三及び別表第五において「法規則」という。)第十六条の四に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

一 法規則第十六条の四第二号に規定する掲示板に次に掲げる事項を表示すること。

イ 条例第四十条の七第一項の規定による届出をした年月日及び届出先

ロ 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十八条の十七第一項若しくは第二項又は条例第四十条の七第一項の規定による届出をした場合の当該届出書の受理番号(届出を要しない場合には、その旨)

ハ 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の氏名又は名称、住所及び連絡場所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

ニ ハに規定する場合における下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

ホ 特定粉じんの飛散を防止するために講ずる措置の内容

へ 条例第四十条の十二第一項の規定により大気中の石綿の濃度を測定しなければならない場合にあっては、当該石綿の濃度の測定計画

(平一七規則一七八・追加、平二六規則一一〇・旧第十六条の七繰下、平二六規則一三五・旧第十六条の十一繰下、令三規則七六・旧第十六条の十二繰上・一部改正)

(工事施工境界基準)

第十六条の七 条例第四十条の六の規則で定める工事施工境界基準は、知事が別に定める測定法により測定された大気中の石綿の濃度が一リットルにつき十本であることとする。

(平一七規則一七八・追加、平二二規則三六・一部改正、平二六規則一一〇・旧第十六条の八繰下、平二六規則一三五・旧第十六条の十二繰下、令三規則七六・旧第十六条の十三繰上・一部改正)

(実施の届出を要しない特定工事)

第十六条の八 条例第四十条の七第一項の規則で定める特定工事は、次に掲げる特定建築材料が使用されている建築物等に係るものであって、特定粉じん排出等作業の対象となる当該特定建築材料の使用面積のいずれもが千平方メートル未満であるものとする。

一 石綿を含有する仕上塗材(以下「石綿含有仕上塗材」という。)

二 石綿を含有する成形板その他の建築材料(吹付け石綿、石綿含有断熱材、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材及び石綿含有仕上塗材を除く。)

(平一七規則一七八・追加、平二六規則一一〇・旧第十六条の九繰下・一部改正、平二六規則一三五・旧第十六条の十三繰下、令三規則七六・旧第十六条の十四繰上・一部改正)

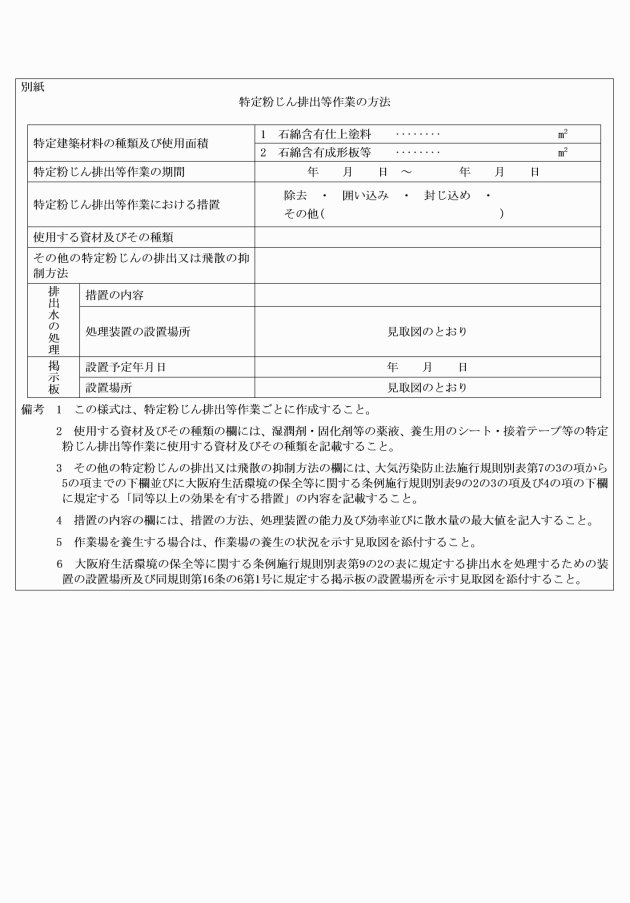

(特定粉じん排出等作業の実施の届出)

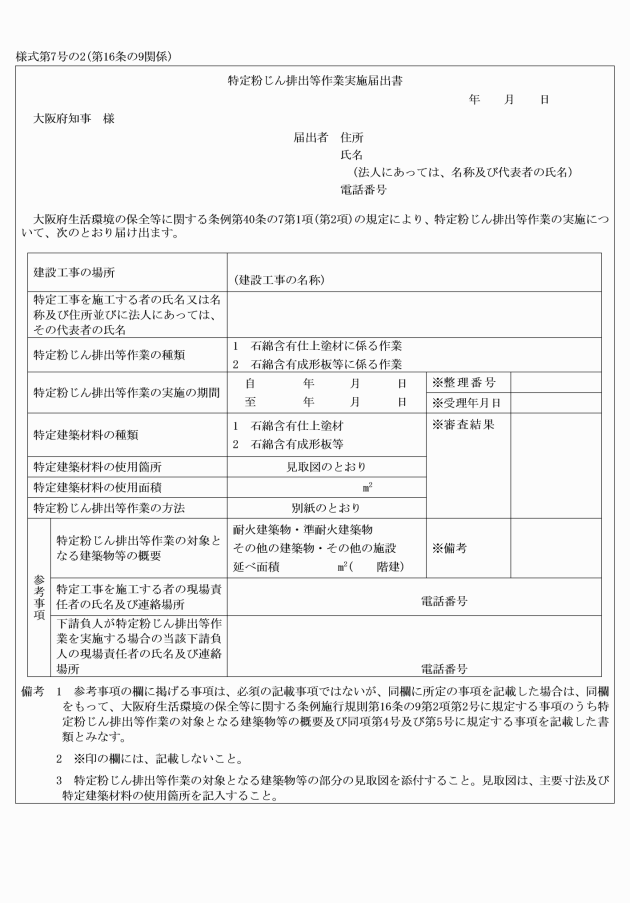

第十六条の九 条例第四十条の七第一項又は第二項の規定による届出は、特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第七号の二)を提出して行わなければならない。

2 条例第四十条の七第三項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 事前調査書面の写し

二 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況

三 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要

四 特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所

五 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合にあっては、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

(平一七規則一七八・追加、平二六規則一一〇・旧第十六条の十繰下・一部改正、平二六規則一三五・旧第十六条の十四繰下、令三規則七六・旧第十六条の十五繰上・一部改正)

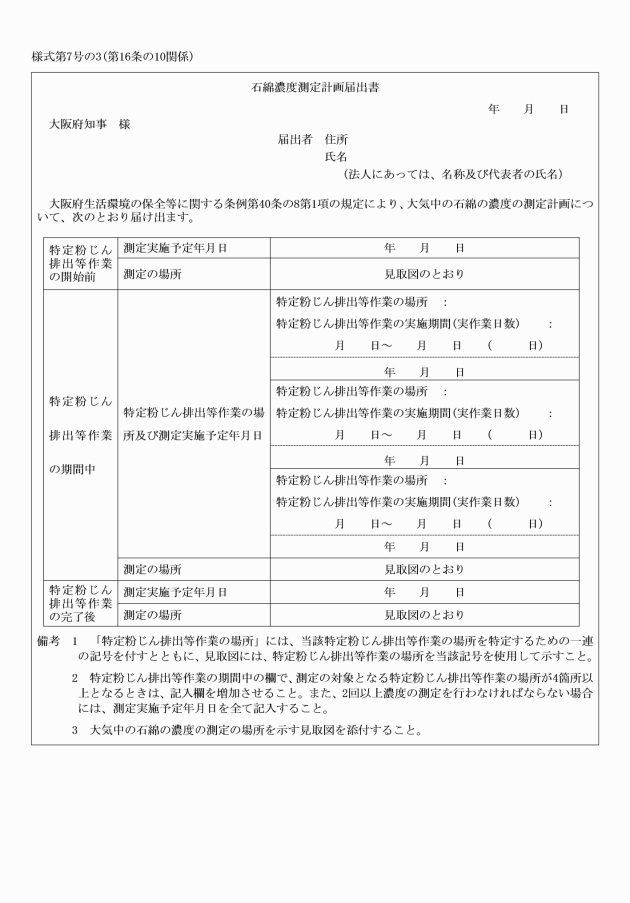

(大気汚染防止法に基づく届出に係る石綿濃度の測定計画の届出)

第十六条の十 条例第四十条の八第一項の規定による届出は、石綿濃度測定計画届出書(様式第七号の三)を提出して行わなければならない。

(平一七規則一七八・追加、平二六規則一一〇・旧第十六条の十一繰下、平二六規則一三五・旧第十六条の十五繰下・一部改正、令三規則七六・旧第十六条の十六繰上)

(石綿の濃度の測定計画の届出を行うべき者)

第十六条の十一 条例第四十条の八第一項の規則で定める者は、法規則別表第七の一の項の中欄、同表の五の項の中欄又は同表の六の項の中欄に掲げる作業(特定建築材料をかき落とし、切断又は破砕以外の方法で除去するものを除く。)であって、当該作業に係る特定建築材料の使用面積の合計が五十平方メートル以上である特定工事の発注者又は自主施工者とする。

(令三規則七六・追加)

(石綿の濃度の測定を行うべき者)

第十六条の十二 条例第四十条の十二第一項の規則で定める者は、法規則別表第七の一の項の中欄、同表の五の項の中欄又は同表の六の項の中欄に掲げる作業(特定建築材料をかき落とし、切断又は破砕以外の方法で除去するものを除く。)であって、当該作業に係る特定建築材料の使用面積の合計が五十平方メートル以上である特定工事を施工する者とする。

(平一七規則一七八・追加、平一九規則一〇一・一部改正、平二六規則一一〇・旧第十六条の十二繰下、平二六規則一三五・旧第十六条の十六繰下・一部改正、令三規則七六・旧第十六条の十七繰上・一部改正)

(石綿の濃度の測定及び測定結果の記録)

第十六条の十三 条例第四十条の十二第一項の規定による石綿の濃度の測定は、知事が別に定める測定法により、別表第九の三の上欄に掲げる時期の区分ごとに、同表の中欄に掲げる回数、同表の下欄に掲げる場所で行わなければならない。

2 条例第四十条の十二第一項の規定による記録は、次に掲げる事項の記録とともに、三年間保存しなければならない。

一 測定年月日及び時刻

二 測定時の天候

三 測定者

四 測定場所

五 特定粉じん排出等作業の実施状況

(平一七規則一七八・追加、平二二規則三六・一部改正、平二六規則一一〇・旧第十六条の十三繰下、平二六規則一三五・旧第十六条の十七繰下、令三規則七六・旧第十六条の十八繰上・一部改正)

(自動車の駐車時において原動機の停止を要しない場合)

第十七条 条例第四十一条の二第一項第四号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 自動車が人命救助、災害救助、水防活動、消火活動その他防災活動に使用中のものである場合

二 自動車が警衛列自動車又は警護列自動車である場合

三 自動車が犯罪の鎮圧、被疑者の逮捕、犯罪の捜査、交通の取締り、警備活動その他警察責務遂行のため使用中のものである場合

四 自動車が裁判官又は裁判所の発する令状の執行のため使用中のものである場合

五 自動車が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は同法第二百一条の十一第三項の表示がなされている自動車である場合

六 前各号に掲げる場合のほか、知事が別に定める場合

(平一〇規則三七・追加)

(低公害車)

第十七条の二 条例第四十二条の規則で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。

一 電気を動力源とする自動車

二 専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車

三 ハイブリッド自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気等を動力源として用いるもので、かつ、廃エネルギーを回収する機能を備えている自動車をいう。)

四 前三号に掲げるもののほか、知事が別に定める自動車

(平一〇規則三七・旧第十七条繰下・一部改正、平三一規則七八・一部改正)

(指定物質)

第十八条 条例第四十五条の規則で定める物質は、大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号。以下この章において「令」という。)別表第五に規定するオキシダントとする。

(平二〇規則四〇・令四規則四一・一部改正)

(大気の汚染に係る緊急時の措置)

第十九条 条例第四十六条第一項の規則で定める場合は、大気中における指定物質の含有率の一時間値が百万分の〇・二四以上である大気の汚染の状態になった場合で、かつ、気象条件からみて当該状態が継続すると認められる場合とする。

2 条例第四十六条第二項の規則で定める法定ばい煙又は揮発性有機化合物を排出する者は、法定ばい煙を排出する者にあってはばい煙発生施設(令別表第一に掲げる施設をいう。以下この項において同じ。)において発生する窒素酸化物を大気中に排出する者で、当該ばい煙発生施設において、原料及び燃料の量を当該ばい煙発生施設の種類に応じた窒素酸化物の排出特性等を勘案し、重油の量に換算して一時間当たり二キロリットル以上使用するものと、揮発性有機化合物を排出する者にあっては揮発性有機化合物排出施設(令別表第一の二に掲げる施設をいう。)において発生する揮発性有機化合物を大気中に排出する者とする。

(平二〇規則四〇・令四規則四一・一部改正)

(屋外燃焼行為を禁止する物質)

第二十条 条例第四十七条の規則で定める物質は、廃油及び廃液とする。

第二十一条及び第二十二条 削除

(令三規則七六)

二 届出施設が同一の区画に設置されているものであり、かつ、同一の工程に係るものである場合 当該工程

(平八規則四・平一七規則一七八・平一九規則一〇一・平二六規則五一・平二六規則一一〇・平二六規則一三五・令三規則七六・令四規則四一・一部改正)

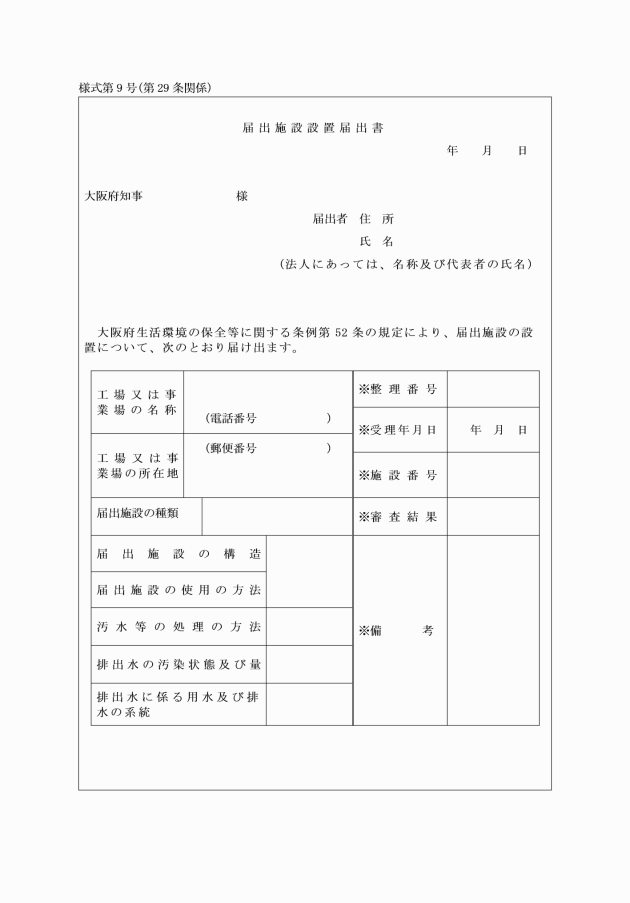

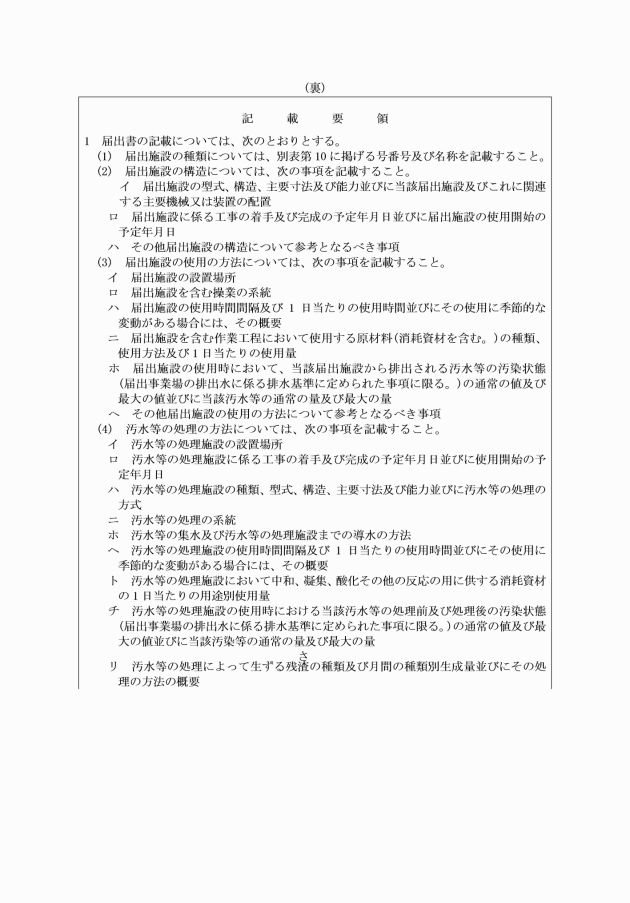

第三章 水質の保全に関する規制等

(届出施設)

第二十四条 条例第四十九条第二項の規則で定める施設は、別表第十に掲げる施設とする。

(カドミウム等の物質)

第二十五条 条例第四十九条第二項第一号の規則で定める物質は、別表第十一に掲げる物質とする。

(水素イオン濃度等の項目)

第二十六条 条例第四十九条第二項第二号の規則で定める項目は、別表第十二に掲げる項目とする。

(特定事業場排水基準)

第二十八条 条例第五十一条第一項の規則で定める排水基準は、別表第十四に掲げるとおりとする。

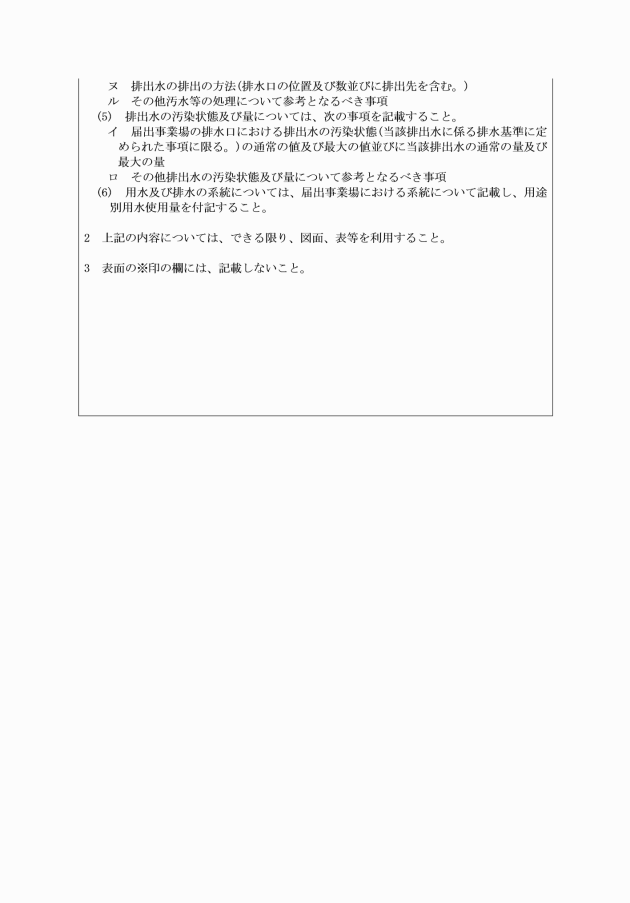

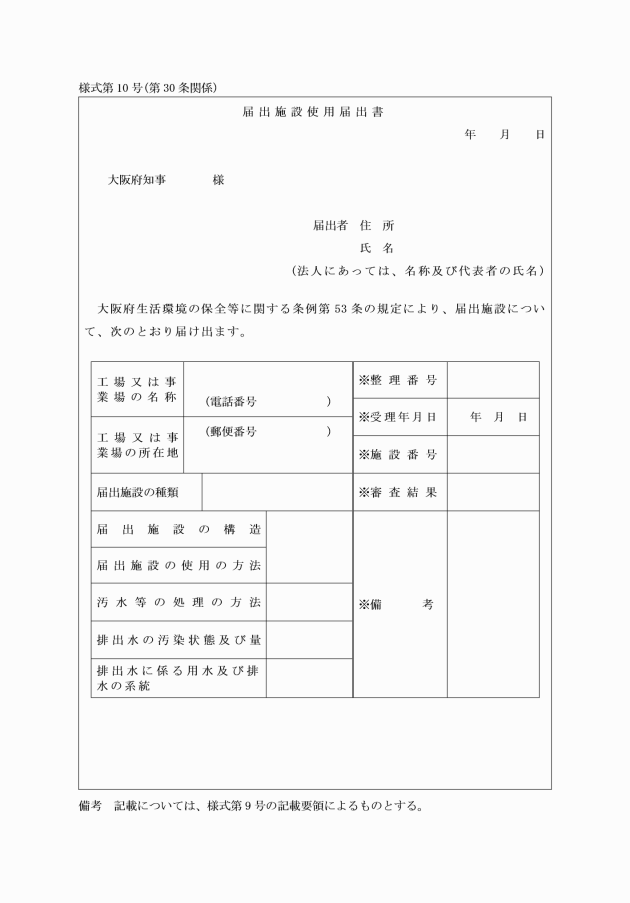

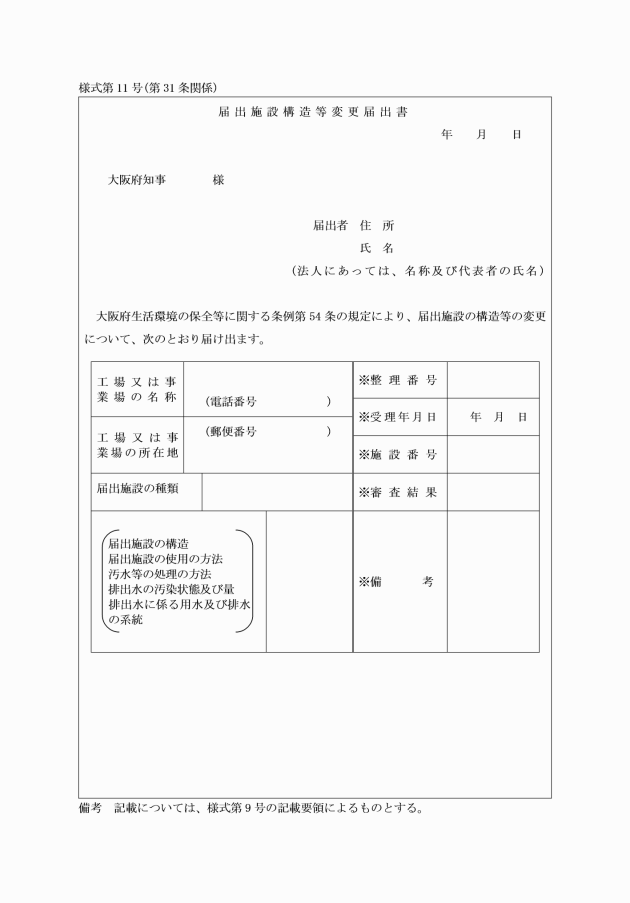

2 条例第五十二条第八号の規則で定める事項は、排出水に係る用水及び排水の系統とする。

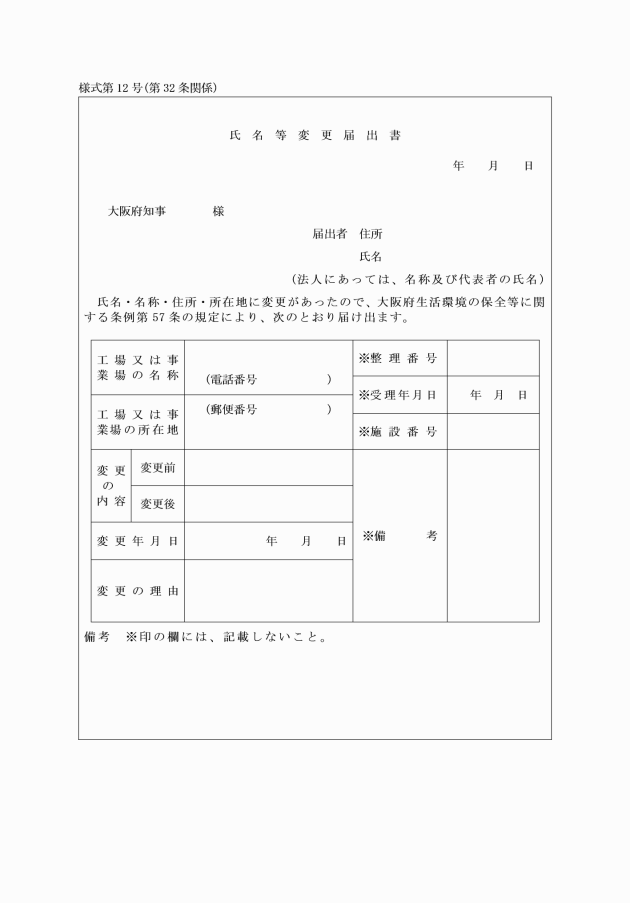

一 条例第五十二条第一号又は第二号に掲げる事項を変更した場合 氏名等変更届出書(様式第十二号)

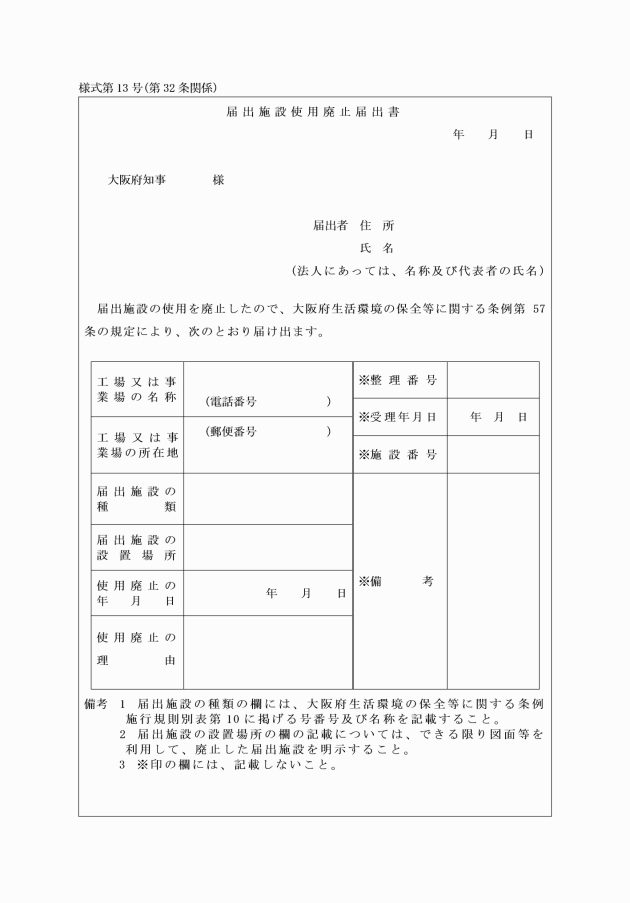

二 届出施設の使用を廃止した場合 届出施設使用廃止届出書(様式第十三号)

(承継の届出)

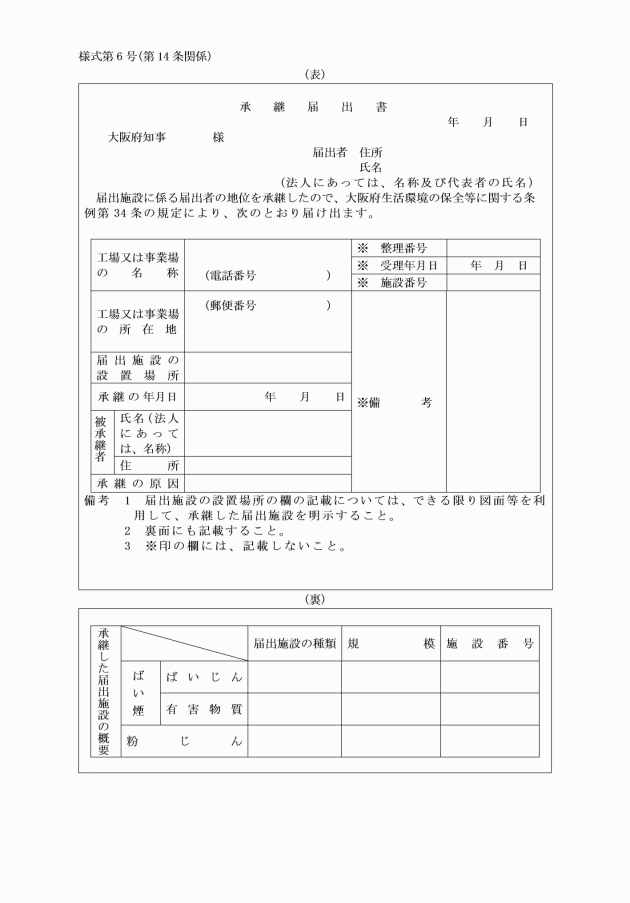

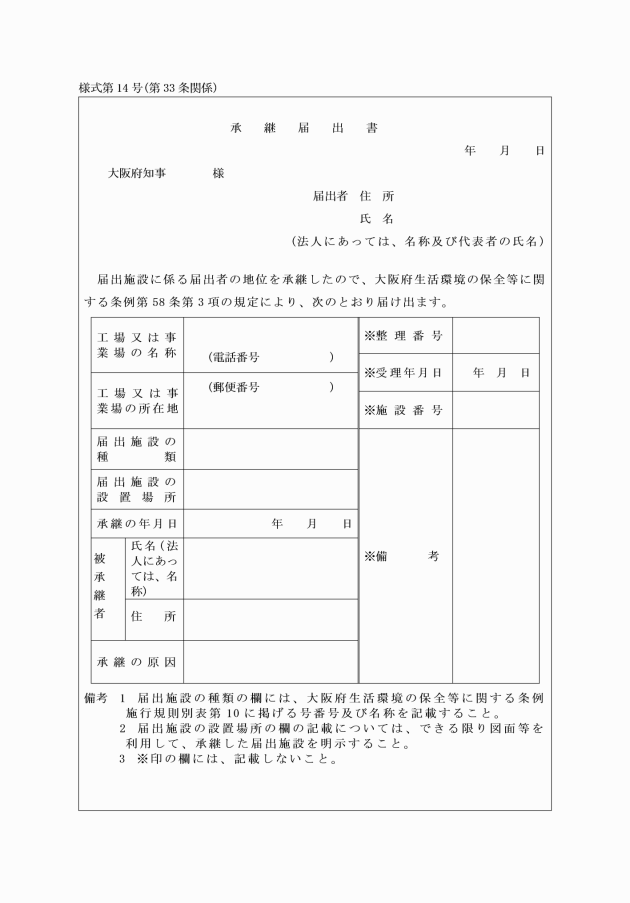

第三十三条 条例第五十八条第三項の規定による届出は、承継届出書(様式第十四号)を提出して行わなければならない。

(平一〇規則二・一部改正)

(条例第五十九条第二項の規則で定める施設等)

第三十四条 条例第五十九条第二項の規則で定める施設及び期間は、別表第十五に掲げる施設及び期間とする。

(排出水の汚染状態の測定等)

第三十五条 条例第六十三条第一項の規定による排出水又は特定事業場排出水の汚染状態の測定は、届出事業場にあっては当該届出事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項のうち、様式第九号により届け出たものについては一年に一回以上、その他のものについては必要に応じて行うものとし、特定事業場にあっては当該特定事業場の特定事業場排出水に係る特定事業場排水基準に定められた事項については必要に応じて行うものとする。

2 前項の測定は、排水基準の検定方法により行うものとする。

3 測定のための試料は、測定しようとする排出水の汚染状態が最も悪いと推定される時期及び時刻に採取するものとする。

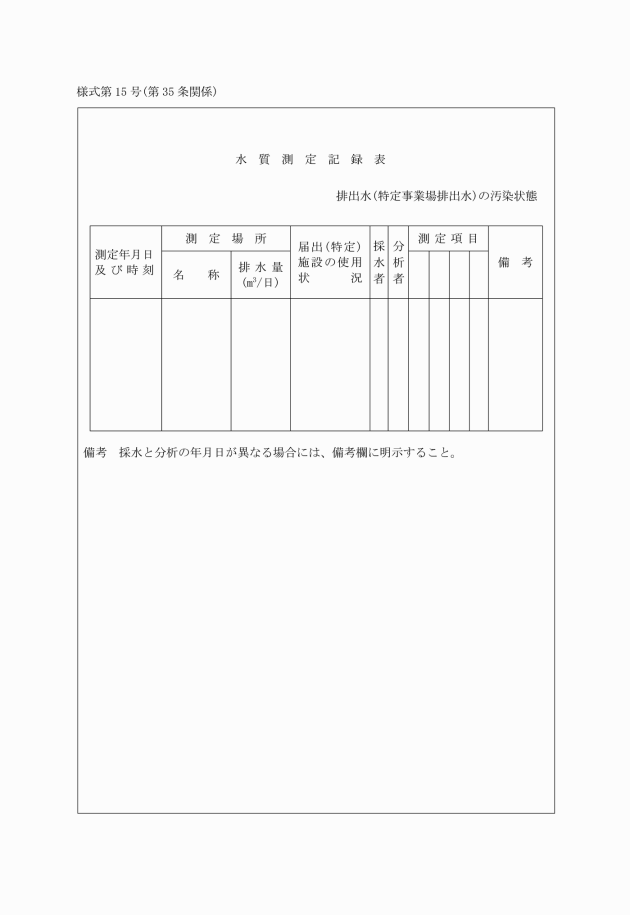

4 条例第六十三条第一項の規定による測定の結果の記録は、水質測定記録表(様式第十五号)により行うものとする。ただし、計量法第百七条の登録を受けた者から様式第十五号の採水者、分析者及び測定項目の欄に記載すべき事項について証明する旨を記載した同法第百十条の二の証明書の交付を受けた場合(同法第百七条ただし書に定める者から当該証明書に相当する書面の交付を受けた場合を含む。)には、当該事項の水質測定記録表への記載を省略することができる。

(平二三規則一二九・一部改正)

(緊急時の措置)

第三十六条 条例第六十八条の規則で定める場合は、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第六条に定める場合とする。

2 条例第六十八条の規定による命令は、とるべき措置の内容その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。

第三十七条及び第三十八条 削除

(令三規則七六)

第四章 地盤環境の保全に関する規制等

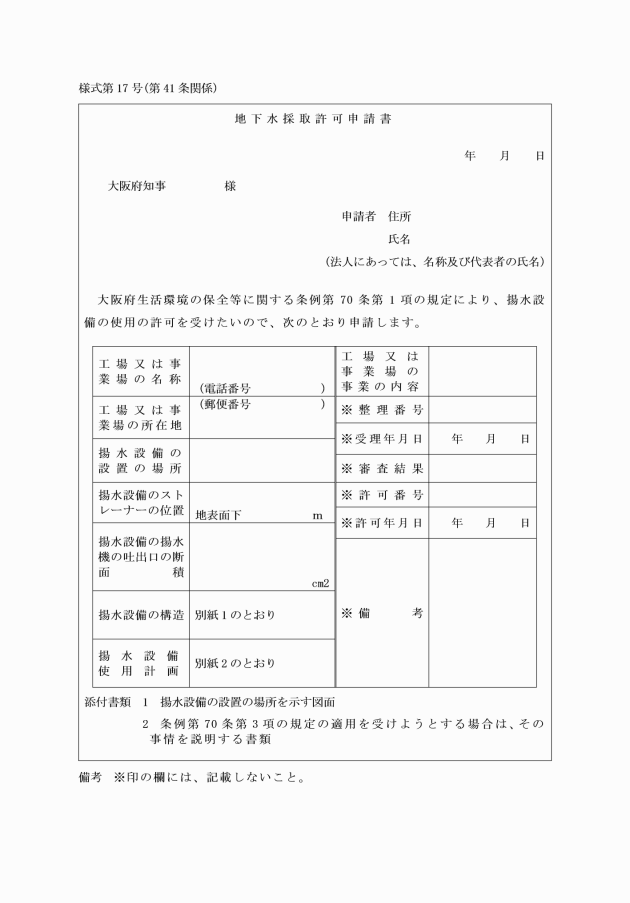

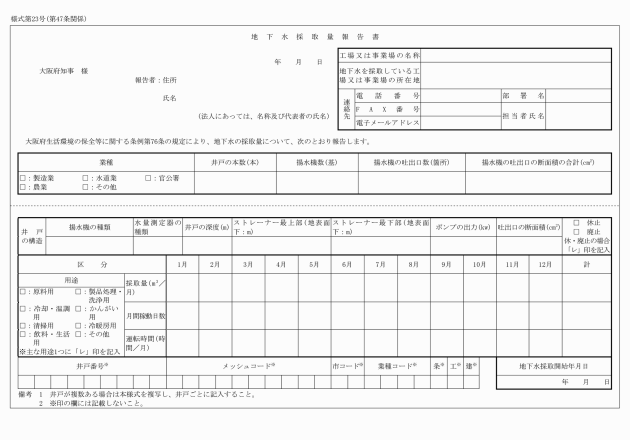

2 条例第七十条第三項の規則で定める用途は、水道事業とする。

(経過措置に伴う届出)

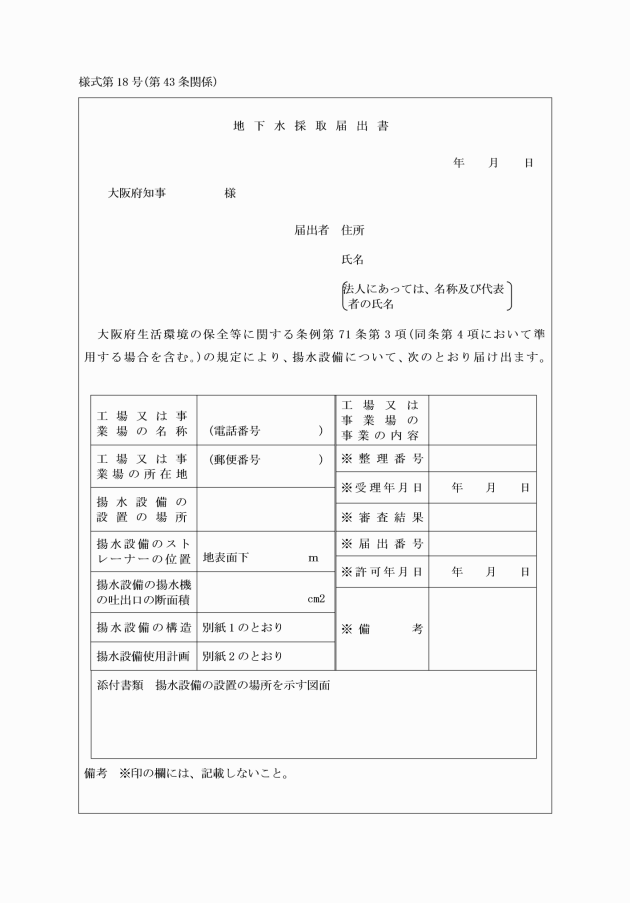

第四十三条 条例第七十一条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、地下水採取届出書(様式第十八号)を提出して行わなければならない。

(承継)

第四十五条 条例第七十三条第三項の規定による届出は、許可揚水設備承継届出書(様式第二十号)を提出して行わなければならない。

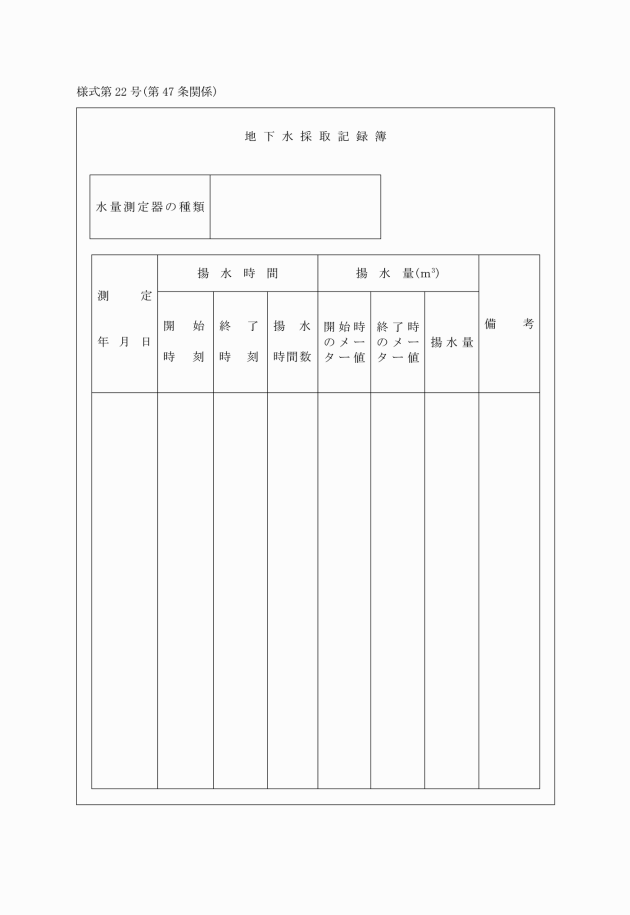

(水量測定器の設置等)

第四十七条 条例第七十六条の規則で定める者は、動力を用いる揚水設備で、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)(一の敷地内に二以上の揚水設備があるときは、それらの揚水機の吐出口の断面積の合計)が六平方センチメートルを超えるものにより地下水を採取している者とする。

2 条例第七十六条の規定により設置する水量測定器は、次に掲げるもののうち、揚水設備の構造、揚水時間等に応じ、地下水の採取量を最も正確に測定できるものとする。

一 実測型水道メーター

二 接線流羽根車式水道メーター

三 副管付水道メーター

四 軸流羽根車式水道メーター

五 ベンチュリー管分流式水道メーター

六 ローター型水道メーター

七 複合型水道メーター

八 前各号に掲げるもののほか、これらと同等以上の性能を有する水量測定器

(平一九規則一〇一・一部改正)

(有害物質を含むものとしての要件)

第四十八条 条例第七十八条の規則で定める要件は、有害物質の種類ごとに知事が別に定める方法により有害物質による地下浸透水の汚染状態を検定した場合において、当該有害物質が検出されることとする。

(使用が廃止された有害物質使用届出施設等に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)

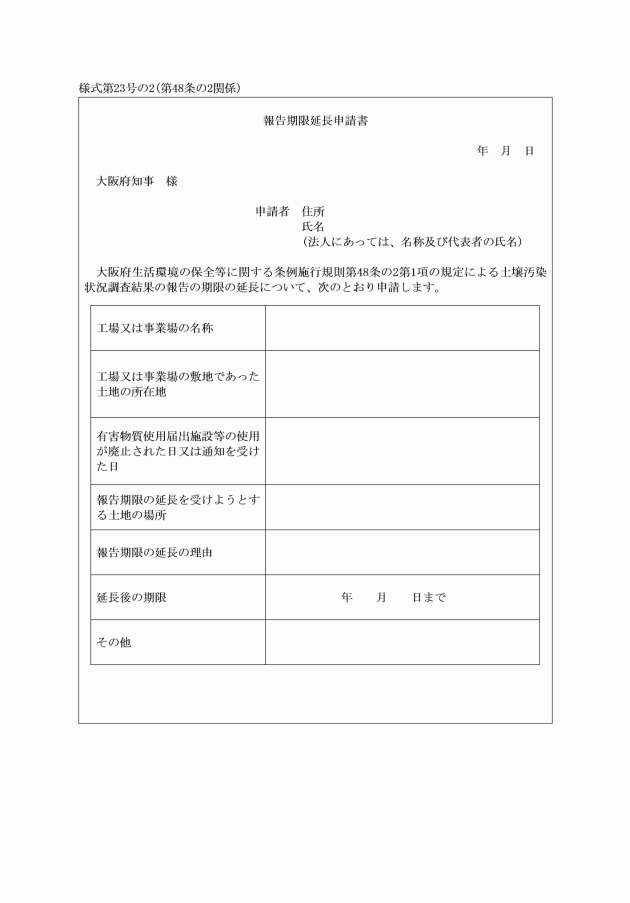

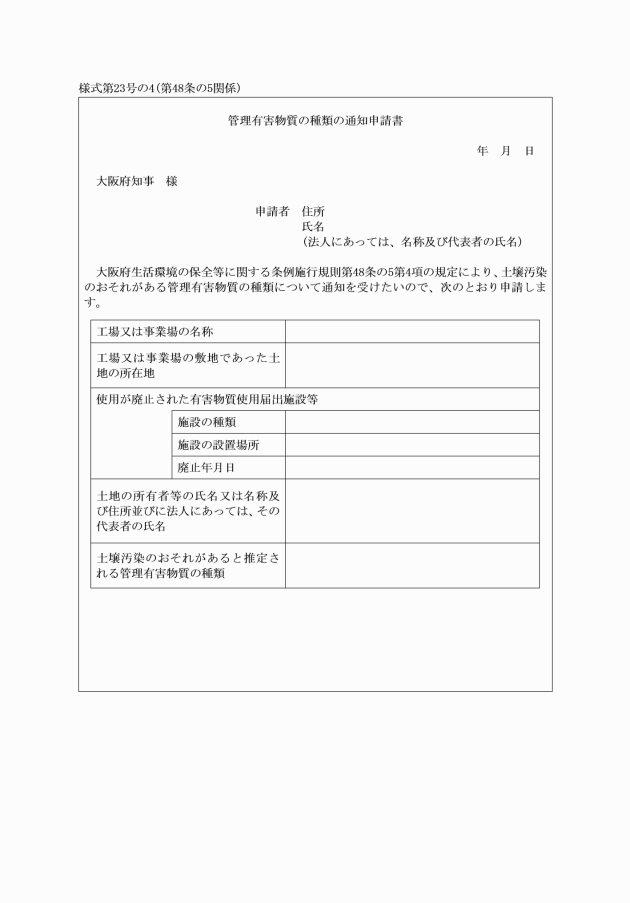

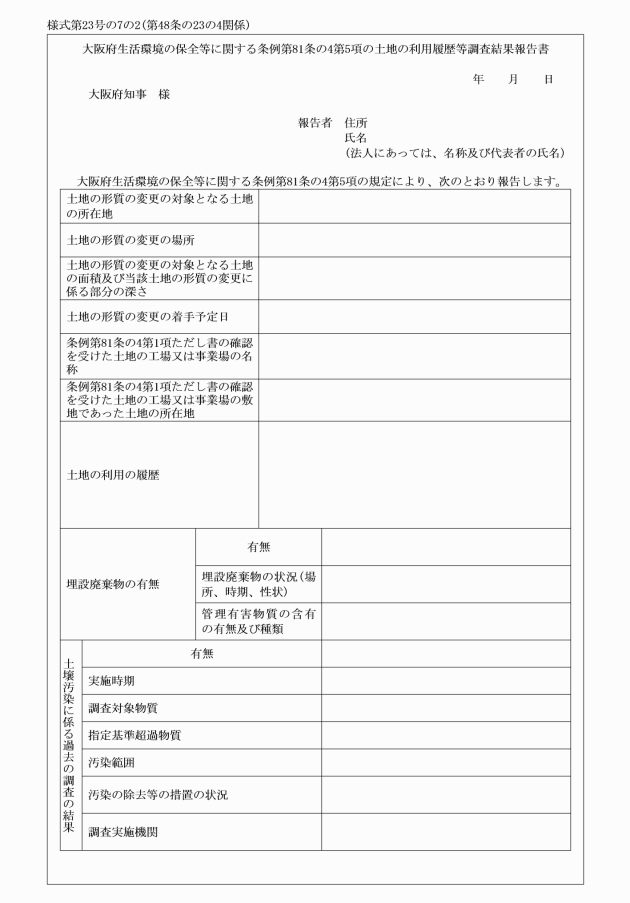

第四十八条の二 条例第八十一条の四第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して百二十日以内に行わなければならない。ただし、当該期間内に当該報告を行うことができない特別の事情があると認められるときは、知事は、当該土地の所有者等(条例第八十一条の四第一項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の申請により、その期限を延長するものとする。この場合において、その申請は、報告期限延長申請書(様式第二十三号の二)を提出して行うものとする。

一 当該土地の所有者等が当該有害物質使用届出施設等を設置していた者である場合(第八十一条の四第一項ただし書の確認を受けた場合を除く。) 当該有害物質使用届出施設等の使用が廃止された日

二 当該土地の所有者等が条例第八十一条の四第二項の規定による通知を受けた者である場合(同条第一項ただし書の確認を受けた場合を除く。) 当該通知を受けた日

三 条例第八十一条の四第一項ただし書の確認が取り消された場合 第四十八条の二十三の規定による通知を受けた日

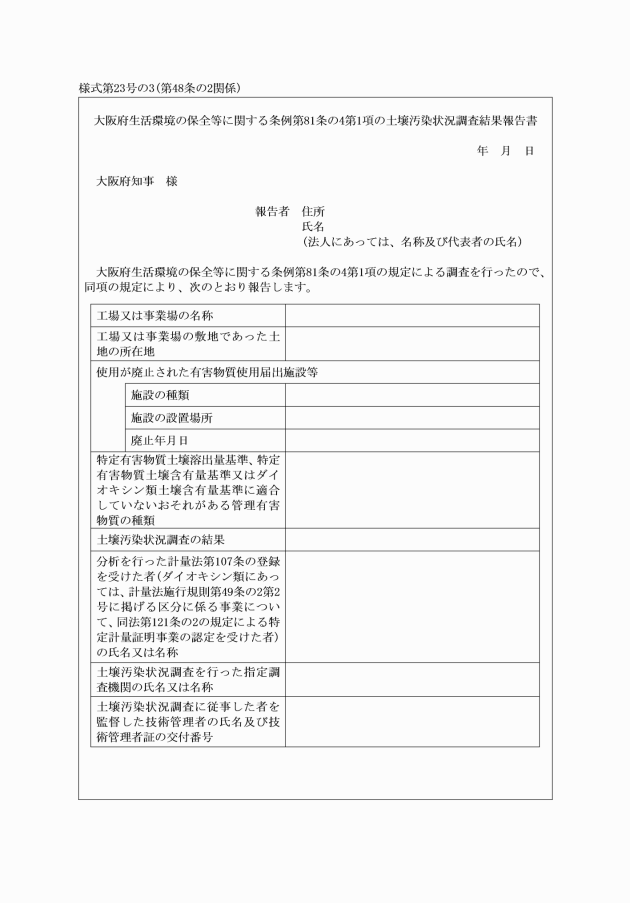

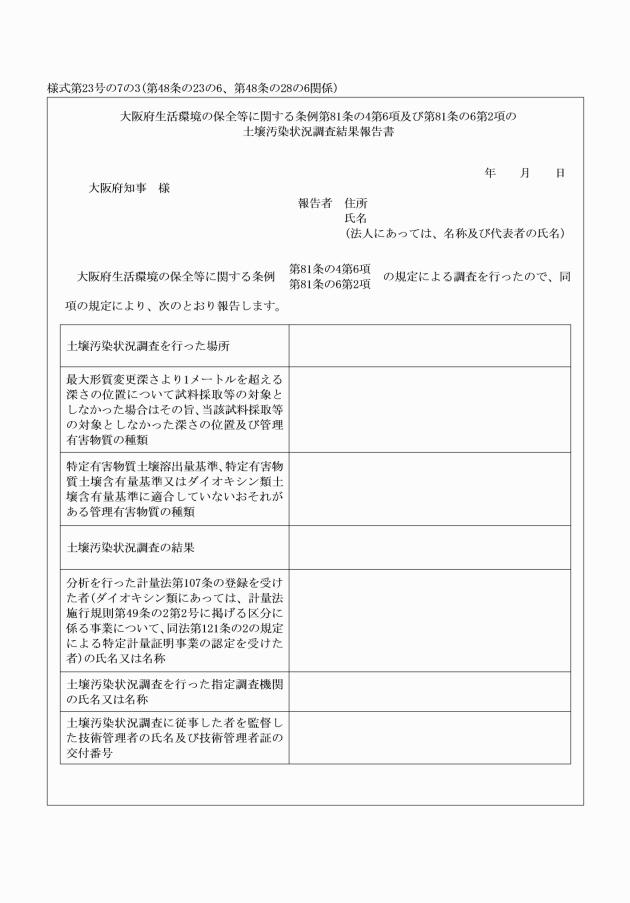

2 条例第八十一条の四第一項の規定による報告は、大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の四第一項の土壌汚染状況調査結果報告書(様式第二十三号の三)を提出して行うものとする。

3 前項の大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の四第一項の土壌汚染状況調査結果報告書には、土壌汚染状況調査の対象となる土地(以下「土壌汚染状況調査の対象地」という。)の土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面を添付しなければならない。

(平二二規則三六・全改、令元規則三・一部改正)

(使用が廃止された有害物質使用届出施設等に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査の対象となる管理有害物質等)

第四十八条の三 条例第八十一条の四第一項の規則で定める管理有害物質は、全ての管理有害物質とする。

(平二二規則三六・全改、平二三規則七二・一部改正)

(土壌汚染状況調査の方法)

第四十八条の四 条例第八十一条の四第一項の規則で定める方法は、次条から第四十八条の十七までに定めるとおりとする。

(平二二規則三六・全改)

(土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握)

第四十八条の五 土壌汚染状況調査を行う者(以下「調査実施者」という。)は、土壌汚染状況調査の対象地及びその周辺の土地について、その利用の状況、管理有害物質の製造、使用又は処理(ダイオキシン類にあっては、発生又は処理)の状況、土壌又は地下水の管理有害物質による汚染の概況その他の土壌汚染状況調査の対象地における土壌の管理有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握するものとする。

2 調査実施者は、前項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地において土壌の汚染状態が第四十八条の三十三第一項の基準(以下「特定有害物質土壌溶出量基準」という。)、同条第二項の基準(以下「特定有害物質土壌含有量基準」という。)又は同条第三項の基準(以下「ダイオキシン類土壌含有量基準」という。)に適合していないおそれがあると認められる管理有害物質の種類(管理有害物質の種類が別表第十八の上欄に掲げる特定有害物質である場合にあっては、当該特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる特定有害物質の種類を含めるものとする。)について、土壌その他の試料の採取及び測定(以下「試料採取等」という。)の対象とするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める管理有害物質の種類以外の管理有害物質の種類について、試料採取等の対象としないことができる。

一 次項の規定により知事から通知を受けた場合 当該通知に係る管理有害物質の種類

二 条例第八十一条の五第二項の規定による調査を行う場合 ダイオキシン類

三 条例第八十一条の六第三項の規定による調査を行う場合 有害物質使用特定施設又は有害物質使用届出施設等(以下「有害物質使用特定施設等」という。)において製造され、使用され、又は処理されていた(ダイオキシン類にあっては、発生し、又は処理されていた)管理有害物質

四 申請に係る調査(条例第八十一条の二十一の四の三第一項の規定による申請に係る調査をいう。以下同じ。)を行う場合 ダイオキシン類

3 知事は、調査実施者が条例第八十一条の四第一項又は第六項の規定による調査を行う場合において、土壌汚染状況調査の対象地において土壌の汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準又はダイオキシン類土壌含有量基準に適合していないおそれがある管理有害物質の種類があると認めるときは、当該調査実施者の申請に基づき、当該申請を受けた日から起算して三十日以内に、当該管理有害物質の種類を当該調査実施者に通知するものとする。

一 土壌汚染状況調査の対象地における試料採取等対象物質が第四十八条の六第三項第二号ロに規定する第二種特定有害物質(土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号。以下この章において「令」という。)第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)である場合であり、かつ、第一項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地の土壌の当該試料採取等対象物質による汚染状態が自然に由来するおそれがあると認められる場合(土壌汚染状況調査の対象地に第四十八条の十二の二第二項に規定する自然由来盛土等に使用した土壌があると認められる場合を含む。) 第四十八条の十二の二に定める方法

二 第一項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地が公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地であり、かつ、土壌汚染状況調査の対象地の土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が当該造成時の水面埋立てに用いられた土砂に由来するおそれがあると認められる場合 第四十八条の十二の三に定める方法

(平二二規則三六・全改、平二三規則一二四・令元規則三・令二規則一一二・一部改正)

一 当該土地が有害物質使用特定施設等に係る工場若しくは事業場において事業の用に供されていない旨の情報、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第十二条の四の環境省令で定める基準に適合する有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十一号)の施行の際現に設置されているもの(設置の工事がされているものを含む。)を除く。)において水質汚濁防止法第十四条第五項の規定による点検が適切に行われることにより、試料採取等対象物質を含む水が地下へ浸透したおそれがないことが確認されている旨の情報その他の情報により、特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準又はダイオキシン類土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌(以下「基準不適合土壌」という。)が存在するおそれがないと認められる土地

二 当該土地が有害物質使用特定施設等に係る工場又は事業場において試料採取等対象物質の製造、使用又は処理(ダイオキシン類にあっては、発生又は処理)に係る事業の用に供されていない旨の情報その他の情報により、基準不適合土壌が存在するおそれが少ないと認められる土地

三 前二号に掲げる土地以外の土地

(令元規則三・追加、令二規則一一二・一部改正)

(第四十八条の五第六項第三号に掲げる場合の試料採取等を行う区画の選定)

第四十八条の六 調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地の最も北にある地点(当該地点が複数ある場合にあっては、そのうち最も東にある地点。以下「起点」という。)を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して十メートル間隔で引いた線により土壌汚染状況調査の対象地を区画するものとする。ただし、区画される部分の数が、これらの線を起点を支点として回転させることにより減少する場合にあっては、調査実施者は、これらの線を区画される部分の数が最も少なく、かつ、起点を支点として右に回転させた角度が最も小さくなるように回転させて得られる線により、土壌汚染状況調査の対象地を区画することができる。

2 前項の場合において、調査実施者は、区画された土壌汚染状況調査の対象地(以下「単位区画」という。)であって隣接するものの面積の合計が百三十平方メートルを超えないときは、これらの隣接する単位区画を一の単位区画とすることができる。ただし、当該一の単位区画を土壌汚染状況調査の対象地を区画する線に垂直に投影したときの長さは、二十メートルを超えてはならない。

3 調査実施者は、試料採取等対象物質が特定有害物質である場合にあっては、次に掲げる単位区画について、試料採取等の対象とする。

一 前条第三号に掲げる土地を含む単位区画

(1) 第一項の規定により土壌汚染状況調査の対象地を区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して三十メートル間隔で引いた線により分割されたそれぞれの部分(以下「三十メートル格子」という。)に一部対象区画が含まれ、かつ、当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にある場合 当該三十メートル格子の中心を含む単位区画

(2) 三十メートル格子に一部対象区画が含まれ、かつ、当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合 当該三十メートル格子内にある一部対象区画のうちいずれか一区画

(1) 三十メートル格子内にある一部対象区画の数が六以上である場合 当該三十メートル格子内にある一部対象区画のうちいずれか五区画

(2) 三十メートル格子内にある一部対象区画の数が五以下である場合 当該三十メートル格子内にある全ての一部対象区画

イ 三十メートル格子内にある一部対象区画の数が六以上である場合 当該三十メートル格子内にある一部対象区画のうちいずれか五区画

ロ 三十メートル格子内にある一部対象区画の数が五以下である場合 当該三十メートル格子内にある全ての一部対象区画

6 前三項の規定にかかわらず、条例第八十一条の四第六項、第八十一条の五第二項、第八十一条の六第二項又は第三項に基づき土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、単位区画において行われる土地の形質の変更(条例第八十一条の三第一項に規定する土地の形質の変更をいう。以下同じ。)に係る部分のうち最も深い位置の深さ(以下「最大形質変更深さ」という。)より一メートルを超える深さにのみ汚染のおそれが生じた場所の位置がある場合には、当該単位区画(第四十八条の八第一項第一号に基づき土壌ガス調査を行う場合であり、かつ、三十メートル格子内の一部対象区画のうち少なくとも一の一部対象区画において地表から最大形質変更深さより一メートル以内の深さに汚染のおそれが生じた場所の位置があるときには、当該三十メートル格子の中心を含む単位区画を除く。)について試料採取等の対象としないことができる。

(平二二規則三六・全改、平二三規則七二・平二三規則一二四・平二九規則一・令元規則三・一部改正)

(第四十八条の五第六項第三号に掲げる場合の土壌汚染状況調査の対象地が複数ある場合等の区画の特例)

第四十八条の七 調査実施者は、土壌汚染状況調査を行う場合において、当該土壌汚染状況調査に係る土地の区域内に当該土壌汚染状況調査の対象地が複数あるときは、前条第一項本文の規定にかかわらず、当該複数ある土壌汚染状況調査の対象地の起点のうち最も北にあるもの(当該最も北にある起点が複数ある場合にあっては、そのうち最も東にあるもの)を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して十メートル間隔で引いた線により当該複数ある土壌汚染状況調査の対象地を区画することができる。

2 調査実施者は、土壌汚染状況調査を行う場合において当該土壌汚染状況調査に係る土地の区域内において、過去に行った土壌汚染状況調査があるときは、前条第一項本文の規定にかかわらず、当該過去に行った土壌汚染状況調査の起点を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して十メートル間隔で引いた線により土壌汚染状況調査の対象地を区画することができる。

(平二二規則三六・全改、令元規則三・一部改正)

(第四十八条の五第六項第三号に掲げる場合の試料採取等の実施)

第四十八条の八 調査実施者は、第四十八条の六第三項から第五項までの規定により試料採取等の対象とされた単位区画(以下「試料採取等区画」という。)の土壌について、次の各号に掲げる試料採取等対象物質の区分に応じ、当該各号に定める試料採取等を行うものとする。

一 第一種特定有害物質 土壌中の気体の採取及び当該気体に含まれる特定有害物質の種類ごとの量の測定(以下「土壌ガス調査」という。)

二 第二種特定有害物質 土壌の採取及び当該土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の種類ごとの量の測定(以下「特定有害物質土壌溶出量調査」という。)並びに土壌の採取及び当該土壌に含まれる特定有害物質の種類ごとの量の測定(以下「特定有害物質土壌含有量調査」という。)

三 第三種特定有害物質 特定有害物質土壌溶出量調査

四 ダイオキシン類 土壌の採取及び当該土壌に含まれるダイオキシン類の量の測定(以下「ダイオキシン類土壌含有量調査」という。)

2 土壌ガス調査の方法は、次に掲げるとおりとする。

一 試料採取等区画の中心(第四十八条の五第一項の規定により調査実施者が把握した情報により当該試料採取等区画において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点。以下「試料採取地点」という。)において、土壌中の気体(当該試料採取地点における土壌中の気体の採取が困難であると認められる場合にあっては、地下水)を、知事が別に定める方法により採取すること。

二 前号の規定により採取した気体又は地下水に含まれる試料採取等対象地物質の量を、知事が別に定める方法により測定すること。

3 特定有害物質土壌溶出量調査の方法は、次に掲げるとおりとする。

一 試料採取地点の汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかである場合(汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合を除く。)には、当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌(地表から深さ十メートルまでにある土壌に限る。)又は汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合若しくは汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合には、地表から深さ五センチメートルまでの土壌(以下「表層の土壌」という。)及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を採取すること。ただし、条例第八十一条の四第六項、第八十一条の五第二項、第八十一条の六第二項又は第三項の規定に基づき土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。

二 前号本文の規定により表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を採取した場合にあっては、当該土壌を、同じ重量混合すること。

三 第四十八条の六第三項第二号ロの規定により三十メートル格子内にある二以上の単位区画が試料採取等区画である場合にあっては、当該二以上の単位区画に係る第一号の規定により採取された土壌(前号に規定する場合には、同号の規定により混合された土壌)をそれぞれ同じ重量混合すること。

四 前三号の規定により採取され、又は混合された土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質の量を、知事が別に定める方法により測定すること。

4 特定有害物質土壌含有量調査の方法は、次に掲げるとおりとする。

二 前号の規定により採取され、又は混合された土壌に含まれる試料採取等対象物質の量を、知事が別に定める方法により測定すること。

5 ダイオキシン類土壌含有量調査の方法は、次に掲げるとおりとする。

一 第四十八条の六第四項各号に定める単位区画を試料採取等区画とする場合にあっては、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、採取すること。

イ 試料採取等区画の数が五の場合 試料採取地点の汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかである場合(汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合を除く。)には、当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五センチメートルまでの土壌(地表から深さ十メートルまでにある土壌に限る。)又は汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合若しくは汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合には、表層の土壌を採取すること。ただし、条例第八十一条の四第六項、第八十一条の五第二項、第八十一条の六第二項又は第三項の規定に基づき土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。

ロ 試料採取等区画の数が四以下の場合にあっては、次の(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、当該(1)から(4)までに定める地点の汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかである場合(汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合を除く。)には、当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五センチメートルまでの土壌(地表から深さ十メートルまでにある土壌に限る。)又は汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合若しくは汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合には、表層の土壌を採取すること。ただし、条例第八十一条の四第六項、第八十一条の五第二項、第八十一条の六第二項又は第三項の規定に基づき土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。

(1) 試料採取等区画の数が四の場合 試料採取地点及び当該試料採取等区画のうちいずれか一の単位区画内の一地点(試料採取地点を除く。)

(2) 試料採取等区画の数が三の場合 試料採取地点及び当該試料採取等区画のうちいずれか二の単位区画内のそれぞれ一地点(試料採取地点を除く。)

(3) 試料採取等区画の数が二の場合 試料採取地点並びに当該試料採取等区画のうちいずれか一の単位区画内の二地点(試料採取地点を除く。)及び当該単位区画以外の単位区画内の一地点(試料採取地点を除く。)

(4) 試料採取等区画の数が一の場合 試料採取地点及び当該試料採取等区画内の四地点(試料採取地点を除く。)

二 第四十八条の六第五項に定める単位区画を試料採取等区画とする場合にあっては、試料採取地点及び当該単位区画内の四地点(試料採取地点を除く。)において、汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかである場合(汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合を除く。)には、当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五センチメートルまでの土壌(地表から深さ十メートルまでにある土壌に限る。)又は汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合若しくは汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合には、表層の土壌を採取すること。ただし、条例第八十一条の四第六項、第八十一条の五第二項、第八十一条の六第二項又は第三項の規定に基づき土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。

三 前二号の規定により採取された土壌をそれぞれ同じ重量混合すること。

四 前号の規定により混合された土壌に含まれるダイオキシン類の量を、知事が別に定める方法により測定すること。

(平二二規則三六・全改、平二二規則六七・平二三規則一二四・令元規則三・一部改正)

(第四十八条の五第六項第三号に掲げる場合の三十メートル格子内の汚染範囲の確定のための試料採取等)

第四十八条の九 調査実施者は、第四十八条の六第三項第二号イの規定による試料採取等区画に係る土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出されたとき、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が別表第十八の二の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる基準(以下「地下水基準」という。)に適合しなかったときは、当該試料採取等区画を含む三十メートル格子内にある一部対象区画(試料採取等区画であるものを除く。)において、土壌ガス調査を行うものとする。

2 調査実施者は、第四十八条の六第三項第二号ロの規定による試料採取等区画に係る特定有害物質土壌溶出量調査又は特定有害物質土壌含有量調査において、当該特定有害物質土壌溶出量調査又は特定有害物質土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準又は特定有害物質土壌含有量基準に適合しなかったときは、当該試料採取等区画を含む三十メートル格子内にある一部対象区画において、特定有害物質土壌溶出量調査又は特定有害物質土壌含有量調査を行うものとする。

3 調査実施者は、第四十八条の六第四項第一号の規定による試料採取等区画に係るダイオキシン類土壌含有量調査において、当該ダイオキシン類土壌含有量調査に係る土壌のダイオキシン類による汚染状態がダイオキシン類土壌含有量基準に適合しなかったときは、前条第五項の規定にかかわらず、当該三十メートル区画内にある全ての単位区画(その区域内の全ての土地が第四十八条の五の二第一号に掲げる土地に分類される単位区画を除く。)において、次に掲げるところにより、ダイオキシン類土壌含有量調査を行うものとする。

一 試料採取地点及び当該単位区画内の四地点(試料採取地点を除く。)において、汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五センチメートルまでの土壌(地表から深さ十メートルまでにある土壌に限る。)を採取すること。ただし、当該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合には、表層の土壌を採取すること。

二 前号の規定により採取された土壌を、同じ重量混合すること。

4 前項の規定は、第四十八条の六第四項第二号の規定による試料採取等区画に係るダイオキシン類土壌含有量調査について準用する。この場合において、「三十メートル区画」とあるのは、「三十メートル区画又は三十メートル格子」と読み替えるものとする。

(平二二規則三六・全改、平二二規則六七・平二三規則七二・令元規則三・一部改正)

(第四十八条の五第六項第三号に掲げる場合の土壌ガス調査により試料採取等対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定)

第四十八条の十 調査実施者は、土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出された試料採取地点があるとき、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合しなかった試料採取地点があるときは、当該試料採取地点を含む単位区画が連続する範囲(以下この条、次条及び第四十八条の十六において「検出範囲」という。)ごとに、基準不適合土壌が存在するおそれが当該検出範囲内で連続する他の単位区画と比較して多いと認められる単位区画の試料採取地点(以下この条、次条及び第四十八条の十六において「代表地点」という。)において、次に掲げる特定有害物質の種類ごとに、試料採取等を行うものとする。

一 当該代表地点において、気体から検出された試料採取等対象物質又は地下水から検出され、かつ、地下水基準に適合しなかった試料採取等対象物質

二 前号に掲げる試料採取等対象物質が使用等特定有害物質(第四十八条の五第一項の規定により調査実施者が把握した情報により、調査対象地において特定有害物質の製造、使用若しくは処理その他の行為により当該調査対象地の土壌の汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準に適合していないと認められる特定有害物質の種類又は適合していないおそれがあると認められる特定有害物質の種類をいう。以下同じ。)であり、かつ、当該使用等特定有害物質が別表第十八の上欄に掲げる特定有害物質の種類のいずれかに該当する場合にあっては、当該特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる特定有害物質の種類

2 前項の試料採取等の方法は、次に掲げるとおりとする。

一 当該地点において、次の土壌(イ及びロにあっては、地表から深さ十メートルまでにある土壌に限る。)の採取を行うこと。ただし、条例第八十一条の四第六項、第八十一条の五第二項、第八十一条の六第二項又は第三項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が前項に規定する検出範囲における最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができる。

イ 汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌(当該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、表層の土壌)

ロ 汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌(当該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、地表から深さ五十センチメートルの土壌)

ハ 深さ一メートルから十メートルまでの一メートルごとの土壌(地表から汚染のおそれが生じた場所の位置の深さまでの土壌及び汚染のおそれが生じた場所の位置より深い位置に帯水層の底面がある場合における当該底面より深い位置にある土壌を除く。)

ニ 帯水層の底面の土壌(地表から深さ十メートル以内に帯水層の底面がある場合に限る。)

二 前号の規定により採取されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する当該特定有害物質の量を、第四十八条の八第三項第四号の知事が別に定める方法により測定すること。

(平二二規則三六・全改、平二三規則一二四・令元規則三・一部改正)

一 少なくとも一の代表地点において特定有害物質土壌溶出量基準に適合しなかったとき(次号に掲げるときを除く。) 特定有害物質土壌溶出量基準

一 特定有害物質土壌溶出量基準に適合しなかったとき(次号に掲げるときを除く。) 特定有害物質土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある単位区画

二 第二溶出量基準に適合しなかったとき 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある単位区画

三 特定有害物質土壌溶出量基準に適合したとき 特定有害物質土壌溶出量基準に適合した単位区画

3 特定有害物質土壌溶出量調査又は特定有害物質土壌含有量調査(第四十八条の六第三項第二号ロの規定による試料採取等区画に係るものを除く。)において当該特定有害物質土壌溶出量調査又は特定有害物質土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定有害物質土壌溶出量調査又は特定有害物質土壌含有量調査を行った単位区画の区域を、当該試料採取等対象物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

一 特定有害物質土壌溶出量基準に適合しなかったとき(次号に掲げるときを除く。) 特定有害物質土壌溶出量基準

二 第二溶出量基準に適合しなかったとき 第二溶出量基準

三 特定有害物質土壌含有量基準に適合しなかったとき 特定有害物質土壌含有量基準

4 ダイオキシン類土壌含有量調査(第四十八条の六第四項の規定による試料採取等区画に係るものを除く。)において当該ダイオキシン類土壌含有量調査に係る土壌のダイオキシン類による汚染状態がダイオキシン類土壌含有量基準に適合しなかったときは、当該ダイオキシン類土壌含有量調査を行った単位区画の区域を、ダイオキシン類についてダイオキシン類土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

(平二二規則三六・全改、平二三規則七二・平二三規則一二四・令元規則三・一部改正)

(第四十八条の五第六項第三号に掲げる場合のダイオキシン類について汚染状態にあるとみなされた土地の周辺の試料採取等)

第四十八条の十二 前条第四項の規定によりダイオキシン類土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなされた単位区画の区域(第四十八条の六第五項に規定する単位区画の区域及び第四十八条の九第四項において準用する同条第三項に規定する単位区画の区域を除く。)があるときは、当該区域に接する単位区画の区域(その区域内の全ての土地が第四十八条の五の二第一号に掲げる区分に分類されるものを除く。)について、第四十八条の九第三項の規定の例により、ダイオキシン類土壌含有量調査を行うものとする。

2 第四十八条の八第六項の規定は、前項の規定によるダイオキシン類土壌含有量調査に係る土壌その他の試料の採取について準用する。

(平二二規則三六・全改、平二三規則七二・令元規則三・一部改正)

(第四十八条の五第六項第一号に掲げる場合の土地における土壌汚染状況調査)

第四十八条の十二の二 第四十八条の五第六項第一号に掲げる場合における試料採取等を行う区画の選定等の方法は、次の各号のとおりとする。

一 第四十八条の六第一項及び第二項並びに第四十八条の七に定める方法により土壌汚染状況調査の対象地を区画すること。

二 調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地のうち第四十八条の五第六項第一号に係る対象地(以下この条及び第四十八条の十六の二において「調査対象地」という。)の最も離れた二つの単位区画を含む三十メートル格子(調査対象地が一の三十メートル格子内にある場合にあっては、当該三十メートル格子)の中心を含む単位区画(当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該三十メートル格子内にある調査対象地に係る単位区画のうちいずれか一区画)について、試料採取等の対象とすること。ただし、第四十八条の六第一項の規定により調査対象地を区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して九百メートル間隔で引いた線により分割されたそれぞれの部分(以下「九百メートル格子」という。)のうち一の九百メートル格子内に試料採取等の対象とされた当該二つの単位区画が含まれない場合にあっては、調査対象地を含む九百メートル格子ごとに、当該九百メートル格子の最も離れた二つの単位区画を含む三十メートル格子の中心を含む単位区画(当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該三十メートル格子内にある調査対象地に係る単位区画のうちいずれか一区画)について、試料採取等の対象とすること。

三 前号の規定にかかわらず、条例第八十一条の四第六項、第八十一条の六第二項又は第三項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、最大形質変更深さより一メートルを超える深さにのみ汚染のおそれがあると認められる地層の位置があるときには、当該単位区画について試料採取等の対象としないことができること。

四 調査実施者は、前二号の規定により試料採取等の対象とされた単位区画の中心(当該単位区画の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該単位区画における調査対象地内の任意の地点。以下この号及び第九項において同じ。)において、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める土壌の採取を行うこと。ただし、条例第八十一条の四第六項、第八十一条の六第二項又は第三項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が第二号に規定する九百メートル格子内における最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。

イ 当該単位区画の中心において基準不適合土壌が存在するおそれがあると認められる地層の位置が明らかでない場合 次に掲げる土壌

(1) 表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌

(2) 深さ一メートルから十メートルまでの一メートルごとの土壌

五 前号イ(1)の規定により土壌を採取した場合にあっては、採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合すること。

六 前二号の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質の量にあっては第四十八条の八第三項第四号の知事が別に定める方法により、当該土壌に含まれる試料採取等対象物質の量にあっては同条第四項第二号の知事が別に定める方法により、それぞれ測定すること。

2 前項の規定にかかわらず、第四十八条の五第一項の規定により調査実施者が把握した情報により、調査対象地に盛土又は埋め戻し(次の各号に掲げる要件を満たした土壌により行われたものに限る。以下「自然由来盛土等」という。)に使用した土壌がある場合には、当該土壌について、次項に定めるところにより、試料採取等を行わなければならない。

一 調査対象地と専ら地質的に同質な状態で広がっている自然由来の汚染のおそれがある土壌が地表から十メートルまでの深さより浅い位置に分布している土地の土壌であること。

二 次のいずれかに該当する土壌であること。

イ 自然由来盛土等に係る調査対象地からの距離が九百メートル未満である土地から掘削した土壌であること。

盛土又は埋め戻しに使用した土壌の掘削を行った土地の汚染状態 | 調査対象地の汚染状態 |

特定有害物質土壌溶出量基準に適合しないものであって、特定有害物質土壌含有量基準に適合するもの | 特定有害物質土壌溶出量基準に適合しないものであって、特定有害物質土壌含有量基準に適合するもの又は特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合しないもの |

特定有害物質土壌溶出量基準に適合するものであって、特定有害物質土壌含有量基準に適合しないもの | 特定有害物質土壌溶出量基準に適合するものであって、特定有害物質土壌含有量基準に適合しないもの又は特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合しないもの |

特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合しないもの | 特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合しないもの |

3 調査実施者は、自然由来盛土等に使用した土壌があるときは、次に定めるところにより、試料採取等を行う区画の選定等を行わなければならない。

一 第四十八条の六第一項及び第二項並びに第四十八条の七に定める方法により土壌汚染状況調査の対象地を区画すること。

イ 三十メートル格子の中心が自然由来盛土等に係る調査対象地の区域内にある場合 当該三十メートル格子の中心を含む自然由来盛土等に係る単位区画

ロ 三十メートル格子の中心が自然由来盛土等に係る調査対象地の区域内にない場合 当該三十メートル格子内にある自然由来盛土等に係る単位区画のうちいずれか一区画

三 前号の規定にかかわらず、条例第八十一条の四第六項、第八十一条の六第二項又は第三項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、最大形質変更深さより一メートルを超える深さにのみ自然由来盛土等の土壌の位置があるときには、当該単位区画について試料採取等の対象としないことができること。

イ 当該単位区画の中心において自然由来盛土等の土壌の位置が明らかでない場合

(1) 表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌

(2) 深さ一メートルから十メートルまでの一メートルごとの土壌

五 前号の規定にかかわらず、条例第八十一条の四第六項、第八十一条の六第二項又は第三項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が第二号に規定する三十メートル格子内における最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。ただし、同号ただし書に基づき試料採取等の対象とした場合においては、当該土壌が自然由来盛土等の土壌の全ての最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。

六 第四号イ(1)の規定により土壌を採取した場合にあっては、採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合すること。

七 第四号及び前号の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質の量にあっては第四十八条の八第三項第四号の知事が別に定める方法により、当該土壌に含まれる試料採取等対象物質の量にあっては同条第四項第二号の知事が別に定める方法により、それぞれ測定すること。

5 第一項第六号の測定又は前項の試料採取等において当該測定又は試料採取等に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準若しくは第二溶出量基準又は特定有害物質土壌含有量基準に適合しないものであるときは、調査対象地(第一項第二号ただし書に規定する場合にあっては、九百メートル格子内の調査対象地。以下第七項及び第八項において同じ。)の区域を当該試料採取等対象物質について特定有害物質土壌溶出量基準若しくは第二溶出量基準又は特定有害物質土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

一 自然由来盛土等に使用した土壌がある場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該測定に係る単位区画を含む三十メートル格子内にある自然由来盛土等に係る全ての単位区画

二 自然由来盛土等に係る全ての三十メートル格子のうちいずれか一つの三十メートル格子内にある単位区画について試料採取等の対象とした場合 自然由来盛土等に係る全ての三十メートル格子内にある自然由来盛土等に係る全ての単位区画

7 前二項の規定にかかわらず、第一項第六号若しくは第三項第七号の測定又は第四項の試料採取等において当該測定若しくは試料採取等に係るいずれかの単位区画(第一項第二号ただし書に規定する場合にあっては、九百メートル格子ごとのいずれかの単位区画。第四十八条の十六の二第一項第一号において同じ。)の土地の土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該単位区画を含む三十メートル格子内にある調査対象地に係る全ての単位区画において当該試料採取等対象物質について当該各号に定める単位区画とみなすことができる。

一 特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合したとき 特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合する汚染状態にある単位区画

二 特定有害物質土壌溶出量基準に適合したとき、かつ、特定有害物質土壌含有量基準に適合しなかったとき 特定有害物質土壌溶出量基準に適合し、かつ、特定有害物質土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある単位区画

三 特定有害物質土壌溶出量基準に適合しなかったとき、かつ、特定有害物質土壌含有量基準に適合したとき(第五号に掲げるときを除く。) 特定有害物質土壌溶出量基準に適合しない、かつ、特定有害物質土壌含有量基準に適合する汚染状態にある単位区画

四 特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合しなかったとき 特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある単位区画

五 第二溶出量基準に適合しなかったとき、かつ、特定有害物質土壌含有量基準に適合したとき 第二溶出量基準に適合しない、かつ、特定有害物質土壌含有量基準に適合する汚染状態にある単位区画

8 第五項の規定にかかわらず、三十メートル格子の中心を含む単位区画(当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該三十メートル格子内にある調査対象地に係る単位区画のうちいずれか一区画)の中心(当該単位区画の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該単位区画における調査対象地内の任意の地点。以下この項及び次項において同じ。)において第一項第四号から第六号までの規定により第二種特定有害物質(令第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)に係る試料採取等を行った結果、測定に係る土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該単位区画を含む三十メートル格子内にある調査対象地に係る全ての単位区画において当該試料採取等対象物質について当該各号に定める単位区画とみなすことができる。ただし、条例第八十一条の四第六項、第八十一条の六第二項又は第三項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が第一項第二号に規定する九百メートル格子内における最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができる。

一 特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合したとき特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合する汚染状態にある単位区画

二 特定有害物質土壌溶出量基準に適合したとき、かつ、特定有害物質土壌含有量基準に適合しなかったとき 特定有害物質土壌溶出量基準に適合し、かつ、特定有害物質土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある単位区画

三 特定有害物質土壌溶出量基準に適合しなかったとき、かつ、特定有害物質土壌含有量基準に適合したとき(第五号に掲げるときを除く。) 特定有害物質土壌溶出量基準に適合しない、かつ、特定有害物質土壌含有量基準に適合する汚染状態にある単位区画

四 特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合しなかったとき(第六号に掲げるときを除く。) 特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある単位区画

五 第二溶出量基準に適合しなかったとき、かつ、特定有害物質土壌含有量基準に適合したとき 第二溶出量基準に適合しない、かつ、特定有害物質土壌含有量基準に適合する汚染状態にある単位区画

六 第二溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合しなかったとき 第二溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある単位区画

(平二三規則一二四・追加、平二九規則一・令元規則三・令二規則一一二・一部改正)

(第四十八条の五第六項第二号に掲げる場合の公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地における土壌汚染状況調査)

第四十八条の十二の三 第四十八条の五第六項第二号に掲げる場合における試料採取等を行う区画の選定等の方法は、次の各号のとおりとする。

一 第四十八条の六第一項及び第二項並びに第四十八条の七に定める方法により土壌汚染状況調査の対象地を区画すること。

二 調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地のうち第四十八条の五第六項第二号に係る対象地(以下この条、第四十八条の十五の二及び第四十八条の十六の二において「調査対象地」という。)の区域を、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める単位区画について、試料採取等の対象とすること。ただし、条例第八十一条の四第六項、第八十一条の五第二項又は第八十一条の六第二項若しくは第三項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、最大形質変更深さより一メートルを超える深さにのみ汚染のおそれがあると認められる埋立て又は干拓の事業により造成された土壌の層(以下「埋立層等」という。)の位置があるときは、当該単位区画について試料採取等の対象としないことができること。

イ 三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にある場合 当該三十メートル格子の中心を含む単位区画

ロ 三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合 当該三十メートル格子内にある調査対象地に係る単位区画のうちいずれか一区画

三 調査実施者は、前号の規定により試料採取等の対象とされた単位区画の中心(当該単位区画の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該単位区画における調査対象地内の任意の地点。以下この号及び第三項において同じ。)において次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める土壌の採取を行うこと。ただし、条例第八十一条の四第六項、第八十一条の五第二項又は第八十一条の六第二項若しくは第三項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が前号に規定する三十メートル格子内における最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。

イ 当該単位区画の中心において基準不適合土壌が存在するおそれがあると認められる埋立層等の位置が明らかでない場合 次に掲げる土壌

(1) 表層の土壌(試料採取等対象物質が第二種特定有害物質、第三種特定有害物質又はダイオキシン類である場合においては、表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌)

(2) 深さ一メートルから十メートルまでの一メートルごとの土壌(地表から深さ十メートル以内に帯水層の底面がある場合における当該底面より深い位置にある土壌を除く。)

(3) 帯水層の底面の土壌(地表から深さ十メートル以内に帯水層の底面がある場合に限る。)

四 前号イ(1)(試料採取等対象物質が第二種特定有害物質、第三種特定有害物質又はダイオキシン類である場合に限る。)の規定により土壌を採取した場合にあっては、採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合すること。

五 前二号の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質の量にあっては第四十八条の八第三項第四号の知事が別に定める方法により、当該土壌に含まれる試料採取等対象物質(特定有害物質に限る。)の量にあっては同条第四項第二号の知事が別に定める方法により、当該土壌に含まれる試料採取等対象物質(ダイオキシン類に限る。)の量にあっては同条第五項第四号の知事が別に定める方法により、それぞれ測定すること。

2 前項第五号の測定において当該測定に係る土壌の管理有害物質による汚染状態が第四十八条の十一第三項各号のいずれか又は同条第四項に該当するときは、当該試料採取等の対象とされた単位区画を含む当該三十メートル格子内にある調査対象地に係る全ての単位区画の区域を、当該試料採取等対象物質についてこれらの規定に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

(平二三規則一二四・追加、令元規則三・一部改正)

2 前項の規定により土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握等を行わなかったときは、土壌汚染状況調査の対象地の区域を、当該試料採取等対象物質(調査実施者が条例第八十一条の四第一項又は第六項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であって、第四十八条の五第一項の規定による土壌汚染状況調査の対象地における土壌の管理有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報の把握を行わなかったときは、全ての管理有害物質)について第二溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準及びダイオキシン類土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

(平二二規則三六・全改、平二三規則一二四・令元規則三・一部改正)

(第一種特定有害物質に関する試料採取等に係る特例)

第四十八条の十四 調査実施者は、第一種特定有害物質に係る試料採取等を行うときは、第四十八条の六第三項、第四十八条の八第一項第一号、第二項及び第六項、第四十八条の九第一項及び第五項並びに第四十八条の十第一項の規定にかかわらず、これらの規定による試料採取等を行う区画の選定等に代えて、第四十八条の五の二第二号及び第三号に掲げる土地を含む単位区画の中心(第四十八条の五第一項の規定により調査実施者が把握した情報により、当該単位区画において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点)において、当該第一種特定有害物質に係る試料採取等を行うことができる。

2 第四十八条の十第二項の規定は、前項の試料採取等について準用する。この場合において、同項中「前項に規定する検出範囲」とあるのは、「試料採取等を行う区画」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定により試料採取等を行った場合であって、前項において準用する第四十八条の十第二項第二号に規定する測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該試料採取等の対象とされた単位区画の区域を、当該第一種特定有害物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

一 特定有害物質土壌溶出量基準に適合しなかったとき(次号に掲げる場合を除く。) 特定有害物質土壌溶出量基準

二 第二溶出量基準に適合しなかったとき 第二溶出量基準

(平二二規則三六・全改、平二三規則七二・平二三規則一二四・令元規則三・一部改正)

(試料採取等を行う区画の選定等の省略)

第四十八条の十五 調査実施者は、第四十八条の五第六項第三号に掲げる場合において、第四十八条の六第三項から第五項まで、第四十八条の八から第四十八条の十まで及び第四十八条の十二の規定にかかわらず、これらの規定による試料採取等を行う区画の選定等を行わないことができる。

2 前項の規定により試料採取等を行う区画の選定等を行わなかったときは、調査対象地の区域(全ての区域が第四十八条の五の二第一号に掲げる土地に分類される単位区画の区域を除く。)を、当該試料採取等対象物質について第二溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準及びダイオキシン類土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

(平二二規則三六・全改、平二三規則七二・平二三規則一二四・令元規則三・一部改正)

第四十八条の十五の二 調査実施者は、第四十八条の五第六項第二号に掲げる場合において、第四十八条の十二の三第一項の規定にかかわらず、同項の規定による試料採取等を行う区画の選定等を行わないことができる。

2 前項の規定により試料採取等を行う区画の選定等を行わなかったときは、調査対象地の区域を、当該試料採取等対象物質について第二溶出量基準(調査対象地が昭和五十二年三月十五日以降に公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物をいう。第四十八条の三十八第一項第三号を除き、以下同じ。)が埋め立てられている場所を除く。)であり、かつ、当該土地の土壌の管理有害物質による汚染が当該造成時の水面埋立てに用いられた土砂に由来すると認められるものにあっては、特定有害物質土壌溶出量基準)、特定有害物質土壌含有量基準及びダイオキシン類土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

(平二三規則一二四・追加、令元規則三・一部改正)

一 土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出されていること又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合しないものであること。

二 特定有害物質土壌溶出量調査又は特定有害物質土壌含有量調査において当該特定有害物質土壌溶出量調査又は特定有害物質土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準又は特定有害物質土壌含有量基準に適合しないものであること。

三 第四十八条の十第二項第二号に規定する測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準に適合しないものであること。

四 ダイオキシン類土壌含有量調査において当該ダイオキシン類土壌含有量調査に係る土壌のダイオキシン類による汚染状態がダイオキシン類土壌含有量基準に適合しないものであること。

2 前項第一号の規定により試料採取等を行わなかったときは、試料採取等を行わなかった代表地点に係る検出範囲の区域(次に掲げる単位区画及び全ての区域が第四十八条の五の二第一号に掲げる土地に分類される単位区画の区域を除く。)又は前項第二号若しくは第三号の規定により試料採取等を行わなかったときにあっては、調査対象地の区域を、当該試料採取等対象物質について第二溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準及びダイオキシン類土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。ただし、当該区域のうち、第四十八条の八から第四十八条の十までの規定による試料採取等の結果が前項第二号又は第三号に掲げるものに該当する単位区画にあっては、当該測定に係る土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が第四十八条の十一第三項各号のいずれかに該当するときは、当該試料採取等対象物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

一 土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出されず、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合するものであった単位区画

二 特定有害物質土壌溶出量調査又は特定有害物質土壌含有量調査(第四十八条の六第三項第二号ロの規定による試料採取等区画に係るものを除く。)において当該特定有害物質土壌溶出量調査又は特定有害物質土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合するものであった単位区画

三 第四十八条の六第三項第二号イの規定による試料採取等区画に係る土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出されず、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合するものであった場合における当該三十メートル格子内にある一部対象区画

四 第四十八条の六第三項第二号ロの規定による試料採取等区画に係る特定有害物質土壌溶出量調査又は特定有害物質土壌含有量調査において当該特定有害物質土壌溶出量調査又は特定有害物質土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合するものであった場合における当該三十メートル格子内にある一部対象区画

五 第四十八条の十第二項第二号に規定する測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準に適合するものであった地点を含む単位区画

六 ダイオキシン類土壌含有量調査(次号のダイオキシン類土壌含有量調査を除く。)において当該ダイオキシン類土壌含有量調査に係る土壌のダイオキシン類による汚染状態がダイオキシン類土壌含有量基準に適合するものであった単位区画

七 第四十八条の六第四項の規定による試料採取等区画に係るダイオキシン類土壌含有量調査において当該ダイオキシン類土壌含有量調査に係る土壌のダイオキシン類による汚染状態がダイオキシン類土壌含有量基準に適合するものであった場合における当該三十メートル区画又は三十メートル格子内にある単位区画

(平二二規則三六・全改、平二二規則六七・平二三規則七二・平二三規則一二四・令元規則三・一部改正)

第四十八条の十六の二 調査実施者は、第四十八条の十二の二第一項若しくは第三項又は第四十八条の十二の三第一項の規定による試料採取等の結果が次に掲げるものに該当するときは、これらの規定にかかわらず、当該試料採取等対象物質についてこれらの規定によるその他の試料採取等を行わないことができる。

一 第四十八条の十二の二第一項第六号若しくは第三項第七号の測定又は同条第四項の試料採取等において当該測定又は試料採取等に係るいずれかの単位区画の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合するものであること。

二 第四十八条の十二の三第一項第五号の測定において当該測定に係る土壌の管理有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準又はダイオキシン類土壌含有量基準に適合しないものであること。

2 前項の規定により試料採取等を行わなかったときは、調査対象地(第四十八条の十二の二第一項第二号ただし書に規定する場合にあっては、九百メートル格子内の調査対象地)又は自然由来盛土等に係る調査対象地の区域(次に掲げる単位区画の区域を除く。)を、当該試料採取等対象物質について、前項第一号に該当する場合にあっては特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準、同項第二号に該当する場合にあっては特定有害物質土壌溶出量基準(第四十八条の十五の二第二項括弧書に規定する土地以外の土地において第四十八条の十二の三第一項第五号の測定を行った場合にあっては、第二溶出量基準)、特定有害物質土壌含有量基準及びダイオキシン類土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。ただし、当該区域のうち、第四十八条の十二の二第一項若しくは第三項又は第四十八条の十二の三第一項の規定による試料採取等の結果が前項各号に掲げるものに該当する単位区画にあっては、当該各号に掲げる測定に係る土壌の管理有害物質による汚染状態が第四十八条の十一条第三項各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

一 第四十八条の十二の二第一項第六号若しくは第三項第七号の測定又は同条第四項の試料採取等において当該測定又は試料採取等に係るいずれかの単位区画の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が全て特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合するものであった場合における当該単位区画を含む三十メートル格子内にある全ての単位区画

二 第四十八条の十二の三第一項第五号の測定において当該測定に係る土壌の管理有害物質による汚染状態が全て特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準及びダイオキシン類土壌含有量基準に適合するものであった場合における当該単位区画を含む三十メートル格子内にある全ての単位区画

(平二三規則一二四・追加、令元規則三・令二規則一一二・一部改正)

(大阪府生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例施行前に行われた調査の結果の利用)

第四十八条の十七 土壌汚染状況調査の対象地において、大阪府生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年大阪府条例第四十七号)の施行前に第四十八条の八から第四十八条の十まで又は第四十八条の十二から第四十八条の十二の三までの規定による試料採取等と同等程度に土壌の管理有害物質による汚染状態を把握できる精度を保って試料採取等が行われたと認められる場合であって、当該試料採取等の後に土壌の管理有害物質による汚染が生じたおそれがないと認められるときは、当該試料採取等の結果をこれらの規定による試料採取等の結果とみなすことができる。

(平二二規則三六・全改、平二三規則一二四・令元規則三・一部改正)

(使用が廃止された有害物質使用届出施設等に係る確認等)

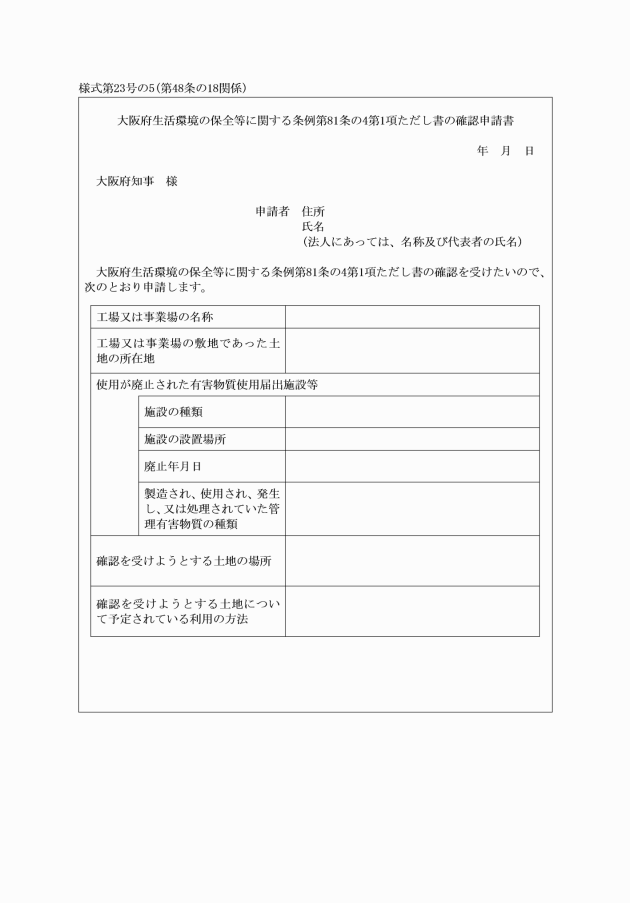

第四十八条の十八 条例第八十一条の四第一項ただし書の確認を受けようとする土地の所有者等は、大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の四第一項ただし書の確認申請書(様式第二十三号の五)を知事に提出しなければならない。

2 前項の大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の四第一項ただし書の確認申請書には、条例第八十一条の四第一項本文に規定する工場又は事業場の敷地であった土地及び同項ただし書の確認を受けようとする土地の場所を明らかにした図面を添付しなければならない。

3 知事は、第一項の申請に係る土地の場所が次の各号のいずれかに該当することが確実であると認められる場合に限り、当該土地の場所について、条例第八十一条の四第一項ただし書の確認をするものとする。

一 工場又は事業場(当該有害物質使用届出施設等を設置していたもの、当該工場又は事業場に係る事業に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができないものに限る。)の敷地として利用されること。

二 有害物質使用届出施設等を設置していた小規模な工場若しくは事業場において事業の用に供されている建築物と当該工場若しくは事業場の設置者(その者が法人である場合にあっては、その代表者)の居住の用に供されている建築物とが同一のものであり、又は近接して設置されており、かつ、当該居住の用に供されている建築物が引き続き当該設置者の居住の用に供される場合において、当該居住の用に供されている建築物の敷地(これと一体として管理される土地を含む。)として利用されること。

三 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項に規定する鉱山(以下この号において「鉱山」という。)若しくは同項ただし書に規定する附属施設の敷地又は鉱山の敷地であった土地(鉱業権の消滅後五年以内であるもの又は同法第三十九条第一項の命令に基づき土壌の特定有害物質による汚染による鉱害を防止するために必要な設備がされているものに限る。)(第四十八条の二十七第四号及び第四十八条の三十一第二項第二号において「鉱山関係の土地」という。)であること。

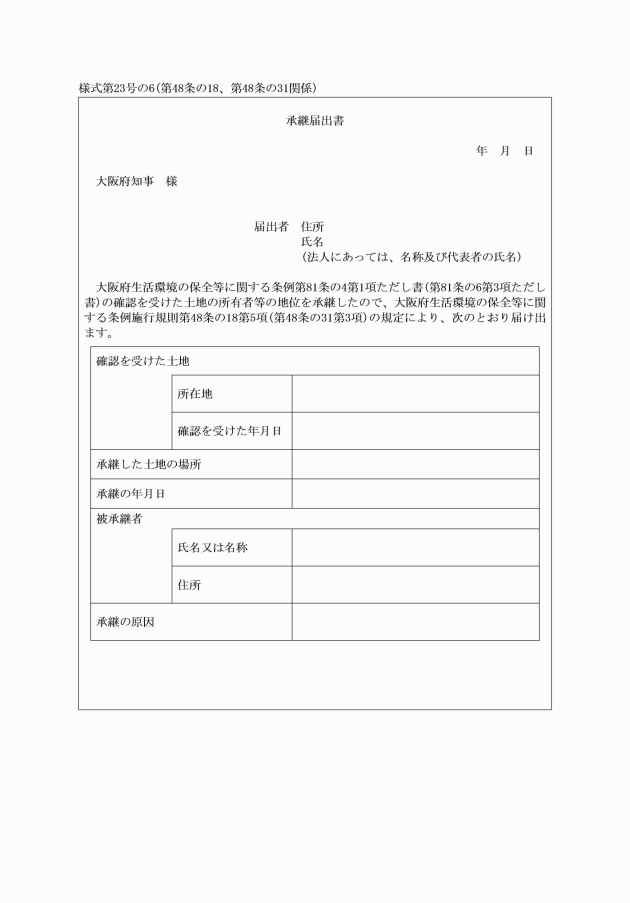

4 条例第八十一条の四第一項ただし書の確認を受けた土地の所有者等が当該確認に係る土地に関する権利を譲渡し、又は当該土地の所有者等について相続、合併若しくは分割(当該確認に係る土地に関する権利を承継させるものに限る。)があったときは、その権利を譲り受けた者又は相続人、合併若しくは分割後存続する法人若しくは合併若しくは分割により設立した法人は、当該土地の所有者等の地位を承継する。

(平二二規則三六・全改、令元規則三・令二規則一一二・一部改正)

(有害物質使用届出施設等の使用の廃止等の通知)

第四十八条の十九 条例第八十一条の四第二項の規定による通知は、有害物質使用届出施設等の使用が廃止された際の土地の所有者等(当該土地の所有者等から土地に関する権利を譲り受けた者その他の新たに土地の所有者等となった者が同条第一項の調査を行うことについて、当該土地の所有者等及び当該新たに土地の所有者等となった者が合意している場合にあっては、当該新たに土地の所有者等となった者)に対して行うものとする。

(平二二規則三六・全改)

(有害物質使用届出施設等の使用の廃止等に関し通知すべき事項)

第四十八条の二十 条例第八十一条の四第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 使用が廃止された有害物質使用届出施設等の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該有害物質使用届出施設等において製造され、使用され、又は処理されていた(ダイオキシン類にあっては、発生し、又は処理されていた)管理有害物質の種類

二 工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地

三 条例第八十一条の四第一項の規定による報告を行うべき期限

(平二二規則三六・全改)

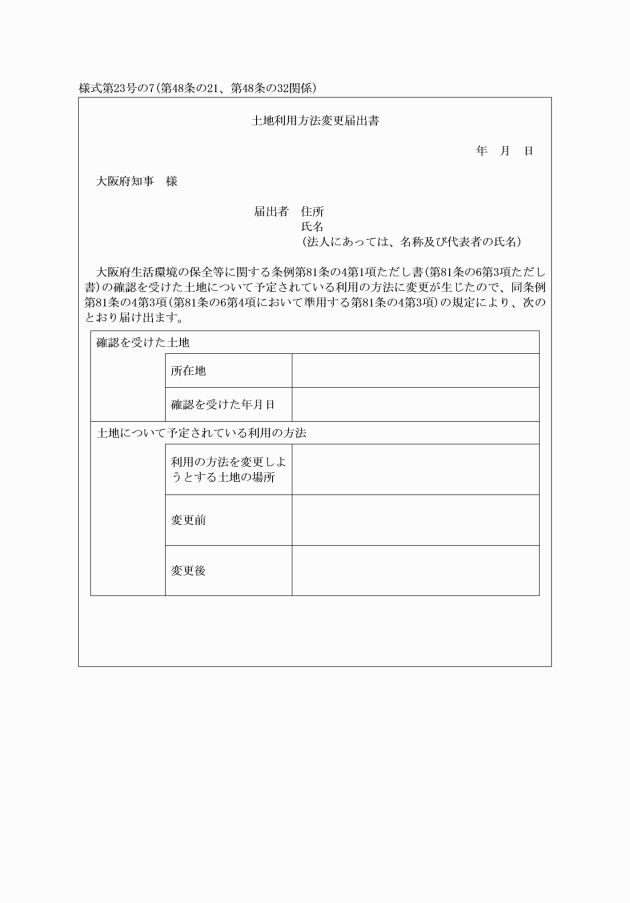

(条例第八十一条の四第一項ただし書の確認に係る土地の利用の方法の変更の届出)

第四十八条の二十一 条例第八十一条の四第三項の規定による届出は、土地利用方法変更届出書(様式第二十三号の七)を提出して行うものとする。

2 前項の土地利用方法変更届出書には、条例第八十一条の四第一項本文に規定する工場又は事業場の敷地であった土地及び同項ただし書の確認を受けた土地の場所を明らかにした図面を添付しなければならない。

(平二二規則三六・全改、令元規則三・一部改正)

(条例第八十一条の四第一項ただし書の確認の取消しを行う場所)

第四十八条の二十二 条例第八十一条の四第四項の規定による同条第一項ただし書の確認の取消しは、利用の方法を変更しようとする土地の場所について行うものとする。

(平二二規則三六・全改)

(条例第八十一条の四第一項ただし書の確認の取消しの通知)

第四十八条の二十三 知事は、条例第八十一条の四第四項の規定により同条第一項ただし書の確認を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該確認に係る土地の所有者等に通知するものとする。

(平二二規則三六・全改)

(条例第八十一条の四第一項ただし書の確認に係る土地における土地の形質の変更が行われる場合の調査の対象となる土地の規模)

第四十八条の二十三の二 条例第八十一条の四第五項の規則で定める規模は、九百平方メートルとする。

(令元規則三・追加)

(条例第八十一条の四第一項ただし書の確認に係る土地における土地の形質の変更が行われる場合の調査の対象となる事項)

第四十八条の二十三の三 条例第八十一条の四第五項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 当該土地の利用の履歴及び管理有害物質の使用等の履歴

二 当該土地の管理有害物質による土壌汚染についての過去の調査の実施結果

(令元規則三・追加)

(条例第八十一条の四第一項ただし書の確認に係る土地における土地の形質の変更が行われる場合の利用履歴の調査結果報告)

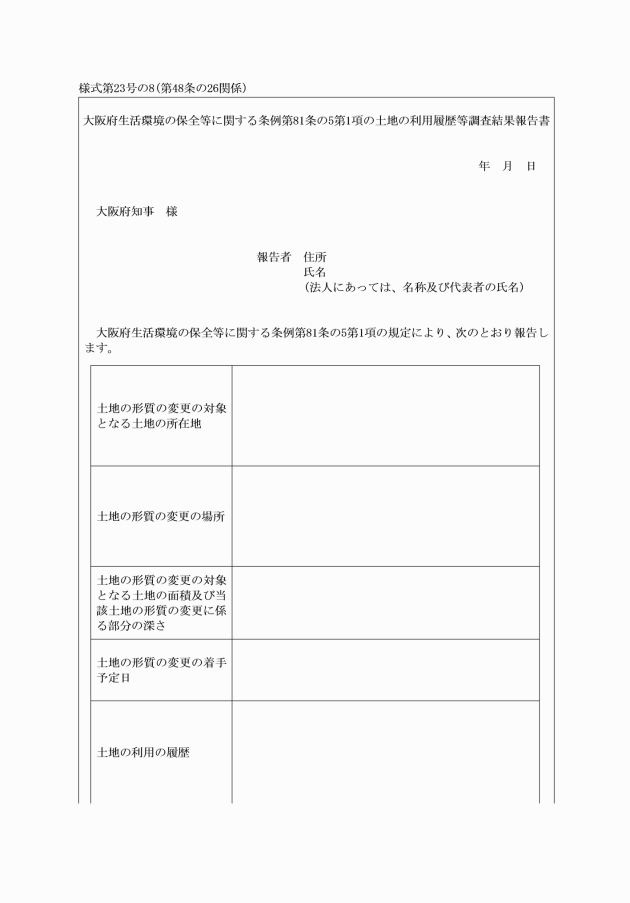

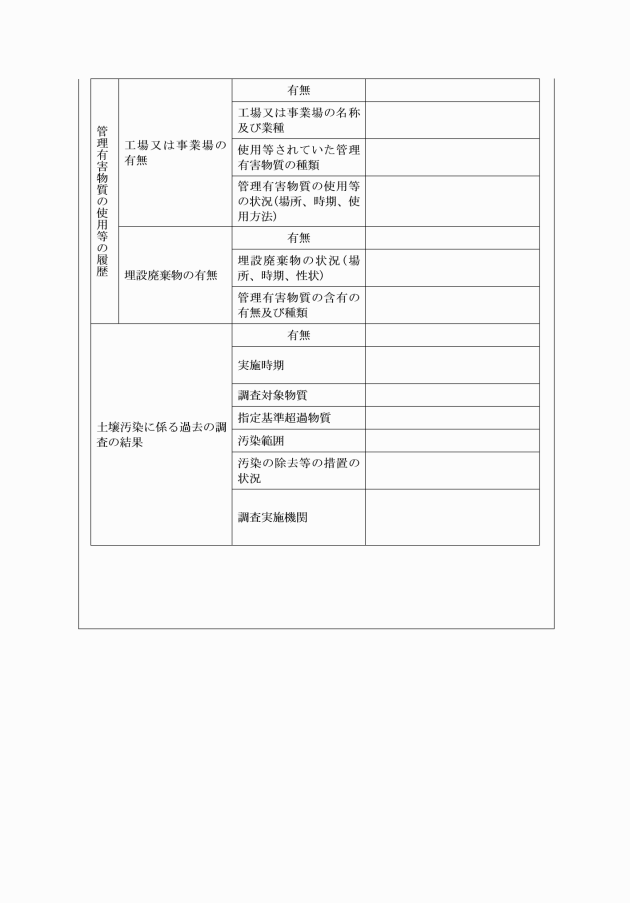

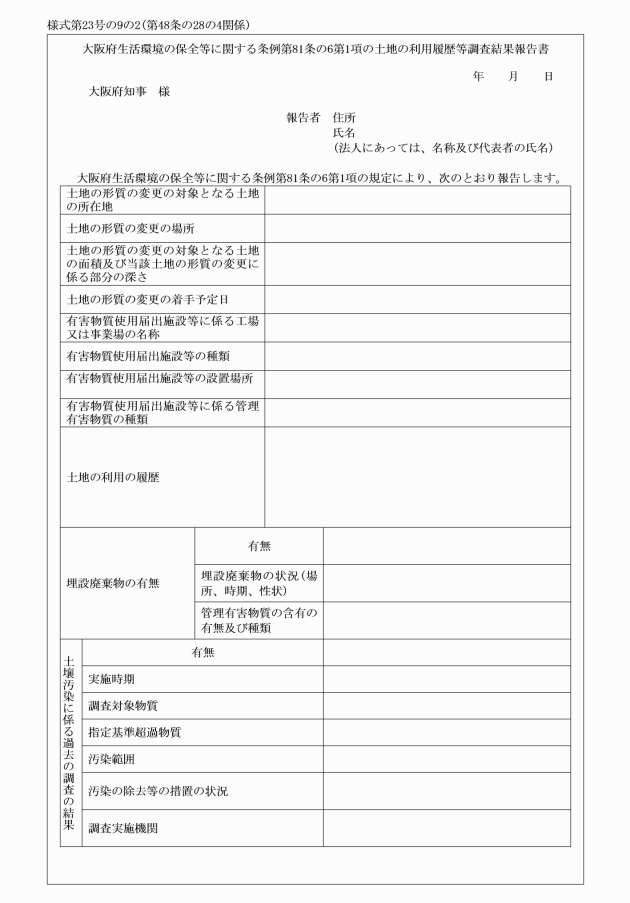

第四十八条の二十三の四 条例第八十一条の四第五項の規定による報告は、大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の四第五項の土地の利用履歴等調査結果報告書(様式第二十三号の七の二)を提出して行うものとする。

2 前項の大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の四第五項の土地の利用履歴等調査結果報告書には、土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図を添付しなければならない。

(令元規則三・追加)

(条例第八十一条の四第一項ただし書の確認に係る土地における土地の形質の変更が行われる場合の利用履歴の調査結果の報告を要しない行為)

第四十八条の二十三の五 条例第八十一条の四第五項第一号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一 次のいずれにも該当しない行為

イ 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外に搬出すること。

ロ 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。

ハ 土地の形質の変更に係る部分の深さが五十センチメートル以上であること。

二 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更

(令元規則三・追加)

(条例第八十一条の四第一項ただし書の確認に係る土地における土地の形質の変更が行われる場合の土壌汚染状況の調査結果報告)

第四十八条の二十三の六 条例第八十一条の四第六項の規定による報告は、大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の四第六項及び第八十一条の六第二項の土壌汚染状況調査結果報告書(様式第二十三号の七の三)を提出して行うものとする。

2 前項の大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の四第六項及び第八十一条の六第二項の土壌汚染状況調査結果報告書には、土壌汚染状況調査の対象地の土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面及び土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合にあっては、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置を明らかにした図面を添付しなければならない。

(令元規則三・追加)

(条例第八十一条の五の規定による土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査の対象となる土地の規模)

第四十八条の二十四 条例第八十一条の五第一項の規則で定める規模は、三千平方メートルとする。ただし、有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地又は有害物質使用特定施設が廃止された工場若しくは事業場の敷地(土壌法第三条第一項本文の報告が行われた土地及び同項ただし書の規定に基づく知事の確認を受けた土地を除く。)にあっては、九百平方メートルとする。

(平二二規則三六・全改、令元規則三・一部改正)

(条例第八十一条の五の規定による土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査の対象となる事項)

第四十八条の二十五 条例第八十一条の五第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 当該土地の利用の履歴及び管理有害物質の使用等の履歴

二 当該土地の管理有害物質による土壌汚染についての過去の調査の実施結果

2 土壌法第四条第二項の規定により当該土地の土壌汚染状況調査の結果の提出があった場合にあっては、条例第八十一条の五第一項の規則で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項とする。

一 管理有害物質(ダイオキシン類に限る。次号において同じ。)の使用等の履歴

二 当該土地の管理有害物質による土壌汚染についての過去の調査の実施結果

3 前二項の規定にかかわらず、有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地又は有害物質使用特定施設が廃止された工場若しくは事業場の敷地(土壌法第三条第一項本文の報告が行われた土地及び同項ただし書の規定に基づく知事の確認を受けた土地を除く。)の土地にあっては、条例第八十一条の五第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 当該土地の利用の履歴及び特定有害物質の使用等の履歴

二 当該土地の特定有害物質による土壌汚染についての過去の調査の実施結果

(平二二規則三六・全改、平三〇規則六二・平三一規則七八・令元規則三・一部改正)

(条例第八十一条の五の規定による土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の利用履歴の調査結果報告)

第四十八条の二十六 条例第八十一条の五第一項の規定による報告は、大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の五第一項の土地の利用履歴等調査結果報告書(様式第二十三号の八)を提出して行うものとする。

(平二二規則三六・全改、令元規則三・一部改正)

(条例第八十一条の五の規定による土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の利用履歴の調査結果の報告を要しない行為)

第四十八条の二十七 条例第八十一条の五第一項第一号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一 次のいずれにも該当しない行為

イ 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外に搬出すること。

ロ 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。

ハ 土地の形質の変更に係る部分の深さが五十センチメートル以上であること。

二 農業を営むために通常行われる行為であって、前号イに該当しないもの

三 林業の用に供する作業路網の整備であって、第一号イに該当しないもの

四 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更

五 土壌法第三条第一項ただし書の知事の確認を受けた土地において行われる土地の形質の変更

六 有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地又は有害物質使用特定施設が廃止された工場若しくは事業場の敷地(土壌法第三条第一項本文の規定による報告をした工場又は事業場の敷地及び同項ただし書の知事の確認を受けた土地を除く。)の土地の形質の変更であって、土壌法第四条第二項の規定により当該土地の土壌汚染状況調査の結果の提出があったもの

七 土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第二十五条第五号に規定する知事が指定した土地において行われる土地の形質の変更

(平二二規則三六・全改、平三一規則七八・令元規則三・一部改正)

(条例第八十一条の五の規定による土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の土壌汚染状況の調査結果報告)

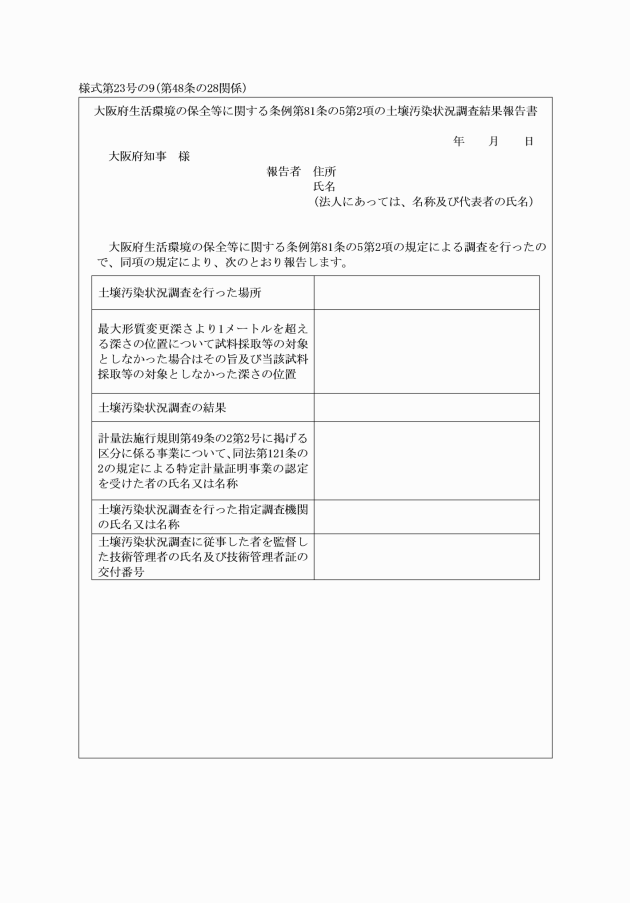

第四十八条の二十八 条例第八十一条の五第二項の規定による報告は、大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の五第二項の土壌汚染状況調査結果報告書(様式第二十三号の九)を提出して行うものとする。

2 前項の条例第八十一条の五第二項の土壌汚染状況調査結果報告書には、土壌汚染状況調査の対象地の土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面及び土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合にあっては、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置を明らかにした図面を添付しなければならない。

(平二二規則三六・全改、令元規則三・一部改正)

(条例第八十一条の六の規定による有害物質使用届出施設等が設置されている工場又は事業場等の敷地である土地における土地の形質の変更が行われる場合の調査の対象となる土地の規模)

第四十八条の二十八の二 条例第八十一条の六第一項の規則で定める規模は、九百平方メートルとする。

(令元規則三・追加)

(条例第八十一条の六の規定による有害物質使用届出施設等が設置されている工場又は事業場等の敷地である土地における土地の形質の変更が行われる場合の調査の対象となる事項)

第四十八条の二十八の三 条例第八十一条の六第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 当該土地の利用の履歴及び管理有害物質の使用等の履歴

二 当該土地の管理有害物質による土壌汚染についての過去の調査の実施結果

(令元規則三・追加)

(条例第八十一条の六の規定による有害物質使用届出施設等が設置されている工場又は事業場等の敷地である土地における土地の形質の変更が行われる場合の利用履歴の調査結果報告)

第四十八条の二十八の四 条例第八十一条の六第一項の規定による報告は、大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の六第一項の土地の利用履歴等調査結果報告書(様式第二十三号の九の二)を提出して行うものとする。

2 前項の大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の六第一項の土地の利用履歴等調査結果報告書には、次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。

一 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図

二 土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、形質の変更の実施についての当該土地の所有者等の同意書

(令元規則三・追加)

(条例第八十一条の六の規定による有害物質使用届出施設等が設置されている工場又は事業場等の敷地である土地における土地の形質の変更が行われる場合の利用履歴の調査結果の報告を要しない行為)

第四十八条の二十八の五 条例第八十一条の六第一項第一号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一 次のいずれにも該当しない行為

イ 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外に搬出すること。

ロ 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。

ハ 土地の形質の変更に係る部分の深さが五十センチメートル以上であること。

二 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更

(令元規則三・追加)

(条例第八十一条の六の規定による有害物質使用届出施設等が設置されている工場又は事業場等の敷地である土地における土地の形質の変更が行われる場合の土壌汚染状況の調査結果報告)

第四十八条の二十八の六 条例第八十一条の六第二項の規定による報告は、大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の四第六項及び第八十一条の六第二項の土壌汚染状況調査結果報告書(様式第二十三号の七の三)を提出して行うものとする。

2 前項の大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の六第二項の土壌汚染状況調査結果報告書には、土壌汚染状況調査の対象地の土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面及び土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合は、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置を明らかにした図面を添付しなければならない。

(令元規則三・追加)

(条例第八十一条の六の規定による有害物質使用特定施設等が設置されている工場又は事業場の敷地である土地の土壌汚染状況調査の結果報告)

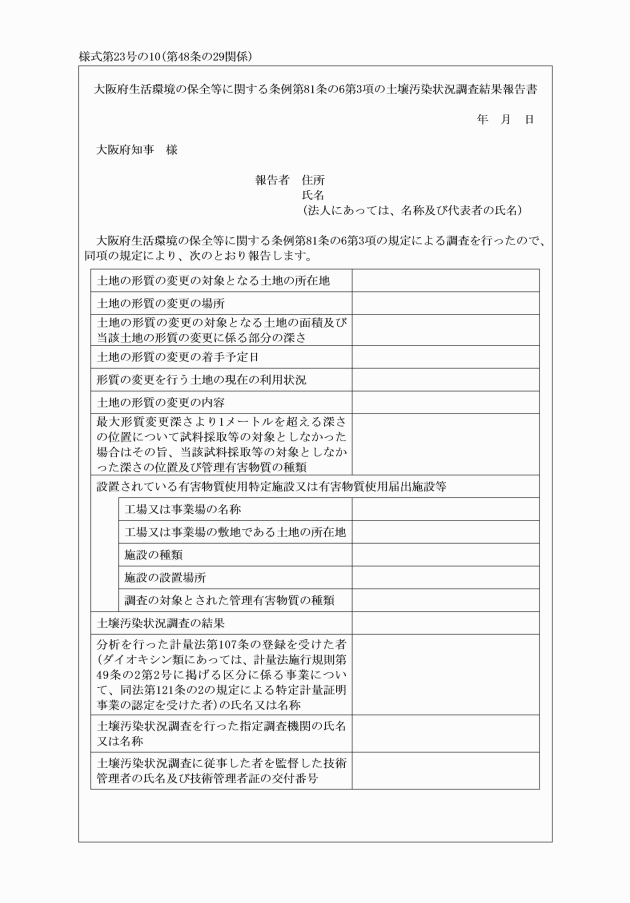

第四十八条の二十九 条例第八十一条の六第三項の規定による報告は、大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の六第三項の土壌汚染状況調査結果報告書(様式第二十三号の十)を提出して行うものとする。

(平二二規則三六・全改、令元規則三・一部改正)

(条例第八十一条の六の規定による有害物質使用特定施設等が設置されている工場又は事業場の敷地である土地の調査の対象となる管理有害物質等)

第四十八条の三十 条例第八十一条の六第三項の規則で定める管理有害物質は、当該有害物質使用特定施設等において製造され、使用され、又は処理されている(ダイオキシン類にあっては、発生し、又は処理されている)管理有害物質とする。

(平二二規則三六・全改、令元規則三・一部改正)

(条例第八十一条の六の規定による有害物質使用特定施設等が設置されている工場等の敷地における土地の形質変更時の確認等)

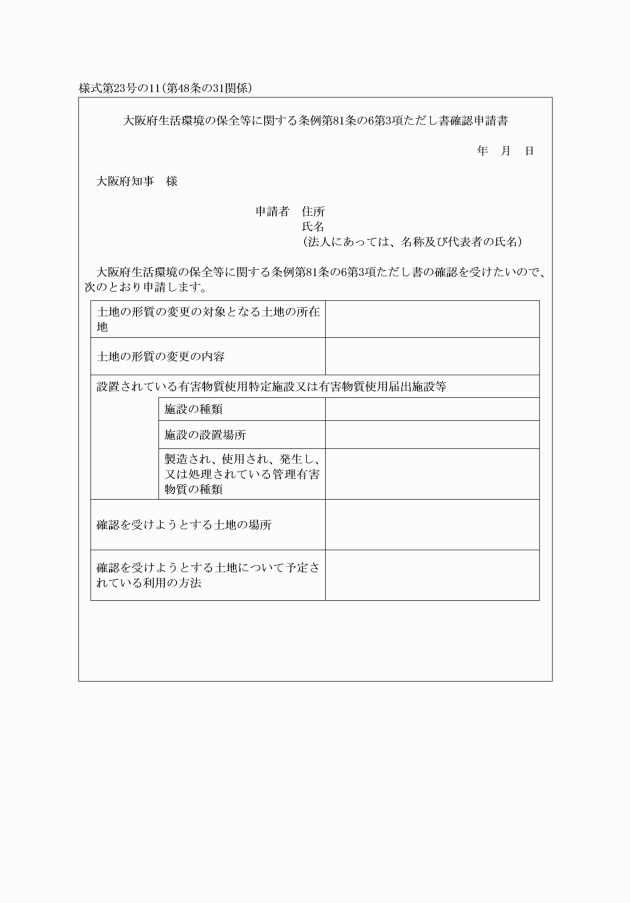

第四十八条の三十一 条例第八十一条の六第三項ただし書の確認を受けようとする土地の所有者等は、大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の六第三項ただし書の確認申請書(様式第二十三号の十一)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請に係る土地の場所が次の各号のいずれかに該当することが確実であると認められる場合に限り、当該土地の場所について、条例第八十一条の六第三項ただし書の確認をするものとする。

一 工場又は事業場(当該工場又は事業場に係る事業に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができないものに限る。)の敷地として利用されること。

二 鉱山関係の土地であること。

3 第四十八条の十八第四項及び第五項の規定は、条例第八十一条の六第三項ただし書の確認について準用する。この場合において、第四十八条の十八第四項中「第八十一条の四第一項ただし書」とあるのは、「第八十一条の六第三項ただし書」と読み替えるものとする。

(平二二規則三六・全改、平二二規則六七・令元規則三・一部改正)

(条例第八十一条の六第三項ただし書の確認に係る土地の利用の方法の変更の届出並びにその確認の取消しを行う場所及び取消しの通知)

第四十八条の三十二 第四十八条の二十一から第四十八条の二十三までの規定は、条例第八十一条の六第四項において準用する条例第八十一条の四第三項の規定による届出及び条例第八十一条の六第四項において準用する条例第八十一条の四第四項の規定による条例第八十一条の六第三項ただし書の確認の取消しについて準用する。この場合において、第四十八条の二十一中「第八十一条の四第三項」とあるのは「第八十一条の六第四項において準用する条例第八十一条の四第三項」と、第四十八条の二十二及び第四十八条の二十三中「第八十一条の四第四項」とあるのは「第八十一条の六第四項において準用する条例第八十一条の四第四項」と、「同条第一項ただし書」とあるのは「第八十一条の六第三項ただし書」と読み替えるものとする。

(平二二規則三六・全改、令元規則三・一部改正)

(要措置管理区域の指定に係る基準)

第四十八条の三十三 条例第八十一条の八第一項第一号の規則で定める基準のうち土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を第四十八条の八第三項第四号の知事が別に定める方法により測定した結果が、別表第十八の四の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当することとする。

2 条例第八十一条の八第一項第一号の規則で定める基準のうち土壌に含まれる特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を第四十八条の八第四項第二号の知事が別に定める方法により測定した結果が、別表第十八の五の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当することとする。

3 条例第八十一条の八第一項第一号の規則で定める基準のうち土壌に含まれるダイオキシン類の量に関するものは、ダイオキシン類の量を第四十八条の八第五項第四号の知事が別に定める方法により測定した結果が、別表第十八の六の下欄に掲げる要件に該当することとする。

4 条例第八十一条の八第一項第二号の規則で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一 次のいずれかに該当すること。

イ 土壌の特定有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準に適合しない土地にあっては、当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況が次条に定める要件に該当すること。

ロ 土壌の管理有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌含有量基準又はダイオキシン類土壌含有量基準に適合しない土地にあっては、当該土地が人が立ち入ることができる土地であること。

二 条例第八十一条の九第四項の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられていないこと。

(平二二規則三六・全改、平二二規則六七・平二三規則一二四・平二五規則五一・令元規則三・一部改正)

一 地下水を人の飲用に供するために用い、又は用いることが確実である井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

二 地下水を水道法第三条第二項に規定する水道事業(同条第五項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)、同条第四項に規定する水道用水供給事業又は同条第六項に規定する専用水道のための原水として取り入れるために用い、又は用いることが確実である取水施設の取水口

三 災害対策基本法第四十条第一項の都道府県地域防災計画等に基づき、災害時において地下水を人の飲用に供するために用いるものとされている井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

四 地下水基準に適合しない地下水の湧出を主たる原因として、水質の汚濁に係る環境上の条件についての環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の基準が確保されない水質の汚濁が生じ、又は生ずることが確実である公共用水域の地点

(平二二規則三六・全改、平二三規則七二・平二三規則一二四・一部改正)

(要措置管理区域の指定の公示)

第四十八条の三十五 条例第八十一条の八第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の要措置管理区域の指定(同条第六項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨、当該要措置管理区域、当該要措置管理区域において土壌の汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準又はダイオキシン類土壌含有量基準に適合していない管理有害物質の種類及び条例第八十一条の九第一項第一号の規定により知事が示した当該要措置管理区域において講ずべき汚染の除去等の措置(以下「指示措置」という。)(条例第八十一条の八第六項において準用する場合にあっては、当該要措置管理区域において講じられた実施措置(条例第八十一条の九第一項第一号に規定する実施措置をいう。以下同じ。))を明示して、大阪府公報に登載して行うものとする。この場合において、当該要措置管理区域の明示については、次の各号のいずれかによることとする。

一 市町村、大字、字、小字及び地番

二 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向

三 平面図

(平二二規則三六・全改、平二三規則一二四・令元規則三・一部改正)

(汚染除去等計画の作成及び提出の指示)

第四十八条の三十六 条例第八十一条の九第一項本文の規定による指示は、書面により行うものとする。

(平二二規則三六・全改、令元規則三・一部改正)

(汚染除去等計画の作成及び提出の指示において示す事項)

第四十八条の三十七 条例第八十一条の九第一項本文の規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 汚染の除去等の措置(条例第八十一条の八第一項に規定する汚染の除去等の措置をいう。以下同じ。)を講ずべき要措置管理区域の場所

二 汚染除去等計画(条例第八十一条の九第一項に規定する汚染除去等計画をいう。以下同じ。)を提出すべき期限

2 条例第八十一条の九第一項本文の措置を講ずべき期限は、汚染の除去等の措置を講ずべき要措置管理区域の場所、当該要措置管理区域内の土地の土壌の管理有害物質による汚染状態、当該要措置管理区域内の土地の所有者等の経理的基礎及び技術的能力等を勘案し、相当なものとなるよう示すものとする。

3 第一項第一号の要措置管理区域の場所は、当該要措置管理区域若しくはその周辺の土地の土壌又は当該要措置管理区域若しくはその周辺の土地にある地下水の管理有害物質による汚染状態等を勘案し、人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において示すものとする。

4 第一項第二号の汚染除去等計画を提出すべき期限は、基準不適合土壌のある範囲及び深さを把握するための調査に要する期間等を勘案し、相当なものとなるよう示すものとする。

(令元規則三・全改)

(土壌汚染を生じさせる行為をした者に対する指示)

第四十八条の三十八 条例第八十一条の九第一項ただし書の規定による指示は、管理有害物質又は管理有害物質を含む固体若しくは液体を埋め、飛散させ、流出させ、又は地下へ浸透させる行為をした者に対して行うものとする。ただし、当該行為が次に掲げる行為に該当する場合は、この限りでない。

一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準に従ってする同法第二条第二項に規定する一般廃棄物の埋立処分

二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準又は同法第十二条の二第一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準に従ってする同法第二条第四項に規定する産業廃棄物の埋立処分

三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項第四号に規定する基準に従ってする同法第三条第六号に規定する廃棄物の排出

2 条例第八十一条の九第一項ただし書の規定による指示は、二以上の者に対して行う場合には、当該二以上の者が当該土地の土壌の管理有害物質による汚染を生じさせたと認められる程度を勘案して行うものとする。

3 前二条の規定は、条例第八十一条の九第一項ただし書の規定による指示について準用する。この場合において、前条第二項中「当該要措置管理区域内の土地の所有者等」とあるのは、「当該土壌汚染を生じさせる行為をした者」と読み替えるものとする。

(令元規則三・全改)

2 知事が、自らが有する担保権の実行としての競売における競落その他これに類する行為により土地の所有者等となった者であって、当該土地を譲渡する意思の有無等からみて土地の所有者等であることが一時的であると認められるものに対し、条例第八十一条の九第一項の規定により当該要措置管理区域において講ずべき汚染の除去等の措置を示すときは、前項の規定にかかわらず、当該要措置管理区域内の土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準に適合しない場合にあっては別表第十八の七の一の項に規定する地下水の水質の測定、当該要措置管理区域内の土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌含有量基準又はダイオキシン類土壌含有量基準に適合しない場合にあっては同表の七の項に規定する立入禁止を示すものとする。

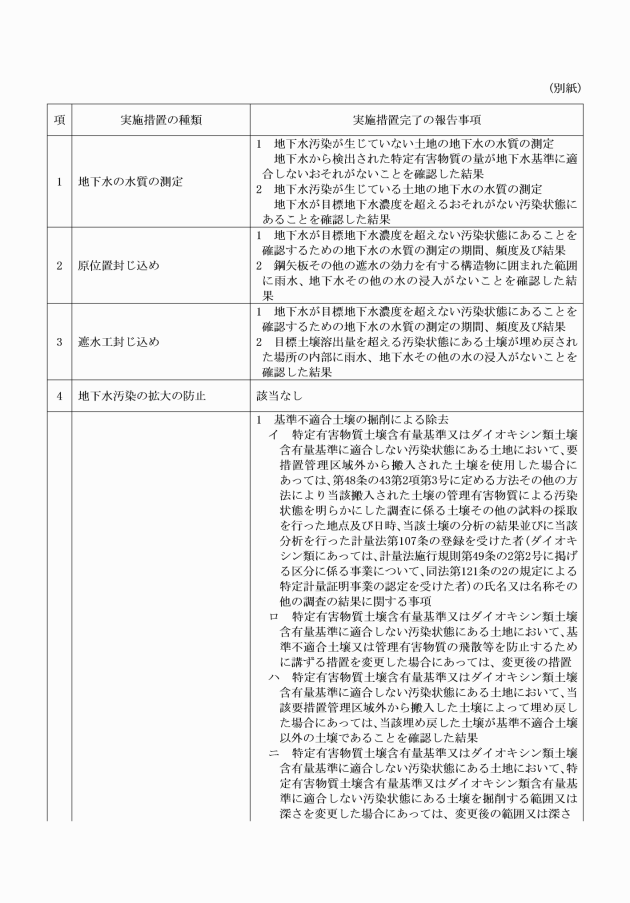

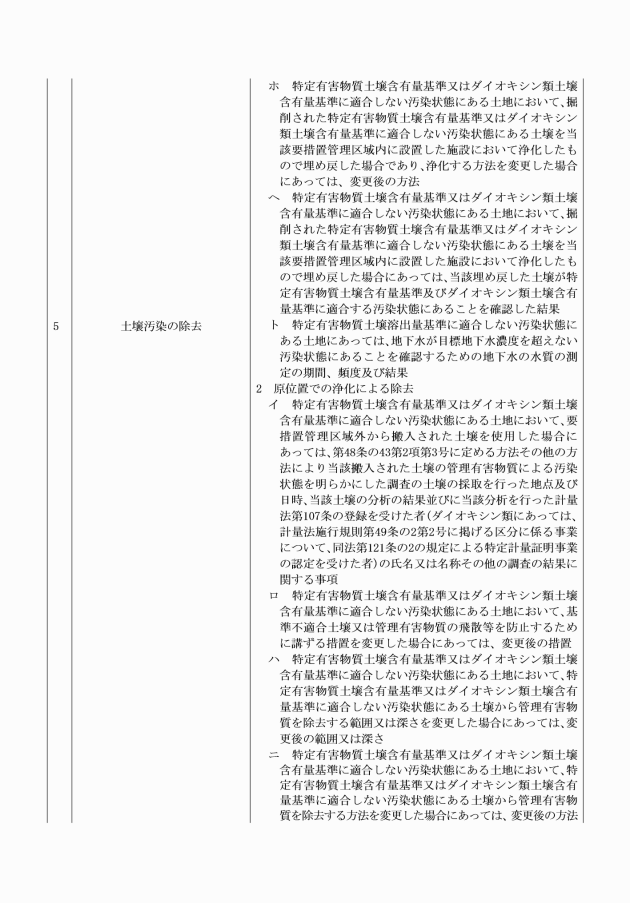

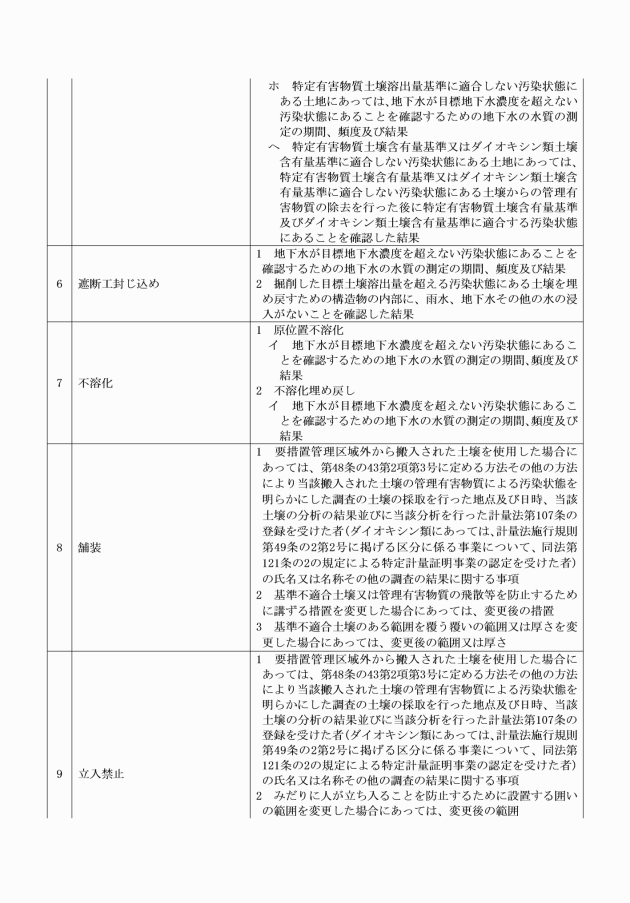

3 条例第八十一条の九第一項第一号の規則で定める指示措置と同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置は、別表第十八の七の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める汚染の除去等の措置とする。

(令元規則三・全改)

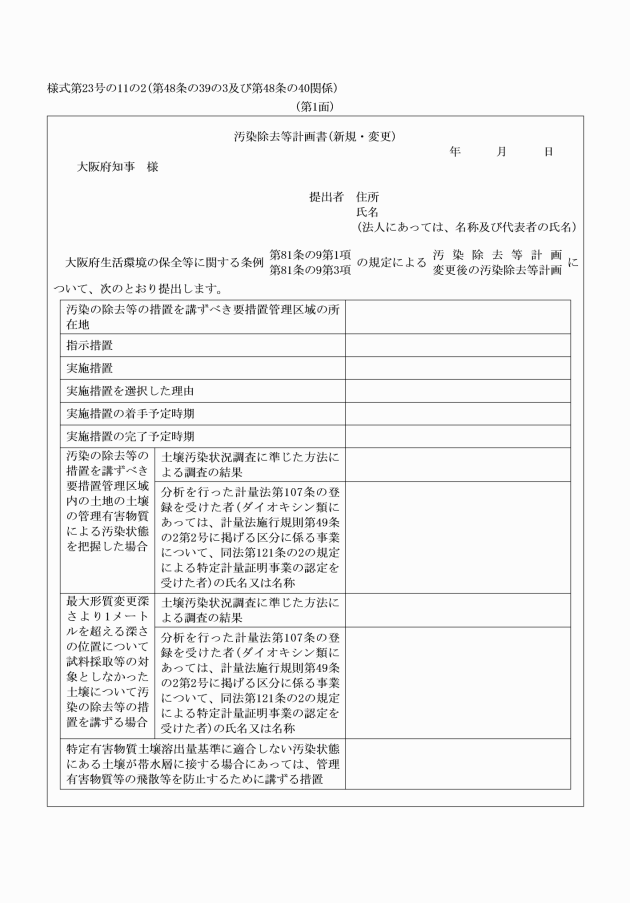

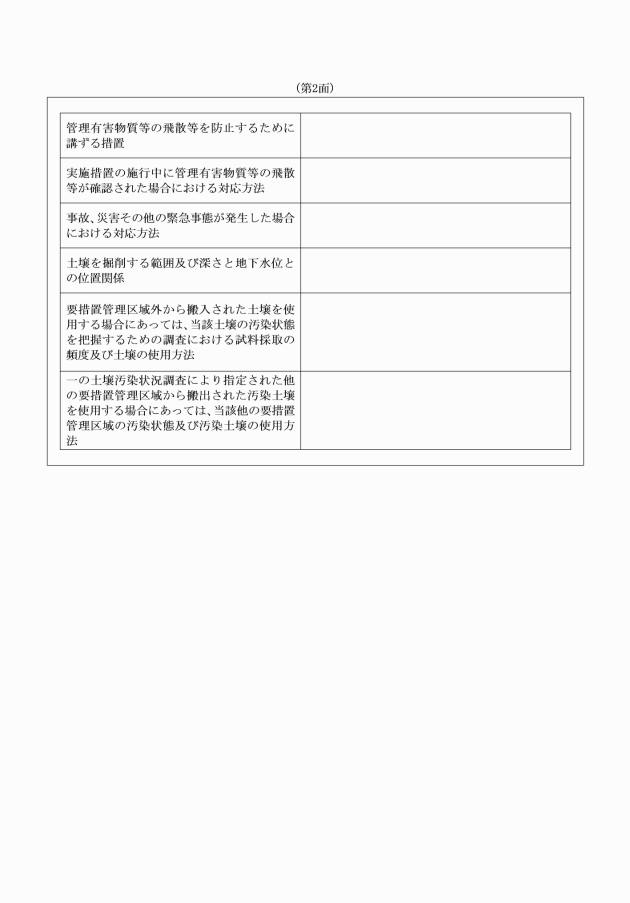

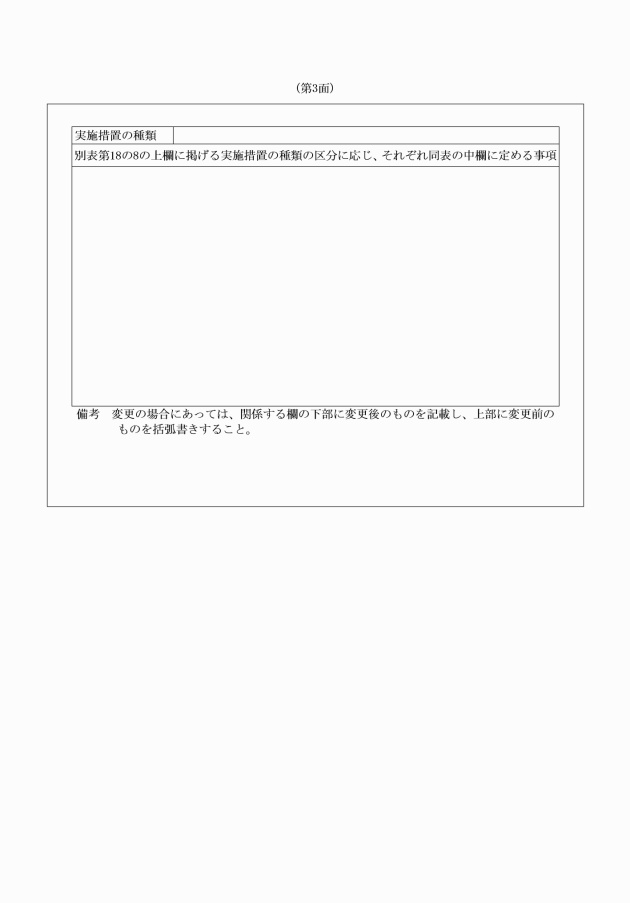

(汚染除去等計画の記載事項)

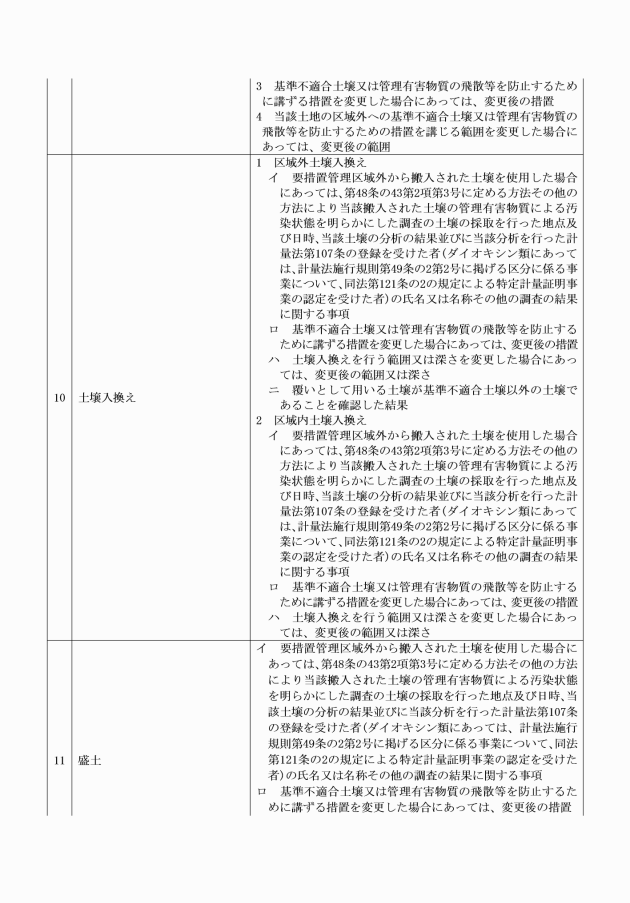

第四十八条の三十九の二 条例第八十一条の九第一項第三号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 汚染の除去等の措置を講ずべき要措置管理区域の所在地

三 実施措置を選択した理由

五 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について汚染の除去等の措置を講ずるときは、第四十八条の五から第四十八条の十七までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした調査に係る土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者(ダイオキシン類にあっては、計量法施行規則第四十九条の二第二号に掲げる区分に係る事業について、同法第百二十一条の二の規定による特定計量証明事業の認定を受けた者)の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

六 特定有害物質土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置管理区域内の帯水層に接する場合にあっては、基準不適合土壌、管理有害物質又は管理有害物質を含む液体の飛散、揮散若しくは流出(以下「飛散等」という。)、地下への浸透及び地下水汚染の拡大を防止するために講ずる措置

七 前号に定めるもののほか、基準不適合土壌、管理有害物質又は管理有害物質を含む液体の飛散等を防止するために講ずる措置

八 実施措置の施行中に基準不適合土壌、管理有害物質若しくは管理有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大が確認された場合における対応方法

九 事故、災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法

十 土壌を掘削する範囲及び深さと地下水位との位置関係

十一 要措置管理区域外から搬入された土壌を使用する場合にあっては、当該土壌の管理有害物質による汚染状態を把握するための特定有害物質土壌溶出量調査、特定有害物質土壌含有量調査及びダイオキシン類土壌含有量調査における試料採取の頻度並びに当該土壌の使用方法

十二 要措置管理区域の指定に係る土壌汚染状況調査と一の土壌汚染状況調査により指定された他の要措置管理区域から搬出された汚染土壌を使用する場合にあっては、当該他の要措置管理区域の汚染状態及び当該汚染土壌の使用方法

(令元規則三・追加)

(汚染除去等計画の提出)

第四十八条の三十九の三 条例第八十一条の九第一項の規定により知事から指示を受けた者は、汚染除去等計画書(様式第二十三号の十一の二)を作成し、知事に提出しなければならない。

2 前項の汚染除去等計画書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

二 汚染の除去等の措置を講ずべき要措置管理区域の場所及び実施措置の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図

(令元規則三・追加)

(軽微な変更)

第四十八条の三十九の四 条例第八十一条の九第三項の規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

一 実施措置の着手予定時期の変更

二 実施措置の完了予定時期に係る変更であって、条例第八十一条の九第一項本文の規定により知事が示した措置を講ずべき期限までのもの

三 基準不適合土壌、管理有害物質又は管理有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透及び地下水汚染の拡大を防止するために講ずる措置であって、当該措置と同等以上の効果を有するもの

(令元規則三・追加)

(変更後の汚染除去等計画の提出)

第四十八条の四十 条例第八十一条の九第三項の汚染除去等計画の提出は、変更後の同条第一項各号に掲げる事項を記載した変更後の汚染除去等計画書(様式第二十三号の十一の二)を提出して行うものとする。

(令元規則三・追加)

(汚染除去等計画の変更の命令)

第四十八条の四十一 条例第八十一条の九第四項の規定による命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。

(平二二規則三六・全改、令元規則三・旧第四十八条の四十繰下・一部改正)

(実施措置に係る技術的基準)

第四十八条の四十二 条例第八十一条の九第四項の実施措置に関する技術的基準は、次条及び第四十八条の四十四までに定めるところによる。

(平二二規則三六・全改、令元規則三・旧第四十八条の四十一繰下・一部改正)

2 前項に定めるもののほか、次に定めるところにより、実施措置を講じるものとする。

一 特定有害物質土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置管理区域内の帯水層に接する場合にあっては、土地の形質の変更の施行方法が知事が別に定める基準に適合していること。

二 前号に定めるもののほか、基準不適合土壌、管理有害物質又は管理有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透及び地下水汚染の拡大を防止するために必要な措置を講ずること。

三 要措置管理区域外から搬入された土壌を使用する場合にあっては、知事が別に定める方法により当該土壌の管理有害物質による汚染状態を調査し、把握すること。

四 要措置管理区域の指定に係る土壌汚染状況調査と一の土壌汚染状況調査により指定された他の要措置管理区域から搬出された汚染土壌を使用する場合にあっては、当該土壌の使用に伴い、人の健康に係る被害が生ずるおそれがないようにすること。

(平二二規則三六・追加、令元規則三・一部改正)

(廃棄物埋立護岸において造成された土地における実施措置)

第四十八条の四十四 次に掲げる基準に従い港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第九号の二に掲げる廃棄物埋立護岸において造成された土地であって、同条第一項に規定する港湾管理者が管理するものについては、実施措置が講じられている土地とみなす。

一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準又は同法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準若しくは同法第十二条の二第一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準

二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十条第二項第四号の基準

(平二二規則三六・追加、令元規則三・一部改正)

(実施措置を講ずべき旨の命令)

第四十八条の四十五 条例第八十一条の九第八項の命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。

(令元規則三・全改)

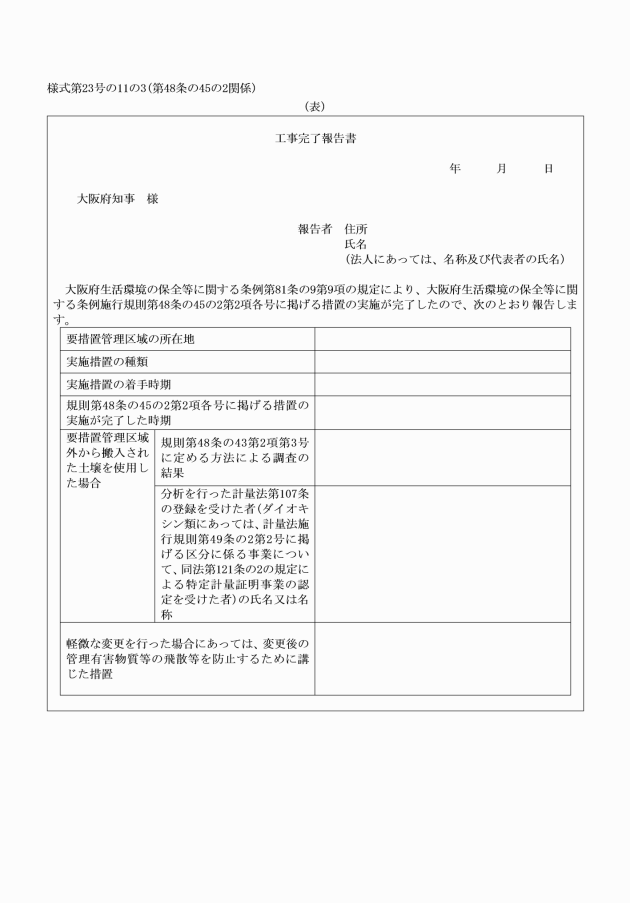

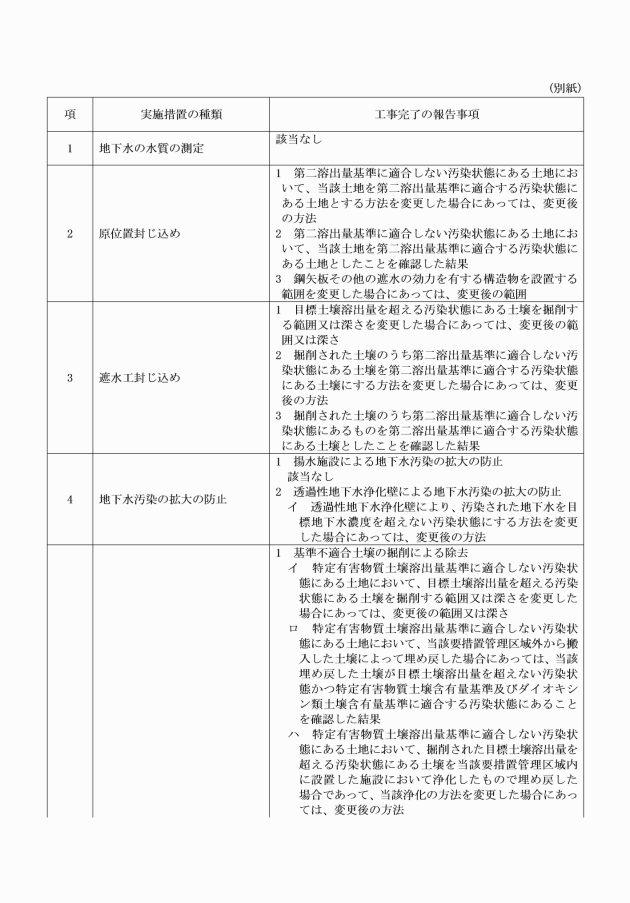

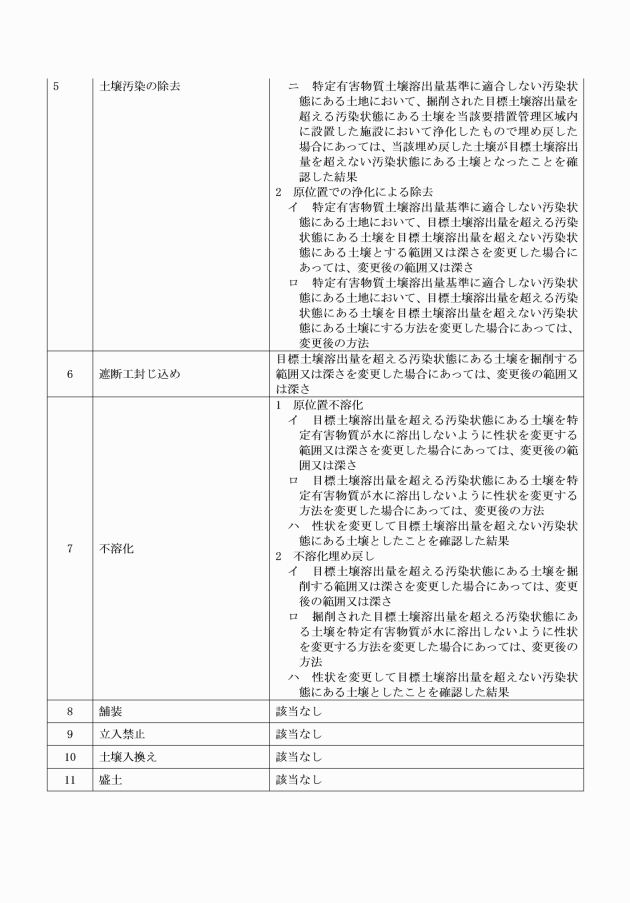

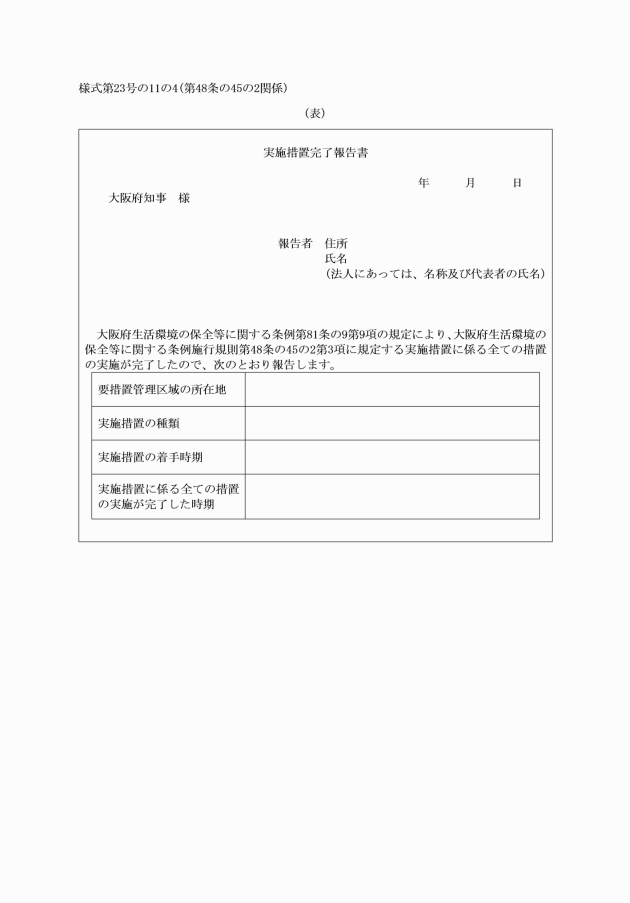

(工事完了の報告及び実施措置完了の報告に係る手続)

第四十八条の四十五の二 条例第八十一条の九第九項の報告は、次項から第四項までに定めるところにより行うものとする。

2 次の各号に掲げる措置の実施が完了した場合において、工事完了報告書(様式第二十三号の十一の三)を提出して行うものとする。

一 別表第十八の九の二の項の原位置封じ込めに係る措置の実施のうち、同項下欄のイからチまでの実施が完了した場合

二 別表第十八の九の三の項の遮水工封じ込めに係る措置の実施のうち、同項下欄のイからチまでの実施が完了した場合

五 別表第十八の九の六の項の遮断工封じ込めに係る措置の実施のうち、同項下欄のイからチまでの実施が完了した場合

3 実施措置に係る全ての措置の実施が完了した場合には、実施措置完了報告書(様式第二十三号の十一の四)を提出して行うものとする。

4 前二項の報告書には、実施措置が講じられた要措置管理区域の場所及び実施措置の施行方法を明らかにした書類及び図面を添付しなければならない。

(令元規則三・追加)

(要措置管理区域内における土地の形質の変更の禁止の例外)

第四十八条の四十六 条例第八十一条の十第二号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一 次のいずれにも該当しない行為

イ 実施措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。

ロ 土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積の合計が十平方メートル以上であり、かつ、その深さが五十センチメートル以上(地表から一定の深さまでに帯水層がない旨の知事の確認を受けた場合にあっては、当該一定の深さより一メートル浅い深さ以上)であること。

ハ 土地の形質の変更であって、その深さが三メートル以上(ロの確認を受けた場合にあっては、当該一定の深さより一メートル浅い深さ以上)であること。

二 土壌汚染の状況その他の必要な情報を把握するために行う土壌の採取及び測定に係るボーリング又は観測井を設けるために行うボーリングであって、次のいずれにも該当すること。

イ 基準不適合土壌、管理有害物質若しくは管理有害物質を含む液体のボーリング孔への流出を防止するために必要な措置が講じられているもの

ロ 掘削に当たって水等を用いる場合にあっては、当該水等により基準不適合土壌、管理有害物質若しくは管理有害物質を含む液体の飛散等及び地下への浸透を防止するために必要な措置が講じられているもの

三 実施措置と一体として行われる土地の形質の変更であって、その施行方法が第四十八条の四十三第二項第一号の知事が別に定める基準に適合する旨の知事の確認を受けたもの

四 次のいずれかに該当する要措置管理区域内における土地の形質の変更であって、その施行方法が第四十八条の四十三第二項第一号の基準に適合する旨の知事の確認を受けたもの

イ 別表第十八の七の一の項の上欄に掲げる土地に該当する要措置管理区域であって、地下水の水質の測定が講じられているもの

ニ 別表第十八の七の一の項から六の項までの上欄に掲げる土地に該当する要措置管理区域であって、地下水汚染の拡大の防止が講じられているもの

(平二二規則三六・追加、令元規則三・一部改正)

(土地の形質の変更の例外)

第四十八条の四十六の二 一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の要措置管理区域の間において、一の要措置管理区域から搬出された汚染土壌を他の要措置管理区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させる場合にあっては、当該土地の形質の変更は、当該汚染土壌が当該他の要措置管理区域に搬入された日から六十日以内に終了するものとする。

(令元規則三・追加)

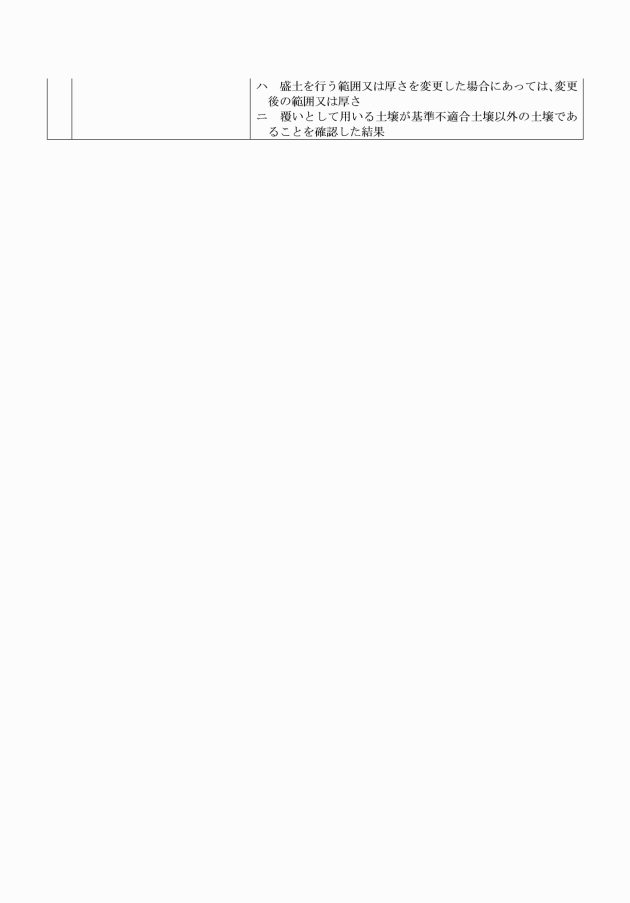

(帯水層の深さに係る確認の申請)

第四十八条の四十七 第四十八条の四十六第一号ロの確認を受けようとする者は、帯水層の深さに係る確認申請書(様式第二十三号の十二)を提出しなければならない。

2 前項の帯水層の深さに係る確認申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一 地下水位を観測するための要措置管理区域内の井戸の構造図

二 前号の井戸を設置した地点を明らかにした当該要措置管理区域の図面

三 観測された地下水位のうち最も浅いものにおける地下水を含む帯水層の深さを定めた理由を説明する書類

3 知事は、第一項の申請があったときは、前項第一号の井戸を設置した地点及び当該地点に当該井戸を設置した理由並びに同号に規定する観測の結果からみて同項第三号の帯水層の深さを定めた理由が相当であると認められる場合に限り、第四十八条の四十六第一号ロの確認をするものとする。

4 知事は、第四十八条の四十六第一号ロの確認をする場合において、当該確認に係る地下水位及び帯水層の深さの変化を的確に把握するため必要があると認めるときは、当該確認に、当該地下水位及び帯水層の深さを知事に定期的に報告をすることその他の条件を付することがある。

5 知事は、第四十八条の四十六第一号ロの確認をした後において、前項の報告その他の資料により当該確認に係る要措置管理区域において当該確認に係る深さまで帯水層が存在しないと認められなくなったとき、又は同項の報告がなかったときは、遅滞なく、当該確認を取り消し、その旨を当該確認を受けた者に通知するものとする。

(平二二規則三六・追加、令元規則三・一部改正)

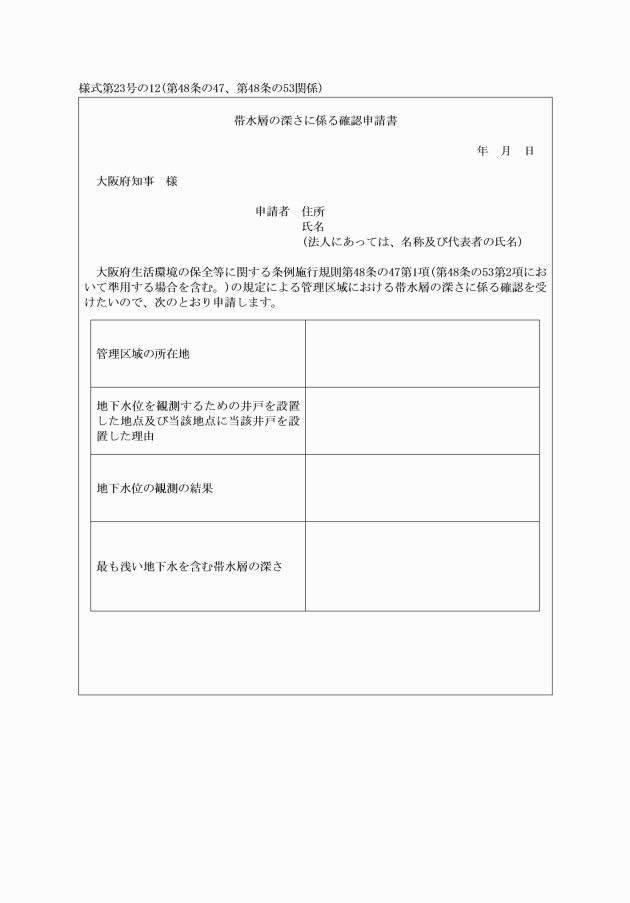

(土地の形質の変更に係る確認の申請)

第四十八条の四十八 第四十八条の四十六第三号の確認を受けようとする者は、実施措置と一体として行われる土地の形質の変更の確認申請書(様式第二十三号の十三)を提出しなければならない。

2 前項の実施措置と一体として行われる土地の形質の変更の確認申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

一 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした要措置管理区域の図面

二 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図

3 知事は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る土地の形質の変更が次に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる場合に限り、第四十八条の四十六第三号の確認をするものとする。

一 当該申請に係る土地の形質の変更とそれと一体として行われる実施措置との間に一体性が認められること。

二 当該申請に係る土地の形質の変更の施行方法が第四十八条の四十三第二項第一号の知事が別に定める基準に適合していること。

三 当該申請に係る土地の形質の着手予定日及び完了予定日が条例第八十一条の九第一項の期限に照らして適当であると認められること。

(平二二規則三六・追加、平二二規則六七・令元規則三・一部改正)

(土地の形質の変更の施行方法に係る確認の申請)

第四十八条の四十九 第四十八条の四十六第四号の確認を受けようとする者は、地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更の確認申請書(様式第二十三号の十三の二)を提出しなければならない。

2 前項の地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更の確認申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした要措置管理区域の図面

二 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図

3 知事は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る土地の形質の変更の施行方法が第四十八条の四十三第二項第一号の知事が別に定める基準に適合していると認められる場合に限り、第四十八条の四十六第四号の確認をするものとする。

(平二二規則三六・追加、令元規則三・一部改正)

(要届出管理区域の指定の公示)

第四十八条の五十 条例第八十一条の十二第四項において準用する条例第八十一条の八第二項の規定による条例第八十一条の十二第一項の規定による指定並びに同条第二項及び第三項の規定による解除の公示は、当該指定及び解除をする旨、当該要届出管理区域、当該要届出管理区域において土壌の汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準又はダイオキシン類土壌含有量基準に適合していない管理有害物質の種類、次の各号に掲げる事項並びに指定の解除の公示の場合にあっては当該要届出管理区域において講じられた汚染の除去等の措置を明示して、大阪府公報に登載して行うものとする。この場合において、当該要届出管理区域の明示については、第四十八条の三十五後段の規定を準用する。

一 自然由来特例区域(要届出管理区域(自然由来盛土等に使用した土壌がある区域を含む。)であって当該要届出管理区域内の土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が専ら自然に由来すると認められるもの(当該土地の土壌の第二種特定有害物質(令第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準又は特定有害物質土壌含有量基準に適合せず、かつ、第二溶出量基準に適合するものに限る。)をいう。)にあっては、その旨(自然由来盛土等に使用した土壌がある区域である場合にあっては、その旨を含む。)

二 埋立地特例区域(要届出管理区域であって、当該要届出管理区域内の土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものであって、次の要件のいずれにも該当すると認められるものをいう。)にあっては、その旨

イ 昭和五十二年三月十五日以降に公有水面埋立法による埋立て若しくは干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)又は大正十一年四月十日から昭和五十二年三月十四日までに同法による埋立て若しくは干拓の事業により造成が開始された土地(当該土地の土壌の第一種特定有害物質、第三種特定有害物質、令第一条第五号に掲げる特定有害物質及びダイオキシン類による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準及びダイオキシン類土壌含有量基準に適合する土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)に限る。)であって、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合するもの

ロ 土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が人為等に由来するおそれがない土地であること、当該汚染状態が人為等に由来するおそれがある土地であって、第四十八条の五の二第一号に掲げる土地の区分に分類した土地であること又は土壌汚染状況調査その他第四十八条の五から第四十八条の十七までに定める方法に準じた方法により調査した結果、当該汚染状態が人為等に由来する土地でないと認められるもの

三 埋立地管理区域(要届出管理区域であって、当該要届出管理区域内の土地が公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地として次の要件のいずれかに該当すると認められるものをいう。)にあっては、その旨

イ 工業専用地域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する地域をいう。以下同じ。)内にある土地

四 臨海部特例区域(要届出管理区域であって、条例第八十一条の十三第一項第一号の土地の形質の変更の施行及び管理に関する方針(以下「施行管理方針」という。)の確認に係る土地の区域をいう。以下同じ。)にあっては、その旨

(平二二規則三六・追加、平二三規則一二四・令元規則三・令二規則一一二・一部改正)

(要届出管理区域内における土地の形質の変更の届出)

第四十八条の五十一 条例第八十一条の十三第一項の規定による届出は、要届出管理区域内における土地の形質の変更届出書(様式第二十三号の十三の三)を提出して行うものとする。

2 前項の要届出管理区域内における土地の形質の変更届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした要届出管理区域の図面

二 土地の形質の変更をしようとする要届出管理区域の状況を明らかにした図面

三 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図

四 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面

六 自然由来等要届出管理区域(条例第八十一条の十八第二項に規定する自然由来等要届出管理区域をいう。以下同じ。)から搬出された自然由来等土壌(同項に規定する自然由来等土壌をいう。以下同じ。)を使用する場合にあっては、次に掲げる書類及び図面

イ 当該自然由来等要届出管理区域が要届出管理区域であって、当該土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものであることを明らかにした書類

ロ 当該自然由来等要届出管理区域内の土地の土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面

ハ 土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、自然由来等要届出管理区域から搬出された自然由来等土壌を使用することについての当該土地の所有者等の同意書

(平二二規則三六・追加、令元規則三・一部改正)

第四十八条の五十二 条例第八十一条の十三第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 土地の形質の変更を行う要届出管理区域の所在地

三 土地の形質の変更の完了予定日

四 土地の形質の変更の施行中に地下水汚染の拡大が確認された場合における対応方法

五 事故、災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法

六 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしようとするときは、第四十八条の五から第四十八条の十七までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした調査に係る土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者(ダイオキシン類にあっては、計量法施行規則第四十九条の二第二号に掲げる区分に係る事業について、同法第百二十一条の二の規定による特定計量証明事業の認定を受けた者)の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

七 自然由来等要届出管理区域から搬出された自然由来等土壌を使用する場合にあっては、当該自然由来等要届出管理区域の所在地

2 別表第十八の九の一の項第二号、二の項、三の項、四の項第二号、五の項から七の項まで又は十の項第二号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法と同等な方法により、土地の形質の変更をしようとする要届出管理区域内の土地の土壌の管理有害物質による汚染状態を把握した場合にあっては、土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者(ダイオキシン類にあっては、計量法施行規則第四十九条の二第二号に掲げる区分に係る事業について、同法第百二十一条の二の規定による特定計量証明事業の認定を受けた者)の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項を記載することができる。

(平二二規則三六・追加、令元規則三・一部改正)

(施行管理方針の確認の申請)

第四十八条の五十二の二 条例第八十一条の十三第一項第一号の確認を受けようとする土地の所有者等は、次に掲げる事項を記載した施行管理方針に係る確認申請書(様式第二十三号の十三の四)を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 条例第八十一条の十三第一項第一号の施行管理方針の確認に係る要届出管理区域の所在地

三 次条第一項第二号の表の上欄及び中欄に掲げる土地の区分並びに当該土地の区分に応じた施行管理方針の確認に係る土地の形質の変更の施行方法

四 土地の形質の変更の施行及び管理に係る記録及びその保存の方法

五 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が人為等に由来することが確認された場合における対応方法

六 土地の形質の変更の施行中に基準不適合土壌、管理有害物質若しくは管理有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大が確認された場合における対応方法

七 前各号に掲げるもののほか、土地の所有者等が自主的に実施する事項その他知事が必要と認める事項

2 前項の施行管理方針に係る確認申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。

一 施行管理方針の確認に係る土地の周辺の地図

二 施行管理方針の確認に係る土地の場所を明らかにした図面

三 施行管理方針の確認に係る土地が第四十八条の五十二の四及び第四十八条の五十二の五に規定する要件に該当することを証する書類

四 施行管理方針の確認に係る土地を次条第一項第二号の表の上欄及び中欄に掲げる土地に区分した図面

五 申請者が施行管理方針の確認に係る土地の所有者等であることを証する書類

六 施行管理方針の確認に係る土地に申請者以外の所有者等がいる場合にあっては、これらの所有者等全員の当該申請することについての合意を得たことを証する書類

(令元規則三・追加)

(施行管理方針に係る基準)

第四十八条の五十二の三 条例第八十一条の十三第一項第一号の規則で定める基準のうち土地の形質の変更の施行に関する方針の基準は、次のとおりとする。

一 施行管理方針の確認に係る土地を次号の表の上欄及び中欄に掲げる土地に区分すること。

施行管理方針の確認に係る土地 | 土地の土壌の汚染状態が人為等に由来するおそれがない土地又は第四十八条の五の二第一号若しくは第二号に掲げる土地 | 土地の形質の変更の施行方法 |

一 土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が自然に由来する土地 | 人為等に由来するおそれがない土地又は第四十八条の五の二第一号に掲げる土地 | 第四十八条の五十六第二号から第四号までに定める基準に適合する施行方法 |

第四十八条の五の二第二号に掲げる土地 | 第四十八条の五十六各号に定める基準に適合する施行方法 | |

二 土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が昭和五十二年三月十五日以降に公有水面埋立法による埋立て若しくは干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)又は大正十一年四月十日から昭和五十二年三月十四日までに公有水面埋立法による埋立て若しくは干拓の事業により造成が開始された土地(当該土地の土壌の第一種特定有害物質、第三種特定有害物質、令第一条第五号に掲げる特定有害物質及びダイオキシン類による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準及びダイオキシン類土壌含有量基準に適合する土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)に限る。)の土壌に由来する土地であって、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合する土地 | 人為等に由来するおそれがない土地又は第四十八条の五の二第一号に掲げる土地 | 第四十八条の五十六第二号から第四号までに定める基準に適合する施行方法 |

三 土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が大正十一年四月十日以降に公有水面埋立法による埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(二の項を除く。)の土壌に由来する土地 | 第四十八条の五の二第二号に掲げる土地 | 第四十八条の五十六第一号ロの知事が別に定める基準に適合する施行方法及び第四十八条の五十六第二号から第四号までに定める基準に適合する施行方法 |

四 土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が大正十一年四月九日以前に埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地の土壌に由来する土地 | 人為等に由来するおそれがない土地又は第四十八条の五の二第一号若しくは第二号に掲げる土地 | 第四十八条の五十六各号に定める基準に適合する施行方法 |

2 条例第八十一条の十三第一項第一号の規則で定める基準のうち土地の形質の変更の管理に関する方針の基準は、次のとおりとする。

一 土地の形質の変更(第四十八条の五十三に定める土地の形質の変更を除く。以下この号において同じ。)を行う者は、次に掲げる事項を記録し、土地の所有者等は、当該記録をその作成の日から五年間保存すること。

イ 土地の形質の変更の種類

ロ 土地の形質の変更の場所

ハ 土地の形質の変更の施行方法

ニ 土地の形質の変更の着手日及び完了日(土地の形質の変更を施行中である場合にあっては完了予定日)

ホ 土地の形質の変更の範囲及び深さ

ヘ 土地の形質の変更の施行中の基準不適合土壌、管理有害物質若しくは管理有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大の有無及び飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大を確認した場合にあっては、当該飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大を防止するために実施した措置

ト 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の管理有害物質による汚染状態

(令元規則三・追加)

(汚染が専ら自然又は専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものに係る要件)

第四十八条の五十二の四 条例第八十一条の十三第一項第一号イの規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が専ら自然に由来するものとして次の要件のいずれにも該当すると認められること。

イ 施行管理方針の確認に係る土地を含む要届出管理区域の指定に係る管理有害物質の種類が第二種特定有害物質(令第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)であること。

ロ 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が地質的に同質な状態で広がっていること。

ハ 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合するものであること。

ニ 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂及び人為等に由来するおそれがない土地、土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するおそれがない土地であって、第四十八条の五の二第一号若しくは第二号に掲げる土地又は土壌汚染状況調査若しくは第四十八条の五から第四十八条の十七までに定める方法に準じた方法により調査した結果、土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂及び人為等に由来する土地でないと認められる土地であること。

二 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして次の要件のいずれにも該当すると認められること。

イ 水面埋立てに用いられた土砂が次のいずれかに該当すること。

(1) 大正十一年四月十日以降に公有水面埋立法による埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)であって、当該造成時の水面埋立てに用いられた土砂であること。

(2) 大正十一年四月九日以前に水面の埋立て又は干拓の事業により造成が開始されたことが明らかな土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)であって、当該造成時の水面埋立てに用いられた土砂であること。

ロ 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が人為等に由来するおそれがない土地、第四十八条の五の二第一号若しくは第二号に掲げる土地又は土壌汚染状況調査若しくは第四十八条の五から第四十八条の十七までに定める方法に準じた方法により調査した結果、人為等に由来する土地でないと認められる土地であること。

(令元規則三・追加)

(条例第八十一条の十三第一項第一号ロの規則で定める要件)

第四十八条の五十二の五 条例第八十一条の十三第一項第一号ロの規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

二 施行管理方針の確認に係る土地から海域までの間の地下水の下流側に工業専用地域等以外の地域がないこと。

(令元規則三・追加)

(要届出管理区域内における土地の形質の変更の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

第四十八条の五十三 条例第八十一条の十三第一項第二号の規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

一 次のいずれにも該当しない行為

イ 汚染の除去等の措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。

ロ 土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積の合計が十平方メートル以上であり、かつ、その深さが五十センチメートル以上(地表から一定の深さまでに帯水層がない旨の知事の確認を受けた場合にあっては、当該一定の深さより一メートル浅い深さ以上)であること。

ハ 土地の形質の変更であって、その深さが三メートル以上(ロの知事の確認を受けた場合にあっては、当該一定の深さより一メートル浅い深さ以上)であること。

ニ 他の自然由来等要届出管理区域内の土地の形質の変更に自然由来等要届出管理区域内の自然由来等土壌を、自ら使用し、若しくは他人に使用させるために、当該自然由来等要届出管理区域内で土地の形質の変更を行うこと又は一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の要届出管理区域の間において、他の要届出管理区域内の土地の形質の変更に一の要届出管理区域から搬出された汚染土壌を、自ら使用し、若しくは他人に使用させるために、当該要届出管理区域内で土地の形質の変更を行うこと。

ホ 自然由来等要届出管理区域内の自然由来等土壌を、他の自然由来等要届出管理区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、若しくは他人に使用させること又は一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の要届出管理区域の間において、一の要届出管理区域から搬出された汚染土壌を他の要届出管理区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、若しくは他人に使用させること。

二 土壌汚染の状況その他の必要な情報を把握するために行う土壌の採取及び測定に係るボーリング又は観測井を設けるために行うボーリングであって、次のいずれにも該当すること。

イ 基準不適合土壌又は管理有害物質のボーリング孔への流出を防止するために必要な措置が講じられているもの

ロ 掘削に当たって水等を用いる場合にあっては、当該水等により基準不適合土壌、管理有害物質又は管理有害物質を含む液体の飛散等及び地下への浸透を防止するために必要な措置が講じられているもの

三 土地の形質の変更であって、その施行方法が第四十八条の四十三第二項第一号の知事が別に定める基準に適合する旨の知事の確認を受けたもの

4 第四十八条の四十六第一号ロの確認に係る要措置管理区域が条例第八十一条の十二第一項の規定により要届出管理区域として指定された場合においては、当該要届出管理区域は、第一項第一号ロの確認に係る要届出管理区域とみなす。

5 第一項第一号ロの確認に係る要届出管理区域が条例第八十一条の八第一項の規定により要措置管理区域として指定された場合においては、当該要措置管理区域は、第四十八条の四十六第一号ロの確認に係る要措置管理区域とみなす。

(平二二規則三六・追加、平二二規則六七・平二三規則一二四・平二五規則五一・令元規則三・一部改正)

(既に土地の形質の変更に着手している者の届出)

第四十八条の五十四 条例第八十一条の十三第二項の規定による届出は、要届出管理区域内における土地の形質の変更届出書(様式第二十三号の十三)を提出して行うものとする。

2 第四十八条の五十一第二項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条中「をしようとする」とあるのは、「をしている」と読み替えるものとする。

(平二二規則三六・追加、令元規則三・一部改正)

(非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者の届出)

第四十八条の五十五 条例第八十一条の十三第三項の規定による届出は、要届出管理区域内における土地の形質変更届出書(様式第二十三号の十三の三)を提出して行うものとする。

2 第四十八条の五十一第二項及び第三項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条中「をしようとする」とあるのは、「をした」と読み替えるものとする。

(平二二規則三六・追加、令元規則三・一部改正)

(施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出)

第四十八条の五十五の二 条例第八十一条の十三第四項の届出は、施行管理方針の確認を受けた土地内における土地の形質の変更届出書(様式第二十三号の十三の五)を提出して行うものとする。

2 前項の施行管理方針の確認を受けた土地内における土地の形質変更届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一 条例第八十一条の十三第四項の期間の開始の日から当該期間の終了の日までの間に行った土地の形質の変更ごとに施行管理方針の確認に係る土地の土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面

二 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図

四 自然由来等要届出管理区域から搬出された自然由来等土壌を使用した場合にあっては、次に掲げる書類及び図面

イ 当該自然由来等要届出管理区域が要届出管理区域であって、当該土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものであることを明らかにした書類

ロ 当該自然由来等要届出管理区域内の土地の土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面

ハ 土地の形質の変更をした者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、自然由来等要届出管理区域から搬出された自然由来等土壌を使用したことについての当該土地の所有者等の同意書

3 第一項の施行管理方針の確認を受けた土地内における土地の形質の変更届出書には、施行管理方針の確認を受けた土地の区域内の土壌の移動又は区域外からの土壌の搬入若しくは区域外への土壌の搬出を行った場合にあっては、当該区域の土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面を添付することができる。

(令元規則三・追加)

(施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出期間)

第四十八条の五十五の三 条例第八十一条の十三第四項の規則で定める期間は、一年とする。

(令元規則三・追加)

(施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出)

第四十八条の五十五の四 条例第八十一条の十三第四項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 土地の形質の変更を行った要届出管理区域の所在地

三 土地の形質の変更の施行方法

四 土地の形質の変更の着手日

五 土地の形質の変更の完了日

六 土地の形質の変更の施行中に基準不適合土壌、管理有害物質若しくは管理有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大の有無及び当該飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大を確認した場合にあっては、次条の届出の日及び飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大を防止するために実施した措置

七 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしたときにあっては、第四十八条の五から第四十八条の十七までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした調査に係る土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者(ダイオキシン類にあっては、計量法施行規則第四十九条の二第二号に掲げる区分に係る事業について、同法第百二十一条の二の規定による特定計量証明事業の認定を受けた者)の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

八 自然由来等要届出管理区域から搬出された自然由来等土壌を使用した場合にあっては、当該自然由来等要届出管理区域の所在地

2 施行管理方針の確認を受けた土地の区域内の土壌の移動又は区域外からの土壌の搬入若しくは区域外への土壌の搬出を行った場合にあっては、その旨、当該土壌の量、当該土壌の移動又は土壌の搬入若しくは土壌の搬出を行った場所並びに第四十八条の四十三第二項第三号に定める方法により、当該土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした調査に係る土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者(ダイオキシン類にあっては、計量法施行規則第四十九条の二第二号に掲げる区分に係る事業について、同法第百二十一条の二の規定による特定計量証明事業の認定を受けた者)の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項を記載することができる。

(令元規則三・追加)

(施行管理方針の確認に係る土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出)

第四十八条の五十五の五 土地の所有者等は、施行管理方針の確認を受けた土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が人為等に由来することが確認された場合又は土地の形質の変更の施行中に基準不適合土壌、管理有害物質若しくは管理有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大が確認された場合は、施行管理方針の確認を受けた土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出書(様式第二十三号の十三の六)により知事に届け出なければならない。

2 前項の施行管理方針の確認を受けた土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出書には、土壌の管理有害物質による汚染状態が人為等に由来することが確認された場所又は基準不適合土壌、管理有害物質若しくは管理有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大が確認された場所を明らかにした図面を添付しなければならない。

(令元規則三・追加)

(施行管理方針の変更の届出)

第四十八条の五十五の六 土地の所有者等は、条例第八十一条の十三第一項第一号の確認を受けた施行管理方針のうち第四十八条の五十二の二第一項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、施行管理方針に係る確認変更届出書(様式第二十三号の十三の四)により知事に届け出なければならない。

2 土地の所有者等は、条例第八十一条の十三第一項第一号の確認を受けた施行管理方針のうち第四十八条の五十二の二第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、前項の施行管理方針に係る確認変更届出書により知事に届け出なければならない。

(令元規則三・追加)

(施行管理方針の廃止の届出)

第四十八条の五十五の七 土地の所有者等は、施行管理方針を廃止しようとするときは、施行管理方針の廃止届出書(様式第二十三号の十三の七)により知事に届け出なければならない。

2 前項の施行管理方針の廃止届出書には、条例第八十一条の十三第四項の期間の開始の日から廃止の日までの間に行った土地の形質の変更ごとに施行管理方針の確認に係る土地の土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面を添付しなければならない。

(令元規則三・追加)

(施行管理方針の確認の取消し)

第四十八条の五十五の八 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第八十一条の十三第一項第一号の確認を取り消すことができる。

一 施行管理方針が第四十八条の五十二の三の基準に適合しなくなったとき。

二 施行管理方針の確認に係る土地が第四十八条の五十二の四及び第四十八条の五十二の五に規定する要件に該当しなくなったとき。

三 土地の形質の変更をした者が条例第八十一条の十三第四項の届出を行わなかったとき。

(令元規則三・追加)

(土地の形質の変更の施行方法に関する基準)

第四十八条の五十六 条例第八十一条の十三第五項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

一 特定有害物質土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要届出管理区域内の帯水層に接する場合にあっては、土地の形質の変更(施行管理方針の確認を受けた土地の形質の変更を除く。この条において同じ。)の施行方法が第四十八条の四十三第二項第一号の知事が別に定める基準に適合すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

イ 第四十八条の五十第一号又は第二号に該当する区域内における土地の形質の変更である場合

ロ 第四十八条の五十第三号に該当する区域内における土地の形質の変更であって、その施行方法が知事が別に定める基準に適合するものである場合

二 前号に定めるもののほか、土地の形質の変更に当たり、基準不適合土壌、管理有害物質又は管理有害物質を含む液体の飛散等を防止するために必要な措置を講ずること。

三 要届出管理区域の指定に係る土壌汚染状況調査と一の土壌汚染状況調査により指定された他の要届出管理区域から搬出された汚染土壌を使用する場合にあっては、当該土壌の使用に伴い、人の健康に係る被害が生ずるおそれがないようにすること。

四 土地の形質の変更を行った後、条例第八十一条の九第四項の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられた場合と同等以上に人の健康に係る被害が生ずるおそれがないようにすること。

(平二二規則三六・追加、平二三規則一二四・令元規則三・一部改正)

(土地の形質の変更の例外)

第四十八条の五十六の二 自然由来等要届出管理区域内の自然由来等土壌を他の自然由来等要届出管理区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させる場合にあっては、当該土地の形質の変更は、当該自然由来等土壌が当該他の自然由来等要届出管理区域に搬入された日から六十日以内に終了するものとする。

2 一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の要届出管理区域の間において、一の要届出管理区域から搬出された汚染土壌を他の要届出管理区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させる場合にあっては、当該土地の形質の変更は、当該汚染土壌が当該他の要届出管理区域に搬入された日から六十日以内に終了するものとする。

(令元規則三・追加)

(台帳)

第四十八条の五十七 台帳は、帳簿及び図面をもって調製する。

2 条例第八十一条の八第一項の規定により要措置管理区域が指定された場合又は条例第八十一条の十二第一項の規定により要届出管理区域が指定された場合にあっては、知事は、当該要措置管理区域又は要届出管理区域(以下「管理区域」という。)に係る前項の帳簿及び図面を調製するものとする。

3 条例第八十一条の八第四項若しくは第五項又は第八十一条の十二第二項若しくは第三項の規定により管理区域の全部又は一部の指定が解除された場合にあっては、知事は、当該管理区域の全部又は一部に係る帳簿及び図面を台帳から消除し、条例第八十一条の八第四項若しくは第五項の規定により同条第一項の規定による指定が解除された要措置管理区域(以下「指定解除要措置管理区域」という。)又は条例第八十一条の十二第二項若しくは第三項の規定により同条第一項の規定による指定が解除された要届出管理区域(以下「指定解除要届出管理区域」という。)(以下「指定解除管理区域」という。)に係る第一項の帳簿及び図面を調製するものとする。

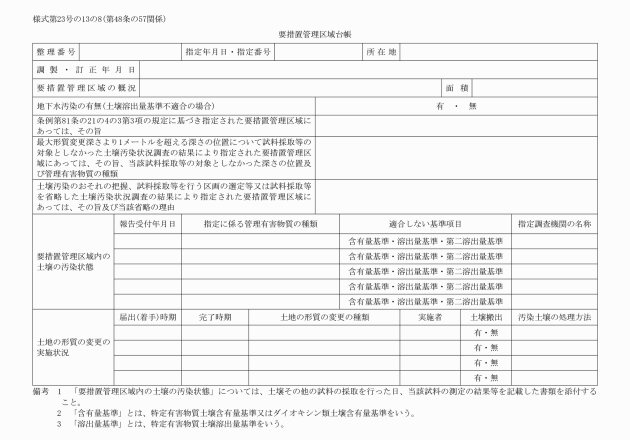

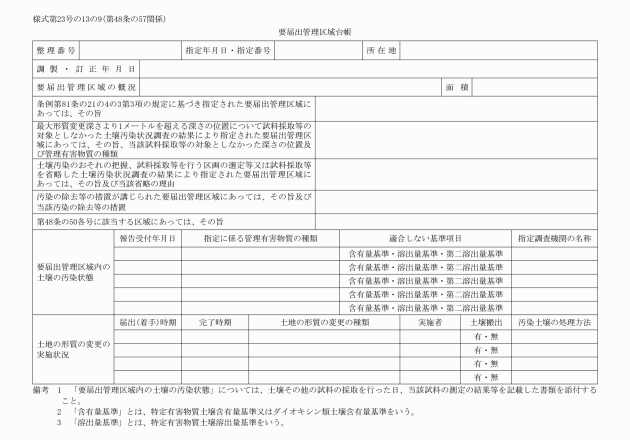

4 第一項の帳簿及び図面であって、管理区域又は指定解除管理区域に関するものは、それぞれ区別して保管するものとする。

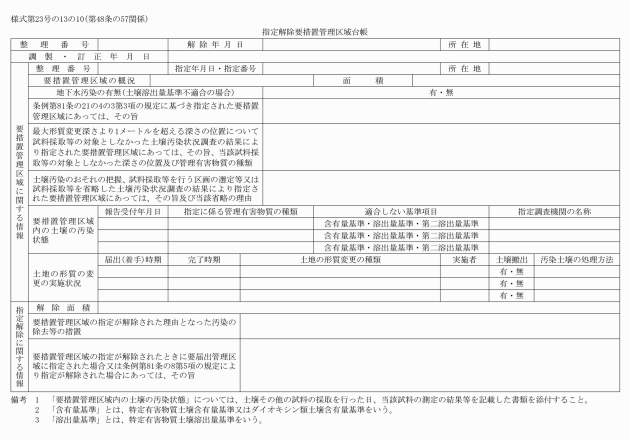

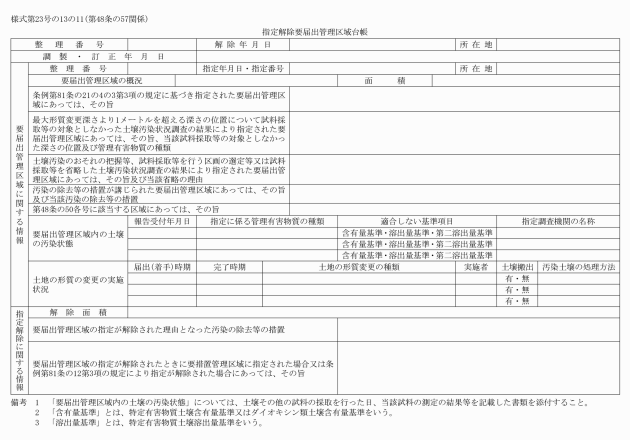

5 第一項の帳簿の様式は、要措置管理区域にあっては要措置管理区域台帳(様式第二十三号の十三の八)、要届出管理区域にあっては要届出管理区域台帳(様式第二十三号の十三の九)、指定解除要措置管理区域にあっては指定解除要措置管理区域台帳(様式第二十三号の十三の十)、指定解除要届出管理区域にあっては指定解除要届出管理区域台帳(様式第二十三号の十三の十一)とする。

6 管理区域に係る第一項の図面は、次に掲げる図面とする。

一 土壌汚染状況調査において土壌その他の試料の採取を行った地点及び管理区域内の土地の土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面

二 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合は当該試料採取等の対象としなかった深さの位置を明らかにした図面

四 汚染の除去等の措置の実施場所及び施行方法を明らかにした図面

五 臨海部特例区域にあっては、次に掲げる図面

イ 施行管理方針の確認に係る土地の場所を明らかにした図面

ロ 施行管理方針の確認に係る土地を第四十八条の五十二の三第一項第二号の表の上欄及び中欄に掲げる土地に区分した図面

ハ 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が人為等に由来することが確認された場合又は土地の形質の変更の施行中に基準不適合土壌、管理有害物質若しくは管理有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透若しくは地下水汚染の拡大が確認された場合にあっては、土壌の管理有害物質による汚染状態が人為等に由来することが確認された場所又は飛散等、地下への浸透若しくは地下水汚染の拡大が確認された場所を明らかにした図面

ニ 施行管理方針の確認を受けた土地の区域内の土壌の移動又は区域外からの土壌の搬入若しくは区域外への土壌の搬出を行った場合であり、第四十八条の五十五の二第三項の規定により図面を添付したときは、当該区域の土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面

六 土地の形質の変更を行った場合にあっては、実施措置又は土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図

八 条例第八十一条の十六第一項の調査を行った場合にあっては、土壌の掘削の対象となる土地の区域(以下「掘削対象地」という。)の土地の土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面

九 管理区域の周辺の地図

7 指定解除管理区域に係る第一項の図面は、次のとおりとする。

一 指定解除管理区域に関する前項各号に掲げる図面

二 指定解除管理区域の範囲を明らかにした図面

三 汚染の除去等の措置に該当する行為の実施場所及び施行方法を明らかにした図面

8 台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 管理区域の指定に係る土壌汚染状況調査の土壌その他の試料の分析の結果

四 管理区域外から搬入された土壌を使用した場合にあっては、第四十八条の四十三第二項第三号に定める方法その他の方法により当該搬入された土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌の分析の結果及びその他の調査の結果に関する事項

五 条例第八十一条の十三第一項第一号の確認を受けた施行管理方針

9 知事は、帳簿の記載事項、図面又は書類に変更があったときは、速やかにこれを訂正する。

(平二二規則三六・追加、平二二規則六七・平二三規則一二四・平三〇規則六二・令元規則三・令二規則一一二・一部改正)

(搬出しようとする土壌の調査)

第四十九条 条例第八十一条の十六第一項の規則で定める方法は、次のいずれかの方法とする。

一 管理区域内の土地の土壌を掘削する前に当該掘削しようとする土壌を調査する方法(次項、次条並びに第四十九条の二の三第三項第一号において「掘削前調査の方法」という。)

二 管理区域内の土地の土壌を掘削した後に当該掘削した土壌を調査する方法(次項、第四十九条の二の二並びに第四十九条の二の三第三項第二号において「掘削後調査の方法」という。)

(平二二規則六七・全改、平二三規則七二・平二三規則一二四・平二九規則一・平三一規則七八・令元規則三・一部改正)

(掘削前調査の方法)

第四十九条の二 指定調査機関は、掘削対象地について、その利用の状況、管理有害物質の製造、使用又は処理(ダイオキシン類にあっては、発生又は処理)の状況、土壌又は地下水の管理有害物質による汚染の概況その他の掘削対象地における土壌の管理有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握するものとする。

一 掘削対象地を含む管理区域の指定に係る土壌汚染状況調査において試料採取等の対象としなかった管理有害物質の種類について、特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準又はダイオキシン類土壌含有量基準に適合していないおそれがあると認められる場合 当該管理有害物質の種類

二 掘削対象地を含む管理区域の指定後に当該管理区域内の土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準又はダイオキシン類土壌含有量基準に適合していないおそれが生じたと認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該管理有害物質の種類

イ 掘削対象地を含む管理区域に係る土地の所有者等が当該管理区域の指定の日から一年ごとに、管理区域に搬入された土壌に係る届出書(様式第二十三号の十三の十二)に、当該管理区域外から土壌が搬入された場合にあっては当該土壌の場所を明らかにした図面を添付して、知事に届け出た場合 当該搬入された土壌の管理有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準又はダイオキシン類土壌含有量基準に適合しないと認められる当該管理有害物質の種類

3 指定調査機関は、掘削対象地を、当該掘削対象地を含む管理区域に係る土壌汚染状況調査において第四十八条の六第一項(第四十八条の七の規定により土壌汚染状況調査の対象地を区画した場合にあっては同条)及び第二項に基づき土壌汚染状況調査の対象地を区画した単位区画(申請に係る調査にあっては、第四十八条の六第一項及び第二項に準じて土壌汚染状況調査の対象地を区画した単位区画)に区画する方法により区画するものとする。

イ 第一種特定有害物質に係る試料採取等を行う場合 前項の規定により掘削対象地を区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して三十メートル間隔で引いた線により分割されたそれぞれの部分(以下この条において「掘削対象三十メートル格子」という。)にある掘削前調査一部対象単位区画のうちいずれか一区画(当該掘削対象三十メートル格子の中心を含む掘削前調査一部対象単位区画がある場合にあっては、当該掘削前調査一部対象単位区画)

(1) 掘削対象三十メートル格子内にある掘削前調査一部対象単位区画の数が六以上である場合 当該掘削対象三十メートル格子内にある掘削前調査一部対象単位区画のうちいずれか五区画

(2) 掘削対象三十メートル格子内にある掘削前調査一部対象単位区画の数が五以下である場合 当該掘削対象三十メートル格子内にあるすべての掘削前調査一部対象単位区画

5 指定調査機関は、前項の規定により試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画の中心(当該掘削対象単位区画において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点)において、次に掲げる土壌の採取を行うものとする。

一 表層の土壌

二 深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌

三 地表から深さ五十センチメートルの土壌

四 深さ一メートルから土壌の掘削の対象となる部分の深さまでの一メートルごとの土壌

五 帯水層の底面の土壌(掘削の対象となる部分の深さの範囲内に帯水層の底面がある場合に限る。)

六 掘削の対象となる部分の深さの土壌

七 汚染のおそれが生じた場所の位置が地表より深い位置にあり、かつ、汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかであると認められる場合にあっては、当該汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌、当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌

一 第二項第三号イの規定により、掘削対象地を含む管理区域の指定後に当該管理区域外から搬入された土壌(土壌の管理有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準又はダイオキシン類土壌含有量基準に適合するものに限る。)について知事に届け出た場合であり、かつ、当該土壌が適切に管理されている場合 当該土壌(浄化等済土壌(汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第五条第二十二号イに規定する浄化等済土壌をいう。以下同じ。)、条例第八十一条の十六第一項の規定による知事が認めた土壌及び第四十八条の四十三第二項第三号に定める方法その他の方法により測定した結果、特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準及びダイオキシン類土壌含有量基準に適合していると認められる土壌を含む。)

三 別表第十八の九の五の項に規定する目標土壌溶出量を超える汚染状態又は特定有害物質土壌含有量基準若しくはダイオキシン類土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を当該管理区域内に設置した施設において浄化し、当該浄化した土壌(当該土壌の管理有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準及びダイオキシン類土壌含有量基準に適合することを確認した場合に限る。)で埋め戻した場合であり、かつ、当該埋め戻した土壌が適切に管理されている場合 当該埋め戻した土壌

9 指定調査機関は、前四項の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌(第一種特定有害物質の量を測定する場合にあっては深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌及び第五項第七号の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌を除き、第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質の量を測定する場合にあっては地表から深さ五十センチメートルの土壌並びに同項第七号の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌を除く。)に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量にあっては第四十八条の八第三項第四号の知事が別に定める方法により、当該土壌(地表から深さ五十センチメートルの土壌並びに第五項第七号の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌を除く。)に含まれる第二種特定有害物質の量にあっては同条第四項第二号の知事が別に定める方法により、当該土壌(深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌、地表から深さ五十センチメートルの土壌並びに第五項第七号の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌を除く。)に含まれるダイオキシン類の量にあっては同条第五項第四号の知事が別に定める方法により、それぞれ測定するものとする。

10 指定調査機関は、第四項第二号の規定により試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画に係る前項の測定において、当該測定に係る土壌の管理有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準又はダイオキシン類土壌含有量基準に適合しなかったときは、当該試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画を含む掘削対象三十メートル格子内にある掘削対象単位区画において、第五項、第六項及び前項の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量にあっては第四十八条の八第三項第四号の知事が別に定める方法により、当該土壌に含まれる第二種特定有害物質の量にあっては同条第四項第二号の知事が別に定める方法により、当該土壌に含まれるダイオキシン類の量にあっては同条第五項第四号の知事が別に定める方法により、それぞれ測定することができる。

(令元規則三・追加、令五規則一五・一部改正)

2 指定調査機関は、掘削対象地を、前条第三項に定める方法により区画し、掘削対象単位区画において土壌の掘削の対象となる部分の深さまで一メートルごとの土壌を掘削するものとする。

3 指定調査機関は、前項の規定により掘削した土壌が混合するおそれのないように、百立方メートル以下ごと(掘削対象地を含む管理区域に係る土壌汚染状況調査において第四十八条の六第二項の規定により隣接する単位区画を一の単位区画とした場合(申請に係る調査にあっては、同項に準じて隣接する単位区画を一の単位区画とした場合)にあっては、百三十立方メートル以下ごと)に区分するものとする。

4 指定調査機関は、前項の規定により区分されたそれぞれの土壌(以下「ロット」という。)について、次に掲げるところにより、試料採取等の対象とするものとする。

イ 第一種特定有害物質に係る試料採取等を行う場合 掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さのロットのうちいずれか一のロット

(1) 掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さのロットの数が六以上である場合 当該掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さのロットのうちいずれか五のロット

(2) 掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さのロットの数が五以下である場合 当該掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さの全てのロット

5 指定調査機関は、前項の規定により試料採取等の対象とされたロットの中心部分(当該ロットにおいて基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分)において掘削直後に、任意の五点の土壌を採取するものとする。

7 指定調査機関は、第五項の規定により採取された五点の土壌を、それぞれ同じ重量混合するものとする。

9 指定調査機関は、前四項の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌(第一種特定有害物質に係る測定を行う場合にあっては、第五項の規定により採取された五点の土壌のうち任意の一点の土壌)に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量にあっては第四十八条の八第三項第四号の知事が別に定める方法により、当該土壌に含まれる第二種特定有害物質の量にあっては同条第四項第二号の知事が別に定める方法により、当該土壌に含まれるダイオキシン類の量にあっては同条第五項第四号の知事が別に定める方法により、それぞれ測定するものとする。

(令元規則三・追加)

(搬出しようとする土壌に係る規則で定める基準に適合する旨の認定)

第四十九条の二の三 条例第八十一条の十六第一項の規定による知事の認定を受けようとする者は、搬出しようとする土壌の基準適合認定申請書(様式第二十三号の十三の十三)を提出しなければならない。

2 前項の搬出しようとする土壌の基準適合認定申請書には、認定を受けようとする範囲及び管理区域内の土地の土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面を添付しなければならない。

3 知事は、第一項の申請があったときは、次の各号に掲げる調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める土壌について、条例第八十一条の十六第一項の規定による認定をするものとする。

一 掘削前調査の方法 第四十九条の二の一第六項の規定により土壌の採取を行わなかった土壌並びに同条第五項、第七項及び第八項の規定により採取され、若しくは混合された土壌のうち連続する二以上の深さにおいて採取された土壌を同条第九項若しくは第十項の規定により測定した結果、その汚染状態が全ての管理有害物質の種類について特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準及びダイオキシン類土壌含有量基準に適合することが明らかになった場合における、当該二以上の土壌を採取した深さの位置の間の部分にある当該測定に係る同条第四項の掘削対象単位区画内の土壌(当該二以上の土壌を採取した深さの位置の間の部分において、土壌汚染状況調査その他の結果、少なくとも一の管理有害物質の種類について特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準又はダイオキシン類土壌含有量基準に適合しないことが明らかとなった土壌を採取した位置を含む場合における当該位置を含む連続する二の土壌を採取した深さの位置の間の部分にある土壌を除く。)

(平二二規則六七・全改、平二三規則七二・平二三規則一二四・平三〇規則六二・一部改正、令元規則三・旧第四十九条の二繰下・一部改正)

(汚染土壌の搬出の届出)

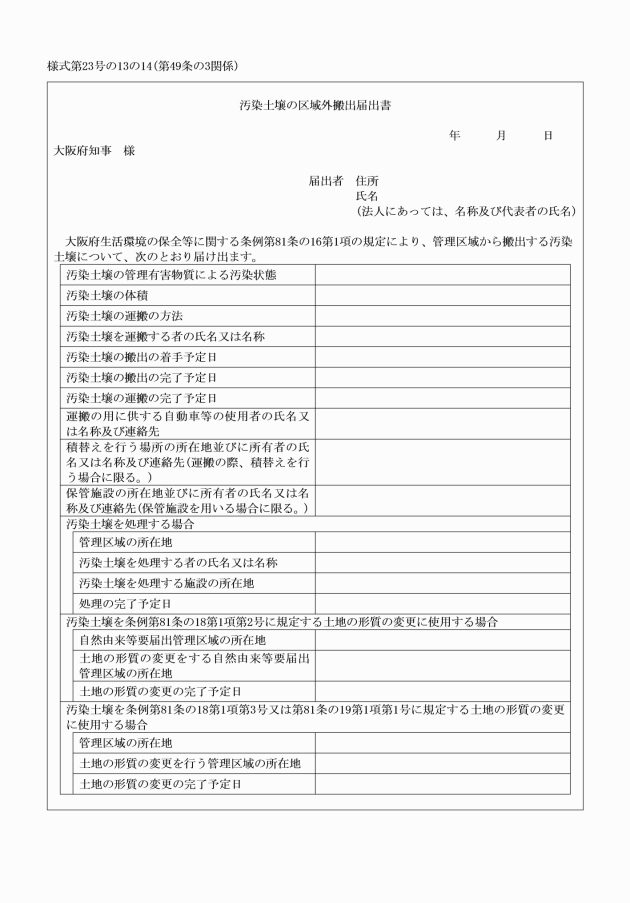

第四十九条の三 条例第八十一条の十六第一項の規定による届出は、汚染土壌の区域外搬出届出書(様式第二十三号の十三の十四)を提出して行うものとする。

2 前項の汚染土壌の区域外搬出届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一 汚染土壌の場所を明らかにした管理区域の図面

二 土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合しない土地とみなされた管理区域において、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により搬出しようとする土壌が第二溶出量基準に適合することが明らかとなった場合にあっては、土壌の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果、当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

三 搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票の写し

四 汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の構造を記した書類

五 運搬の過程において、積替えのために当該汚染土壌を一時的に保管する場合には、当該保管の用に供する施設の構造を記した書類

六 特定有害物質に係る汚染土壌を処理する場合にあっては、次に掲げる書類

イ 特定有害物質に係る汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託したことを証する書類

ロ 特定有害物質に係る汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設(土壌法第二十二条第一項に規定する汚染土壌処理施設をいう。以下同じ。)に関する同項の許可を受けた者の当該許可に係る許可証(汚染土壌処理業に関する省令第十七条第一項に規定する許可証をいう。第四十九条の六第二項第五号ロにおいて同じ。)の写し

七 特定有害物質に係る汚染土壌を条例第八十一条の十八第一項第二号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる書類及び図面

イ 自然由来等要届出管理区域内の自然由来等土壌を、他の自然由来等要届出管理区域(以下「搬出先の自然由来等要届出管理区域」という。)内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させる場所を明らかにした図面

ロ 自然由来等要届出管理区域内及び搬出先の自然由来等要届出管理区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況が第四十九条の七の二に規定する基準に該当することを証する書類

ハ 自然由来等要届出管理区域内及び搬出先の自然由来等要届出管理区域内の土地の地質が第四十九条の七の三に規定する基準に該当することを証する書類

ニ 自然由来等要届出管理区域内及び搬出先の自然由来等要届出管理区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして、第四十九条の七の四に規定する要件に該当することを証する書類

ホ 自然由来等要届出管理区域内の自然由来等土壌を搬出先の自然由来等要届出管理区域内の土地の形質の変更に他人に使用させる場合にあっては、その旨を証する書類

八 特定有害物質に係る汚染土壌を条例第八十一条の十八第一項第三号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる書類及び図面

イ 一の要措置管理区域から搬出された特定有害物質に係る汚染土壌を他の要措置管理区域(以下この号及び第四十九条の六第二項第七号において「搬出先の要措置管理区域」という。)内の土地の形質の変更又は一の要届出管理区域から搬出された特定有害物質に係る汚染土壌を他の要届出管理区域(以下この号及び第四十九条の六第二項第七号において「搬出先の要届出管理区域」という。)内の土地の形質の変更に自ら使用し、若しくは他人に使用させる場所を明らかにした図面

ロ 要措置管理区域及び搬出先の要措置管理区域又は要届出管理区域及び搬出先の要届出管理区域が一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された管理区域であることを証する書類

九 ダイオキシン類に係る汚染土壌を処理する場合にあっては、当該汚染土壌の処理をダイオキシン類に係る汚染土壌を適切に処理することができることを知事が確認した業者(第四十九条の六第二項第六号及び第四十九条の七第十一号において「ダイオキシン類汚染土壌処理業者」という。)に委託したことを証する書類

十 ダイオキシン類に係る汚染土壌を条例第八十一条の十九第一項第一号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる書類及び図面

イ 一の要措置管理区域から搬出されたダイオキシン類に係る汚染土壌を他の要措置管理区域(以下この号及び第四十九条の六第二項第九号において「搬出先の要措置管理区域」という。)内の土地の形質の変更又は一の要届出管理区域から搬出されたダイオキシン類に係る汚染土壌を他の要届出管理区域(以下この号及び第四十九条の六第二項第九号において「搬出先の要届出管理区域」という。)内の土地の形質の変更に自ら使用し、若しくは他人に使用させる場所を明らかにした図面

ロ 要措置管理区域及び搬出先の要措置管理区域又は要届出管理区域及び搬出先の要届出管理区域が一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された管理区域であることを証する書類

(平二二規則六七・全改、平二三規則一二四・平二三規則一二九・平三〇規則六二・令元規則三・一部改正)

第四十九条の四 条例第八十一条の十六条第一項第十号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 汚染土壌の搬出及び運搬の完了予定日

三 汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の使用者の氏名又は名称及び連絡先

四 運搬の際、積替えを行う場合には、当該積替えを行う場所の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先

五 前条第二項第五号の場合における当該保管の用に供する施設(以下「保管施設」という。)の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先

六 汚染土壌を処理する場合にあっては、次に掲げる事項

イ 管理区域の所在地

ロ 処理の完了予定日

七 汚染土壌を条例第八十一条の十八第一項第二号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる事項

イ 自然由来等要届出管理区域の所在地

ロ 当該土地の形質の変更の完了予定日

八 汚染土壌を条例第八十一条の十八第一項第三号又は第八十一条の十九第一項第一号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる事項

イ 管理区域の所在地

ロ 当該土地の形質の変更の完了予定日

(平二二規則六七・全改、平二三規則一二四・令元規則三・一部改正)

(変更の届出)

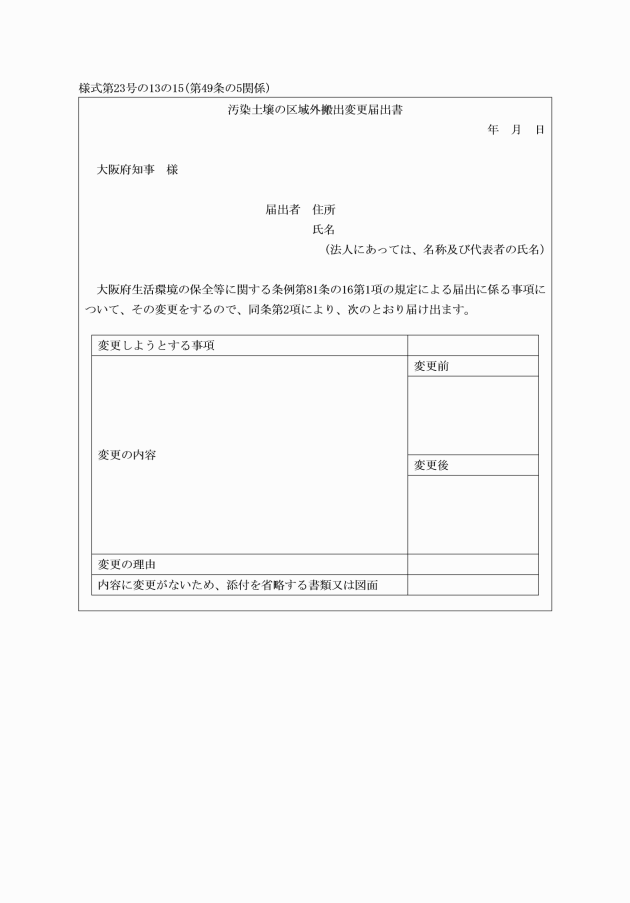

第四十九条の五 条例第八十一条の十六第二項の規定による届出は、汚染土壌の区域外搬出変更届出書(様式第二十三号の十三の十五)を提出して行うものとする。

2 前項の汚染土壌の区域外搬出変更届出書には、第四十九条の三第二項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、既に知事に提出されている当該書類又は図面の内容に変更がないときは、届出書にその旨を記載して当該書類又は図面の添付を省略することができる。

(平二二規則六七・全改、平三〇規則六二・令元規則三・一部改正)

(非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌の搬出をした場合の届出)

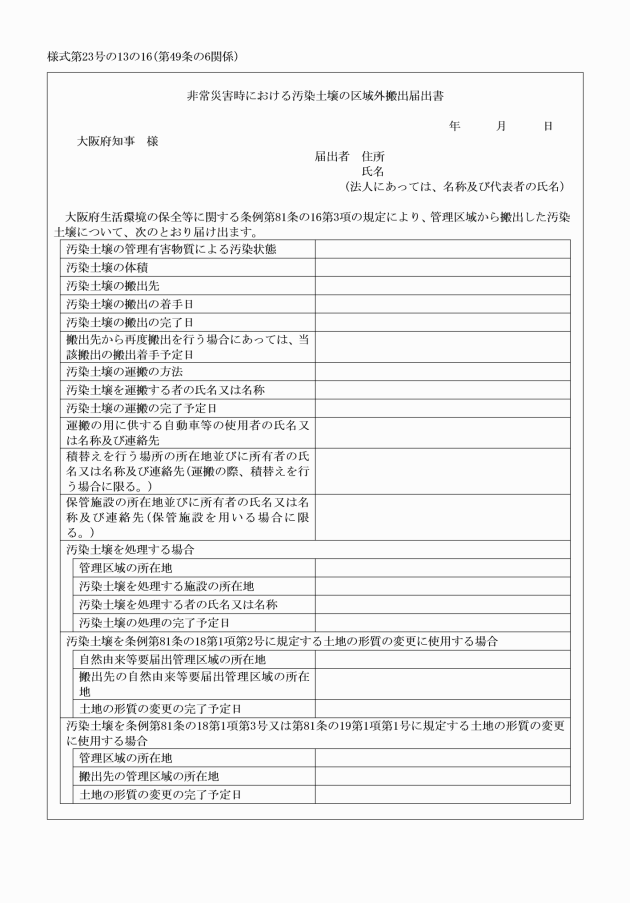

第四十九条の六 条例第八十一条の十六第三項の規定による届出は、非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出書(様式第二十三号の十三の十六)を提出して行うものとする。

2 前項の非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一 汚染土壌の搬出先の場所の状況を示す図面及び写真

二 搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票の写し

三 汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の構造を記した書類

四 保管施設の構造を記した書類

五 特定有害物質に係る汚染土壌の処理を行う場合にあっては、次に掲げる書類

イ 特定有害物質に係る汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託したことを証する書類

ロ 特定有害物質に係る汚染土壌の処理を委託した汚染土壌処理施設に関する土壌法第二十二条第一項の許可を受けた者の当該許可に係る許可証の写し

六 特定有害物質に係る汚染土壌を条例第八十一条の十八第一項第二号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる書類

イ 自然由来等要届出管理区域内の自然由来等土壌を、搬出先の自然由来等要届出管理区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させる場所を明らかにした図面

ロ 自然由来等要届出管理区域内及び搬出先の自然由来等要届出管理区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況が第四十九条の七の二に規定する基準に該当することを証する書類

ハ 自然由来等要届出管理区域内及び搬出先の自然由来等要届出管理区域内の土地の地質が第四十九条の七の三に規定する基準に該当することを証する書類

ニ 自然由来等要届出管理区域内及び搬出先の自然由来等要届出管理区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして、第四十九条の七の四に規定する要件に該当することを証する書類

七 特定有害物質に係る汚染土壌を条例第八十一条の十八第一項第三号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる書類及び図面

イ 一の要措置管理区域から搬出された特定有害物質に係る汚染土壌を搬出先の要措置管理区域内の土地の形質の変更又は一の要届出管理区域から搬出された特定有害物質に係る汚染土壌を搬出先の要届出管理区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、若しくは他人に使用させる場所を明らかにした図面

ロ 要措置管理区域及び搬出先の要措置管理区域又は要届出管理区域及び搬出先の要届出管理区域が一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された管理区域であることを証する書類

八 ダイオキシン類に係る汚染土壌の処理を行う場合にあっては、当該汚染土壌の処理をダイオキシン類汚染土壌処理業者に委託したことを証する書類

九 ダイオキシン類に係る汚染土壌を条例第八十一条の十九第一項第一号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる書類及び図面