近年、保育所(園)や幼稚園、認定こども園などの子ども施設から出る音や送迎時の問題などで、地域とのトラブルがみられるようになっています。

近年、保育所(園)や幼稚園、認定こども園などの子ども施設から出る音や送迎時の問題などで、地域とのトラブルがみられるようになっています。

このような背景を踏まえ、大阪府では、子ども施設における騒音等の苦情を未然防止するために、平成28年度に「子ども施設と地域との共生に向けて 子ども施設環境配慮手引書」(平成29年1月)を作成しました。

この手引書では、子ども施設に寄せられた苦情等をもとに、その対策手法を紹介しており、対応が難しい「音」については、近隣への配慮や対策を効果的に行えるようにその性質についても解説しています。

子ども施設の整備や運営にあたり、ご活用いただくとともに、建築事務所や保護者、地域の皆さまなど、広くお読みいただきたいと思います。

さらに、平成29、30年度には手引書の活用事業として、アンケートや保育園等への聞き取りを実施しました。

※手引書等で紹介する事例は、どの施設でも必ず同じ効果が期待できるものではなく、また、全ての子ども施設が実践しなくてはいけないというものでもありません。

※どのような対応策をとるかは、子ども施設の立地環境や、地域の特徴、保育・教育方針などに応じた方法を選択することが重要です。

平成28年度「子ども施設と地域との共生に向けて 子ども施設環境配慮手引書」(平成29年1月発行)はこちら

平成29、30年度「子ども施設環境配慮手引書 活用事業」はこちら

平成28年度「子ども施設と地域との共生シンポジウム」(平成29年2月21日開催)についてはこちら

子ども施設と地域との共生に向けて 子ども施設環境配慮手引書(平成29年1月発行)

以下のリンクから、この手引書の一括版、または分割版のPDFファイルをダウンロードすることができます。

(1)一括ダウンロード

子ども施設と地域との共生に向けて 子ども施設環境配慮手引書(平成29年1月発行) [PDFファイル/21.54MB]

(2)分割ダウンロード

おもて表紙 [PDFファイル/2.64MB]

目次 [PDFファイル/446KB]

はじめに [PDFファイル/2.02MB]

第1部 子ども施設と「音」 [PDFファイル/3.85MB]

1. 「音」に関する基礎知識

2. 騒音に関する法令・規制

3. 子ども施設で発生する「音」

第2部 子ども施設における苦情・トラブル事例と対応策 [PDFファイル/3.82MB]

1. 「音」に関する苦情・トラブル

2. 「交通」に関する苦情・トラブル

3. その他の苦情・トラブル

第3部 子ども施設と地域との共生のために [PDFファイル/2.86MB]

1. 新しい施設を開設するときに

2. 地域との良好な関係を築くために 苦情等になる前に

3. 苦情等が発生したときに 大きなトラブルに発展させないために

おわりに 子ども施設に関わる皆様へ [PDFファイル/1006KB]

1. 子ども施設の事業者の皆様へ

2. 市町村の方へ

3. 建築事務所の方へ

4. 保護者の方へ

5. 地域の方へ

参考資料 [PDFファイル/606KB]

(1)検討経緯

(2)子ども施設と地域との共生に向けた検討委員会

(3)府内市町村アンケート調査結果

うら表紙 [PDFファイル/2.57MB]

手引書の概要

背景(子ども施設における苦情・トラブル)

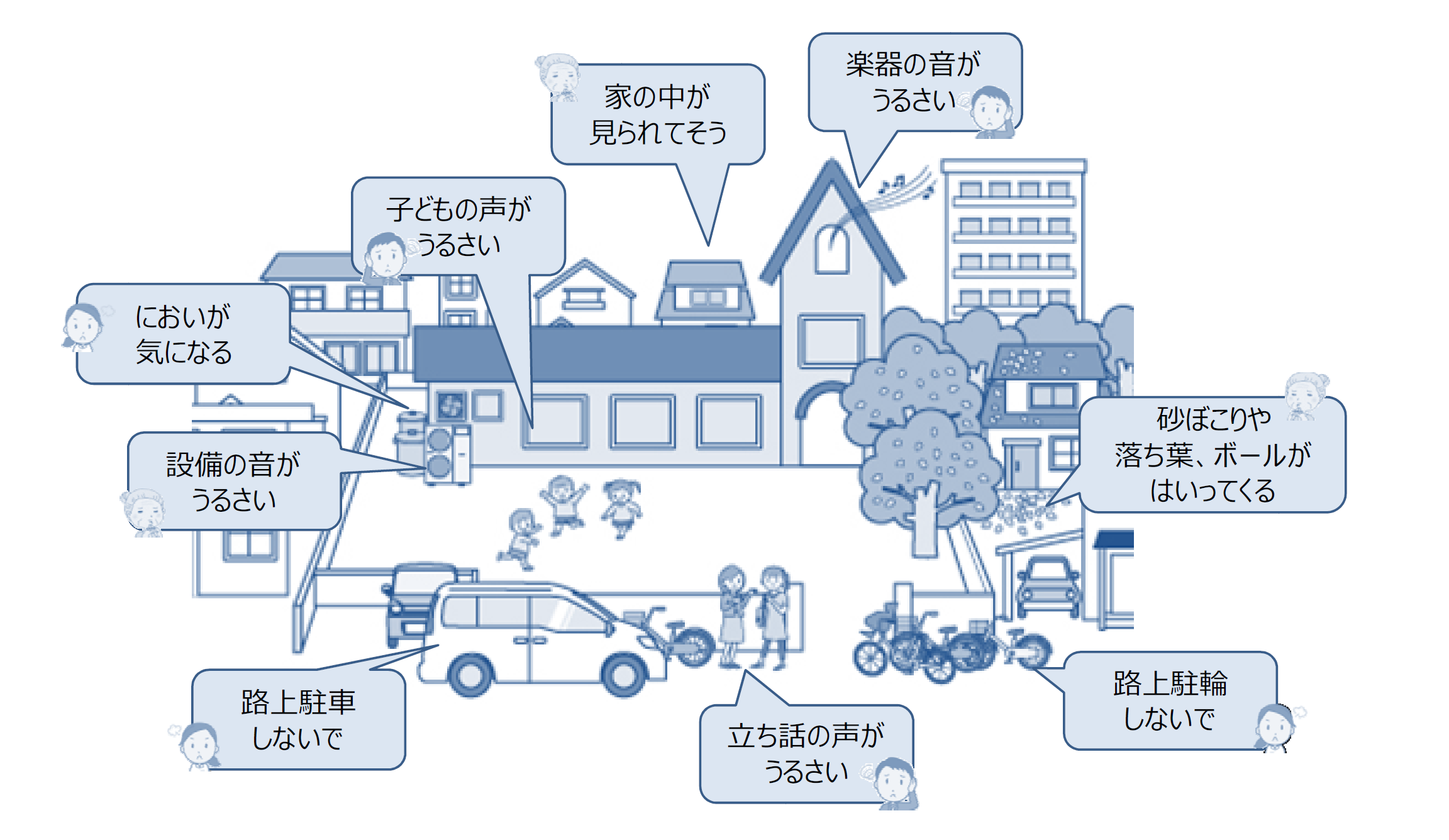

子ども施設や自治体には、子どもの声から送迎の交通に関することなど多岐にわたる苦情等が寄せられていますが、特に「音」については、人によって感じ方が異なるため、いったん苦情・トラブルが発生すると解決に向けて多大な労力や費用が必要となる場合があります。

府内43市町村へのアンケート調査では、33市町村が音に関する何らかの苦情等があったと回答しています。

第1部(子ども施設と「音」)

施設運営上の日常的な音への配慮や対策に役立つ音の基礎知識を紹介。

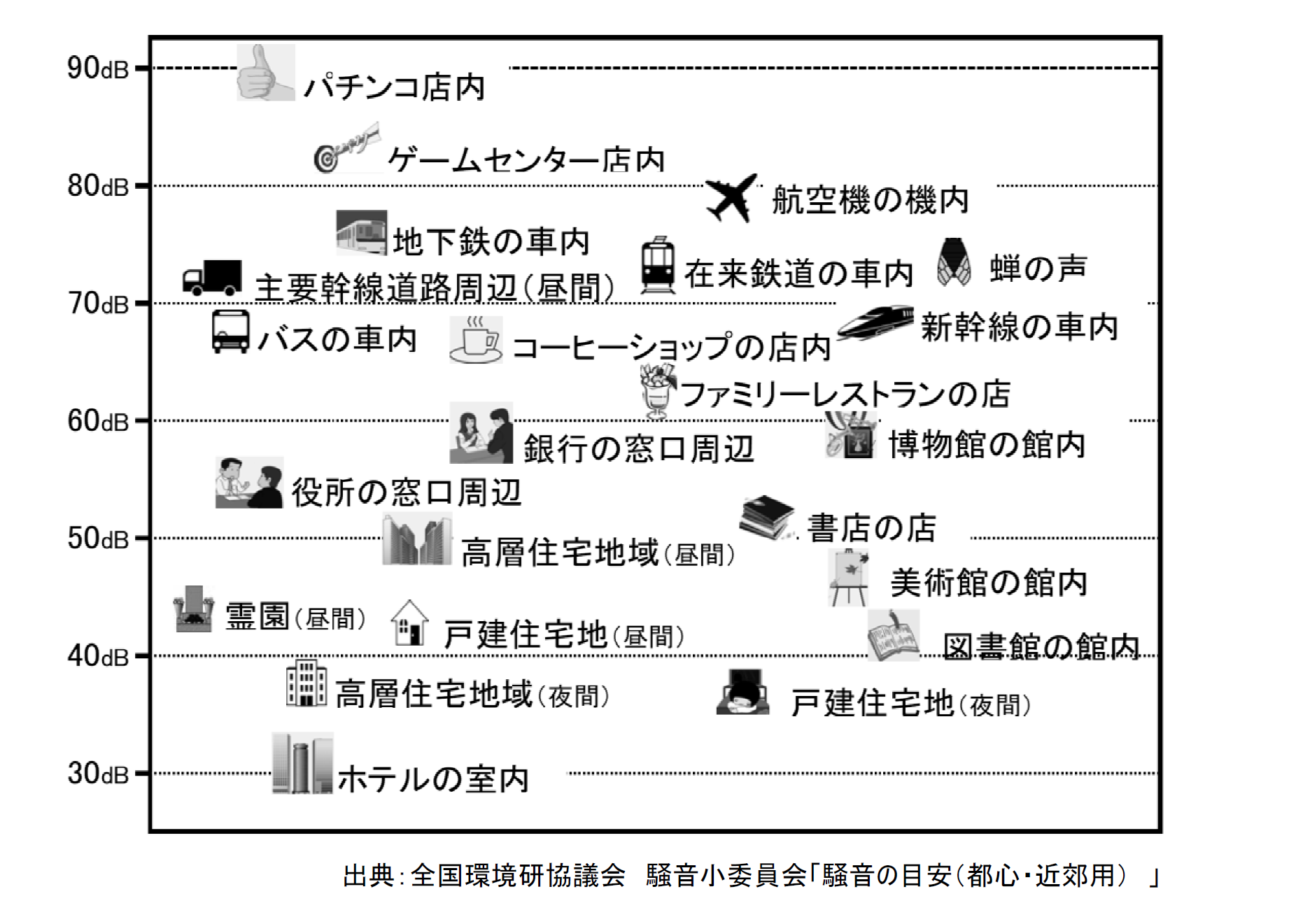

1.「音」に関する基礎知識 (1)音の3要素

(1)音の3要素

大きさ(dB(デシベル))、高さ(Hz(ヘルツ))等

(2)「音」の伝わり方

音は、音源からの距離や障害物(建物、壁、窓等)によって、大きさが減っていく。

2.騒音に関する法令・規制

(1)騒音の環境基準(国、行政上の目標)

(2)騒音の規制(騒音規制法、府生環条例)

3.子ども施設で発生する「音」

(1)子どもの声

園庭遊び時の子どもの声の周波数は、1,000Hzから2,000Hzになることがあり、大人の通常の話声(男性は150から250Hz、女性は250から500Hz程度)と比べても高い。

(2)その他の音

楽器音、放送音、設備音(空調等)、保護者や職員の声

第2部(子ども施設における苦情・トラブル事例と対応策)

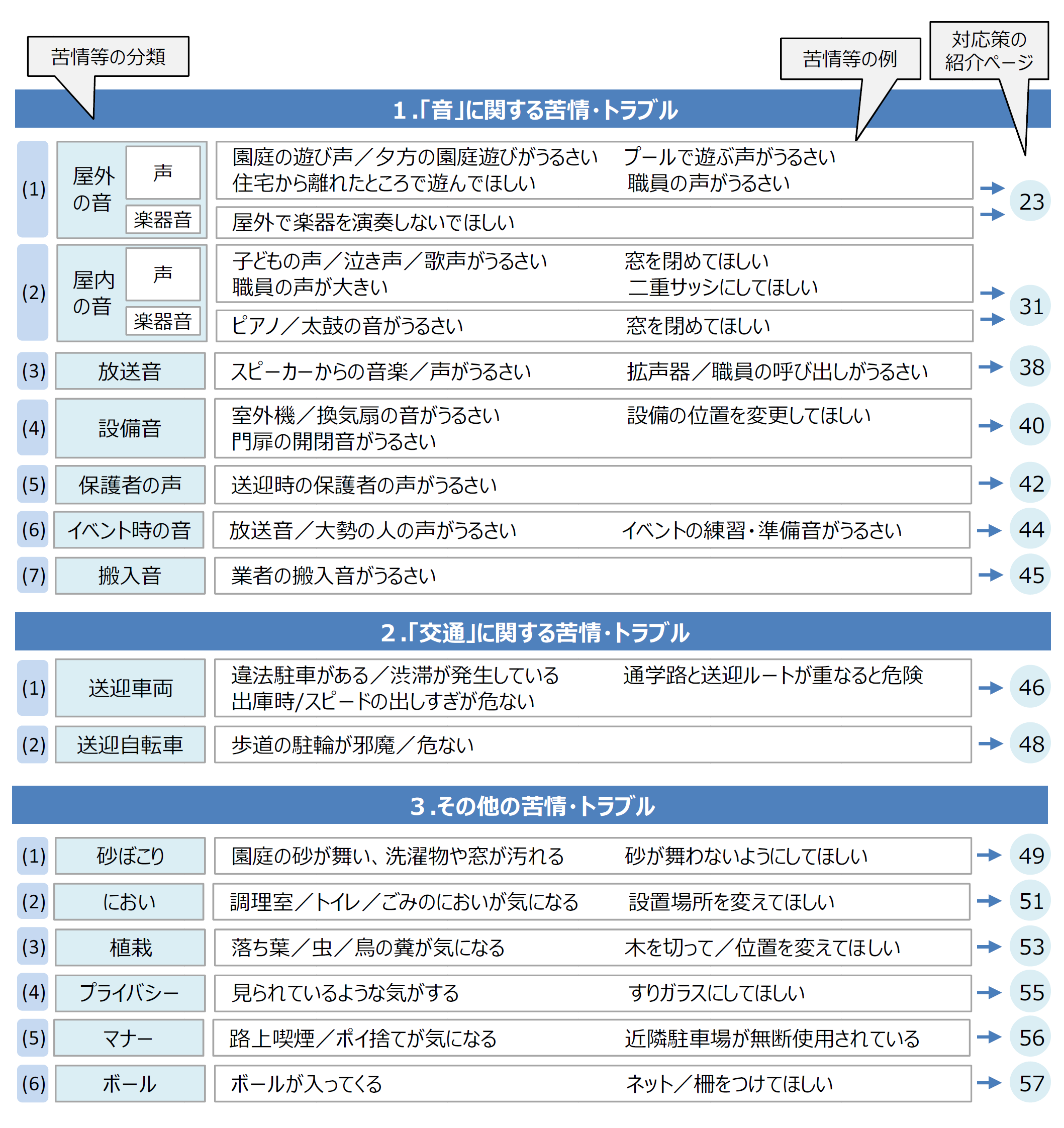

子ども施設からの音(声、楽器音、設備音など)のほか、送迎など交通に関すること、においや砂ぼこりなど、実際に子ども施設に寄せられた苦情等について、分類ごとに対応策を紹介。

対応策は、「新設時の設計段階での取り組み」「新設時または開設後でも対応可能なハード面での取り組み」「運営での取り組み」の3つにわけて紹介。

図表 苦情・トラブルの内容

第3部(子ども施設と地域との共生のために)

子ども施設が地域と共生していくための考え方や姿勢などのポイントを紹介。

1.新しい施設を開設するとき

・地域のことをよく知ろう

・分かりやすさを意識して説明する

・対応を通じて誠意を示す

・地域にとっても必要な場所となる工夫を考える

2.地域との良好な関係を築くために

・子ども施設のことを知ってもらう

・施設への要望や意見を日頃からキャッチできる機会・関係性をつくっておく

・保護者も子ども施設の一員であることを意識してもらう

3.苦情等が発生したときに

(1)苦情対応の基本

・相手の主張、意見をきちんと聞きとる

・ことばにも最大限の注意を払う

・相手の立場にたつ

・初期対応の姿勢を全職員で共有しておく

・対応したという姿勢を見せる

(2)専門家の力を活用する

概要には掲載しきれない情報も多々ありますので、詳細は手引書をご覧ください。

手引書のダウンロードはこちら

「子ども施設と地域との共生シンポジウム」(平成29年2月21日)

平成29年2月21日(火曜日)、「子ども施設と地域との共生シンポジウム」を開催しました。

当日は、来場者のみなさまに手引書をお配りしました。

とても寒い日でしたが、子ども施設を運営されているかたなど291人が参加され、手引書を手に熱心に講演を聴いてくださいました。

シンポジウムでは、まずは、手引書をもとに、子どもの声の特徴や、その特徴にあった対応方法があることなどを解説。

続いて、子ども施設からどのような音がでているのか、あるいは苦情が寄せられた際の対応のあり方について、基調講演を行いました。

さらに、パネルディスカッションでは、さまざまな現場での対応事例の紹介や、質疑応答が行われました。

以下、シンポジウムの概要です。

日時

平成29年2月21日(火曜日) 14時から16時まで

会場

大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター) 7階ホール(大阪市中央区大手前1丁目3番49号)

内容

(1)「子ども施設環境配慮手引書」の紹介

(2) 基調講演「子ども施設の音の問題と苦情等への対応」

橋本 典久氏(八戸工業大学 土木建築工学科、大学院社会基盤工学専攻 教授)

(3) パネルディスカッション「子ども施設と地域との共生に向けて」

コーディネーター:

農野寛治氏(大阪大谷大学 人間社会学部 教授)

パネリスト:

橋本典久氏(八戸工業大学 土木建築工学科、大学院社会基盤工学専攻 教授)

亀井信昭氏(社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 保育部会 副部会長)

北川定行氏 (一般社団法人大阪府私立幼稚園連盟 副理事長)

木村よしひろ氏(設計事務所VANS 代表)

ご来場されたかた、シンポジウムに関わられたみなさまには、どうもありがとうございました!

このページの作成所属

環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 騒音振動グループ

ここまで本文です。

府庁の組織から探す

府庁の組織から探す