「差別と社会」(大阪市立大学名誉教授 野口道彦)

[1] 差別とは何か

差別とは何でしょうか。ある人は「これは、差別だ」といいますが、別の人は「差別ではなくて、区別だ」といって、意見が分かれることがよくあります。この差別と区別の違いの背景には、区別は「しても許されるもの」、差別は「してはいけないもの」というとらえ方があります。

では、1つの行為が、社会的にみて許されるのか、許されないのか。これらは、文化・宗教、価値観などによって大きく違います。また、時代によって大きく変化しています。長いスパンでみれば、過去から現在、未来と、人権のとらえ方は大きく進展しており、今の時代に生きる人が、差別だととらえていないことも、20年、30年後には、差別だととらえられることが起こるでしょう。その点、頭を柔軟にし、感性を磨いておかないと、次世代の人から、「古い、頭が固い」といわれるでしょう。

さて、差別とは、「(1)個人の特性によるのではなく、ある社会的カテゴリーに属しているという理由で、(2)合理的に考えて状況に無関係な事柄に基づいて、(3)異なった(不利益な)取扱いをすること」と定義できます。しかし、このような定義で、ある行為が差別かどうかという判定が、すぐにできるということではありません。

たとえば、「子ども」と「おとな」という区別があります。選挙権は20歳以上の「おとな」にあたえられ、「子ども」にはあたえられていません。これは、あきらかに上記の年齢の違い(1)によって、選挙権をあたえるかどうか異なった取扱い(3)をしています。個人の特性は無視して、政治のことをよく考えている16歳の高校生には選挙権はないが、政治にまったく無関心なおとなにはあたえられるということになります。これを差別と考えるのかどうかは、(2)の、そのような異なった取扱いは合理的なのかどうかの判断にかかっています。

今の日本では、これを差別だという人はごく少数です。つまり、「合理的だ」と考える人が多いからです。でも、なぜ、「合理的だ」と考えるのでしょうか。「法律でそう決まっているからだ」という人もいるでしょう。たしかに、この年齢制限は、法律によって裏打ちされています。しかし、そこで思考をストップさせるのではなく、どうして人々は、これを「合理的」と考えているのか、その根拠は何なのでしょうか、このことを考えてみる必要があります。年齢を、20歳で区切るのはどのような根拠に基づいているのでしょうか。これも、将来、どう変わるか分かりません。少なくとも18歳や16歳に引き下げられていくでしょう。

何かの書類に男か女かチェックする欄が設けられていることが多いですね。なぜ、性別の記載が必要なのでしょうか。最近は、性別の記載について性的マイノリティからの異議申し立てもなされるようになり、行政機関では不必要な性別記載を減らす動きもあります。

また、外国籍の人への参政権付与の問題も重要な政治的課題です。いくつかの自治体の住民投票条例では、定住の外国人に投票資格が認められるようになってきました。しかし、まだ選挙権は日本国籍をもつ人にしかあたえられていません。

このように、ほとんどの人が差別だとみなさない事柄でも、見方を変えれば矛盾しているのではないかと考えられるものもあります。このようなとらえ方は、時代や社会状況などによっても、変わっていきます。では、ほとんどの人が差別とみなさない状況は、なぜ生まれるのでしょうか。

それは、(1)と(3)との関係をつなぐ(2)に、この問題を解く鍵があります。つまり、差別とみなさない側は、(1)と(3)との関係を、理にかなったものだと考えています。逆に、「差別だ」と訴える側は、(1)と(3)との関係を不合理なものだと考えています。

どちらが正しいのか、それは一人の賢人が決めることではありません。

裁判で争うことになれば、世界人権宣言や憲法、さまざまな国際条約などによって判断されることもあるでしょう。しかし、重要なことは、マイノリティの自らの尊厳を守る血のにじむような闘いによって、一歩一歩、訴えが認められるようになってきたという事実です。

高邁なあるべき理念から導かれて、人権をめぐる法律がつくられたというよりは、マイノリティの主張や闘いがあり、それが人々に認められるようになって、ようやく条約や法律という形で表現されるようになったとみるべきでしょう。

[2] 社会規範と差別

ですから、マイノリティの主張の認められ方は、時代によって変わります。社会によって違いがみられます。考え方は、社会情勢によっても揺れています。しかし、差別のとらえ方に意見の一致がみられないからといって、「人権は難しい」と放り出してしまっては、面白さを逃してしまいます。意見の食い違いの中に、「人権の豊かさ」があります。

異なった取扱いも合理的だと考えて「納得がいく」とみるのか、「納得がいかない」とみるのか、さまざまな意見の食い違いの中に、人権感覚を豊かにするヒントが隠されています。皆が同じ意見だったら、人権を深く考えるきっかけをなくします。意見の違いの背景には、それぞれどんな見方をしているのかが浮かび上がってきます。自分がどのような価値観を大事にしているのか、気づくようになります。

ある行為が「差別である」として糾弾の対象となるのか、それとも、「単なる区別」だとして問題にならないのかは、社会規範がおおいに関係しています。

社会規範というのは、人々の行動に指針をあたえる価値基準や行動の基準であり、それに同調した考えには褒美があたえられ、それに反する行動をとった者には罰があたえられます。褒美や罰といっても、母親の満足そうな表情、困った顔つきのような微妙なものから、刑罰といったはっきりと目に見えるものまで、有形無形、強弱、さまざまなレベルのものがあります。このような社会的報酬をともなうことによって、人々は社会規範を学習し内面化していき、その結果、社会の秩序が保たれます。

社会規範の内容は、社会状況によって変化します。たとえば、南アフリカ、アパルトヘイトの時代では、黒人と白人は隔離され、職場、居住地、公共施設などあらゆるところで分離した生活をおこなうことが法によって決まっていました。しかし、スティーヴ・ビコによる反アパルトヘイト運動の展開により、アパルトヘイトは廃止され、1994年にはネルソン・マンデラが大統領に当選しました。

また、社会規範は一枚岩ではなく、集団によっては社会全体の規範と異なる集団規範が維持されていることがあります。

たとえば、部落出身者であるからといって結婚を認めないのは差別であると考え、「結婚差別はしてはいけない」という社会規範が確立してきています。「差別してもよい」と公言する人は少ないでしょう。ところが、家族や親族という身内の間では、「部落出身者との結婚は認められない」という集団規範が維持されていることがあります。この場合、広く公に共有されている社会規範と◯◯家の家族・親族の間でもたれている集団規範が、相反する行動を命じています。そのため個人は、どちらの規範に従えばよいのか迷ってしまいます。一方に従えば、そちらから称賛されますが、他方から非難されます。

タテマエとホンネの使いわけという言い方があり、しばしばタテマエが公の社会規範、ホンネは身内の集団規範というようにとらえられますが、そう簡単ではありません。集団と個人との間では、タテマエが身内の集団規範ですが、ホンネは個人の率直な気持ちで、ホンネでは差別をしたくないのだが、家族や親族の集団規範に従えば差別に加担させられてしまうということもあります。人はさまざまな集団に属していますから、それぞれから受け取るメッセージは違うことがあり、その間にはさまれてジレンマに陥るということもたびたび起こります。

[3] 合法的「差別」、社会的差別、個人的差別

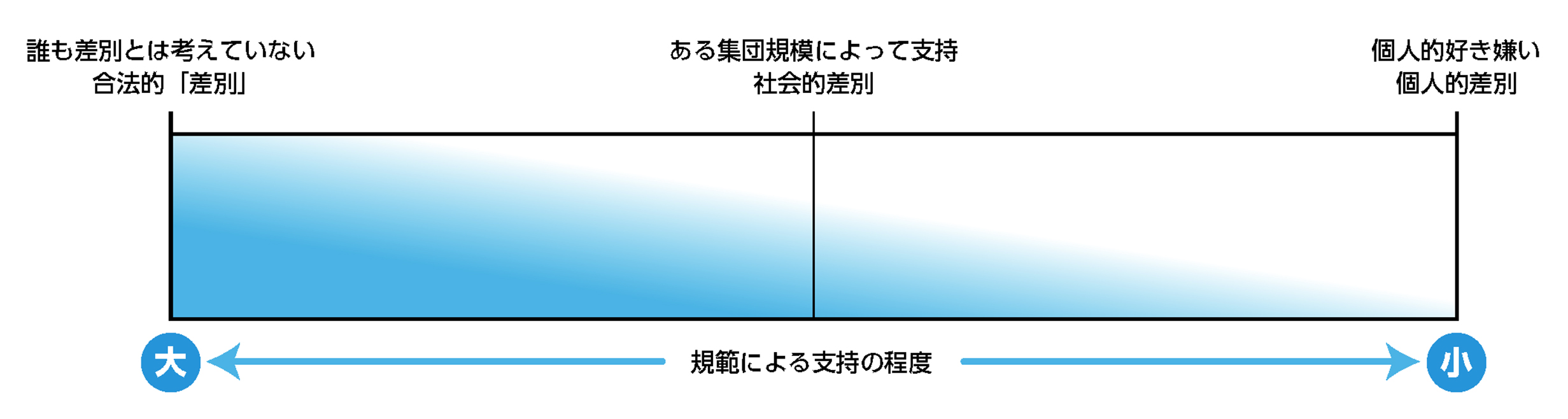

社会規範との関係でみると、差別は3つのタイプにわけられます。

第1は合法的「差別」、第2は社会的差別、第3は個人的差別です。合法的「差別」というのは、「差別」をすることが社会規範によって広範な人々に支持されているものです。これは、そもそも正しい行為とみなされているのですから、その社会では「差別」とは認識されていません。このタイプのものを合法的「差別」と呼んでおきましょう。

たとえば、「分をわきまえろ」というのは、近世身分制度のもとで美徳であり、社会規範でした。逆に「分をわきまえない」行動や「分を越えた」行動は、逸脱した行動で非難の対象になり、厳しい制裁が加えられました。しかし、明治以降、身分制度や身分意識の崩壊とともに、次第に「分をわきまえろ」と要求すること自体、差別であると認識されるようになりました。今どき、「元士族」という表札を掲げていると物笑いの種になるでしょう。

明治4年の解放令を境にして、合法的「差別」は社会的差別に転換しました。社会的差別というのは、ある行為を「差別だ」ととらえる社会規範がある一方で、同時に「差別とはいえない」と支持したり、黙認したりする集団規範が存在する状態です。

社会的差別は、区分されるシンボルとして、民族的もしくは社会的出身、人種、皮膚の色、性、言語、宗教などさまざまなものが持ち出されることになりますが、見落としてはならないのは、差異自体に意味があるのではなく、その背景には力関係におけるアンバランスがあるということです。力関係の優位な立場から、マジョリティは異なった取扱いをすることを正当化する論理をでっちあげてきました。

アルベール・メンミは、「人種差別とは、現実の、あるいは架空の差異に、一般的、決定的な価値づけをすることであり、この価値づけは、告発者(引用者注:人種差別主義者)が自分の攻撃を正当化するために、被害者を犠牲にして、自分の利益のために行うものである」と指摘しました※1。メンミの人種差別のとらえ方の特徴は、単なる慣習ではなくて、自己の集団の利益を図るためのものだという点と、もう1つ、マジョリティとマイノリティとの間に存する差異は、現実のものであっても、あるいは架空のものであってもどちらでもいいのであって、差別することの後ろめたさを解消するために、自分たちとは「決定的な違い」があるのだと強調することだと指摘している点にあります。

このように、差別をすることを正当化する人たちがいる一方で、差別の現実に憤り、「それは差別だ」と告発する人々があらわれます。差別を差別としてとらえるように問題提起し、差別撤廃運動や解放運動が展開されます。両者のどちらが多数派を獲得するのかをめぐって思想闘争がおこなわれます。

差別撤廃運動や解放運動の主張がある程度認められると、「差別をしてはいけない」という社会規範が確立されていきます。他方で、差別を正当化する論理は、限られた集団の間に限定され、密かに集団規範として存続するようになります。

今日の部落問題に関していえば、住むところとして同和地区を避けるという意識や同和地区出身者との結婚を避けるという意識は、まだ多くみられます(2010年(平成22年)人権問題に関する府民意識調査参照)。しかし、そのような行為を支持するような言説は、私的な場面では語られても、公的な場では語られません。そうした点では、地区を避ける・結婚を避けるというような行為をうながすような集団規範は存在しても、社会規範としては存在していないといえます。

さらに、差別を支持・正当化するような集団規範さえも存在しなくなると、差別は個人レベルでのみおこなわれるようになります。これを個人的差別ということにします。個人的差別とは、差別を正当化する論理が誰からも支持されず、単に個人レベルの好き嫌いといった程度になったものをいいます。

たとえば、学校の先生が、クラスの特定の生徒を「かわいい」からといって贔屓することは、社会的に認められません。学校の教師集団の間でも、あるいは、クラスの生徒の間でもサークルの部員の間でも、それは支持されません。そういう意味では、教師が自分の好みによって生徒を贔屓することを正当化するような集団規範は存在していません。

「人の世の中であるかぎり、差別はなくならない」と考える人がいますが、このレベルの個人的差別を考えているのであれば、たしかにいつまでもなくならないでしょう。しかし、社会的差別はなくすことができます。

もちろん、個人的差別だからといって是認されるべきものではありません。その人の社会的地位や影響力によって無視できないこともあります。たとえば、社長が「オレの会社だから誰を採用しようと誰からも指図は受けない」といって、部落出身者を社員として採用しないという行為は、個人的差別としても許容されるわけではありません。採用選考という行為は公的領域に属しており、単なる私的行為ではありません。雇用者が守るべき公正採用選考というルールから逸脱しています。プライベートな時間の食事で「私は中華料理が嫌いだから、

中華レストランには行かない」というのとは違います。

また、行為の主体と客体の社会的地位の違いや力関係も考慮されなければならないでしょう。採用選考や雇用の場における社長の行為は、単なる個人の好みのレベルを越えて従業員全体に影響力をもちます。また、採用される側と採用する側とでは、採用する側が圧倒的に優位な立場にいますから、平等な関係ではありません。だから、個人的差別といっても、それが許されるか、許されないかは、単なる個人の趣味や好き嫌いのレベルなのか、私的な領域にとどまるものか、あるいは、当事者同士が対等な立場にあるのかなどによって変わってくるでしょう。

以上のことから明らかなように、わたしたちが問題にしているのは社会的差別のレベルです。社会的差別は一方の極を合法的「差別」とし、他の極を個人的差別とするスケールの中間にあって、差別を正当化する集団規範の有無、強弱によって変わるグラデーションの領域です。

わたしたちは差別をめぐる価値観や思想の闘争のまっただ中にいるのです。そこでは中立の立場や傍観者の立場をとることは、本来的にはできないでしよう。わたしたち一人ひとりの意思表示が、社会規範や集団規範のありかたを左右しているのです。

※1 アルベール・メンミ著『人種差別』1994(菊地昌実, 白井成雄訳 、法政大学出版局、1996)

[4] 差別意識

差別意識は、大きくわけて、個人の態度のレベルと文化に組み込まれた差別意識のレベルでとらえることができます。一般に偏見は、個人の態度でとらえられることが多い。すなわち、「(1)ある集団に属しているということで、個々の違いを見ずに、一面的な見方、カテゴリカルな一般化をし、 (2)嫌悪など感情を含み、(3)それに食い違う情報に接しても、見方を変えようとしない硬直した態度である」というのが、一般的な偏見の定義です。

このような偏見の定義に基づいて、どんな人が偏見をもちやすいのかという観点から、研究がおこなわれてきました。その代表的なものは、オルポートの『偏見の心理』です※2。またアドルノたちは、『権威主義的パーソナリティ』の持ち主が反ユダヤ主義的な宣伝を受け入れやすいことを明らかにしました※3。このパーソナリティ特性は、幼児期の体罰をともなった厳しいしつけに原因があり、厳しい体罰を受ければ本来もつはずの敵意が、絶対的に親に依存している幼児の場合、それを表現することができず、憎しみの感情が抑圧され、親に対しては従順な態度をとり(権威主義的服従)、伝統的な価値を脅かす社会的弱者に対しては攻撃する傾向(権威主義的攻撃)が生まれるとしました。

このような偏見のとらえ方は、差別を個人の特性で説明するもので、より広範に存在する差別を説明することはできません。そこで、文化に組み込まれた偏見(差別意識)という視点が生まれてきました。この考えからすれば、差別意識はその社会の規範体系・文化の一部として組み込まれているのだから、社会化の過程で意識的・無意識的に学習していく。だから差別意識を身につけている人は、パーソナリティに何か問題がある人ではなく、その文化の価値観や規範を忠実に身につけた模範的な人であるということになります。

つまり、差別意識を個人の特性で考えると、差別するのは一部の「異常な人」という見方になりますが、差別意識を文化に組み込まれたものと考えると、差別するのは、その文化を従順に身につけた「優等生」という見方になります。人数も少数ではなく、多数の人々になります。

部落差別を考えると、2つの種類があります。たとえば、差別落書きをする人などは、一部の変わった人、みんなとは違って逸脱した人ということになります。約550日間にわたって総計400件もの差別はがきなどを書いて送った「連続差別はがき事件」の犯人は、なかなか就職できないことから社会への不満と強いストレスを抱えていた青年でした※4。なぜそのような事件を起こしたのか。その原因は、個別に明らかにしていかなければならないでしょう。

しかし、部落出身者との結婚を避けるという行為は、そのような行為をすすめる集団規範の中で育った人がおこなうものです。家族や親族で「部落を忌避した方がよい」という規範があるとすれば、親思いの人や家族や親類の人の意見によく耳を傾ける人ほど、それに従うでしょう。世間の常識を心得た人ほど、差別することになります。

たとえば、世間の常識をよく心得た人は、見合いの相手探しを頼まれると、学歴や職業などで「釣り合いがとれる」だけでなく、家と家の釣り合いも考え「先方に失礼にならないように」配慮するといいます。本人同士の釣り合いがとれているかとか家と家との釣り合いがとれているかは、日本の文化に慣れ親しんだものには自明のことですが、日本の文化に疎いものにはどんなことか分かりません。

このように考えると、本人が自覚しているか、していないかに関わりなく、差別行動・制度を正当化する意識の流れを差別意識と定義することができます。それは文化に組み込まれたコードです。

※2 G.W. オルポート『偏見の心理』(1961,原谷達夫他訳,培風館,1968)

ルパート・ブラウン『偏見の社会心理学』1995(橋口捷久・黒川正流訳、北大路書房,1999)

※3 テオドール・アドルノ『権威主義的パーソナリティ』(1951,田中義久他訳,青木書店,1980)

※4 浦本誉至史『連続大量差別はがき事件』解放出版社、2011年3月

[5] 行為と意識の不一致

差別という言葉で行為も意識も結果現象もあらゆるものを含めていますが、少なくとも差別行為と差別意識は区別して考えなければならないでしょう。差別をするのは、差別意識をもっているからだと単純に考えてしまいがちですが、必ずしも差別行為と差別意識は一致しているとは限りません。ロバート・マートンは、差別と偏見の2つの要素の組み合わせから図のような4つの類型を考えました※5。

資料 図 Mertonの4つの類型

タイプ2 偏見をもたない差別者または日和見型リベラル

日和見型リベラルは、ご都合主義的な人間である。自分自身は偏見にとらわれていないにもかかわらず、安易でより利益をもたらすことになると、差別的な行為を支持する。このご都合主義は、他人が差別的意見を表明しても沈黙を守ったり、他人が差別的行為をしても、黙認したりする。偏見をもつ仲間から支持を失うのではないか、自分の地位を失うのではないかという恐れから差別に対して異議申し立てをするのを躊躇する臆病な人間である。マイノリティの立場にある競争相手に対してもつ社会的経済的に有利な立場を手離したくないというご都合主義である。自己の利益を第一にするご都合主義であり、反ユダヤ主義でも黒人嫌いでもないが、ユダヤ人や黒人を雇えば、商売に差し障りがあるという理由で、雇わない経営者であったり、組合内部の黒人嫌いの組合員の支持を失わないために人種的差別を肯定するようなご都合主義な組合指導者であったりする。

程度の差はあれ、日和見型リベラルは、自分が信じているアメリカの信条から外れているということで罪の意識をもったり、恥を感じたりする。差別を消極的に黙認したり、あるときは差別を積極的に支持したりして、わずかな利益を得るが、そのたびごとに、少しずつ罪の意識を蓄積していき、結局は大きなツケを支払うことになる。一貫したリベラルは不断に自分の信条と行為を一致させようと努力しているから、日和見型リベラルは一貫したリベラルに対しては、顔向けができない弱い立場になってしまう。このような日和見型リベラルは、基本的には癒されたいと望んでおり、そのために彼は癒しには敏感に反応する。彼は、切り裂かれた意識をもっており、そのために内的な葛藤の原因を除去してくれる人がいれば、その人には協力的になるだろう。

出典

Robert K. Merton " Discrimination and the American Creed " in Discrimination and the National Welfare, Edited by R. M. Maciver. copyright, 1949

タイプ1は、差別意識をもっていないし、差別行動もとらない場合です。これを「全天候型リベラル」、一貫したリベラルといいます。雨が降っても、嵐になってもリベラルな態度を変えないという意味で「全天候型」と名付けました。この対局にあるのはタイプ4で、差別意識をもち、差別行動をとる場合です。これは「全天候型反リベラル」、一貫した反リベラルです。タイプ1もタイプ4も、意識と行動が一致しているケースです。

これに対して、タイプ2やタイプ3は、意識と行動が一致していないものです。タイプ2は、差別意識をもっていないが、差別行動をとるものです。これは「日和見型リベラル」です。よい天気のときにはリベラルですが、雲行きがあやしくなると反リベラルになります。状況によって態度を変えるタイプです。またタイプ3は差別意識をもっているが、差別行動をとらない「日和見型反リベラル」のタイプです。

どうしてこのような不一致が起こるのでしょうか。タイプ2の「日和見型リベラル」の場合、差別したくはないが、仲間と同じように差別しないと仲間内から非難されたり、排除されたりする場合にこのタイプになります。たとえば、当人は部落出身者との結婚を望んでいるが、親や親類が強く反対すると、「親の反対を押し切ってまで結婚できない」と結婚を断念する場合です。先に述べた集団規範や社会規範が差別行動を命じる場合には、自分の心情に反してでも、身内からの非難や制裁を危惧して差別行為をとってしまうのです。つまり、地域社会や身内の集団がどのような行動を期待しているのか、それを察知して同調するタイプです。

タイプ3の「日和見型反リベラル」は、逆のケースです。社会や所属している集団が、差別を禁止している場合、自分のもっている差別意識を表に出せば非難されます。だから、それを押し隠して、自分は差別していないかのように振る舞います。たとえば、人権教育をすることが期待されている教師は、被差別部落に対する偏見をもっていても、それを表出できません。皆の期待に応えて、人権教育をしなければなりません。この場合、ホンネがぽろっと出てしまわないかとビクビクしているので、自分の気持ちを正直に言えず、臨機応変に対応できません。だから、「あの先生は、タテマエできれいごとを言っているだけだ」と生徒に見透かされてしまうことになります。

このように、行為が誰かによって見られているかどうか、行為者にとっての重要な他者とは誰か、地域・集団がどのような規範や文化をもっているか, それに反した行動をとるとどのような罰がどの程度の強さであたえられるのかなどが行為の一致、不一致に関係してきます。

公には「差別はしてはならない」という社会規範が確立しているところでは、タイプ3の「日和見型反リベラル」が生まれます。また、仲間内の「差別をすすめる」集団規範がもたれているところでは、タイプ2の「日和見型リベラル」が生まれます。

従って、個人の意識を変えるのもさることながら、社会規範や集団規範の中身を変えることが重要です。差別行動を起こさせないためには、差別すれば社会的・経済的に制裁を受けるというシステムや状況をつくることが効果的であるということが分かります。差別をなくすための法や条例をつくることの意味は、ここにあります。

※5 Robert K. Merton " Discrimination and the American Creed " in Discrimination and the National Welfare, Edited by R. M. Maciver. copyright, 1949

野口道彦「マートンの4 つのタイプと部落解放のてだて」『こぺる』No.94,1985年10月号、京都部落史研究所

このページの作成所属

府民文化部 人権局人権企画課 教育・啓発グループ

ここまで本文です。

府庁の組織から探す

府庁の組織から探す